【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

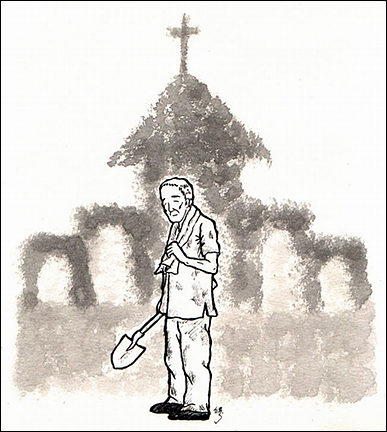

▲나의 아버지. 30대 시절의 모습이다. ⓒ 느릿느릿 박철

그해 섣달그믐, 눈보라가 몰아치고 있었다. 며칠 전부터 곤두박질한 영하의 날씨는 좀처럼 수그러들 기미가 없이 전방지대의 읍내풍경을 더 살벌하게 만들어 주었다. 그때 나는 방학 중이라 어디서 구했는지 만화책이나 다 떨어진 문학전집을 심심풀이 삼아 뒤적거리다, 그것도 심심하면 웬만한 학교 운동장의 서너 배 쯤 되는 강바닥 전체가 얼어붙은 얼음판에서 스케이트를 탔다. 공부하라고 잔소리하는 어머니의 간섭만 빼고는 적당하게 그 긴 겨울방학을 여유롭게 지냈다.

나는 그 시절, 여드름투성이를 해 가지고 무슨 연애박사나 되는 것처럼, 조숙기가 발동되어 곧잘 친구들의 연애편지를 대필해주기도 했다. 그러나 정작 나 자신은 내가 생각해도 한심할 정도로 숫기 없는 까까머리 중학교 3년생이었다.

지금 하고는 달리 그때 나는 우리 반에서 번호가 29번으로 그것도 강짜를 부려 얻어 낼 만큼 남자로서는 작은 편에 속했다. 성적은 중간쯤이었으나 발표력이 부족하여 언제나 우물쭈물이었고, 누가 뭐라고 한마디만 해도 공연히 얼굴이 벌개가지고 어쩔 줄을 몰라 했을 정도였으니 말이다.

다행히 그 시절, 나의 유일한 삶의 안식처는 교회당이었다. 30여평 아담한, 그리고 교회당 벽에 운치 있게 자란 담쟁이가 더욱 교회당의 모습을 고풍스럽게 만들어 주었다. 무더운 여름날 공부 핑계를 대고 밤늦게까지 애들과 까불다 널찍한 마룻바닥에서 잠이라도 자는 경우에는 정말 아늑한 한여름 밤의 꿈과 미래의 날개를 펼쳐주었던 추억의 자리였다.

그러던 어느 날, 목사님 한 분이 새로 부임해 오셨다. 180센티가 넘는 키에 말쑥한 미남에 얼마나 우스개 소리를 잘 하시는지, 사모님의 후덕한 인상이 마음에 들었고, 그리고 아들 하나에 딸이 둘이었는데 다들 나보다는 어렸고, 애들이 나를 잘 따라주어 마치 한 가족이라도 된 듯이 어울렸다. 실제로 목사님 댁에서 밥을 공짜로 얻어먹은 적도 여러 번 있었다.

새로 오신 목사님은 요즘으로 말하자면 소위 적극적 사고방식의 소유자이셨다. 그분은 불가능한 것이 없어 보였다. 그분이 오셔서 채 6개월도 안돼 교회의 분위기는 전혀 새로운 모습으로 변했다. 교회의 분위기를 전에는 쾨쾨한 곰팡이 같은 냄새에 비교할 수 있었다면 새로 목사님이 오신 후에는 예쁜 처녀들이 한껏 멋을 부리려고 바른 향수냄새에 비유할 수 있겠다.

나는 한동안 정신 없이 그 냄새에 취했고, 교회출입이 잦았다. 목사님도 나를 자신의 비서쯤으로 아니면, 어린 동생쯤으로 생각하셨는지는 몰라도 온갖 궂은일을 시키셨다. 그러나 나는 이를 마다않고 스스로 대견하게 생각하면서 목사님의 시중을 들었다.

지금 생각하면 목사님은 그 당시 유명한 부흥강사의 교회성장론에 깊이 고무(鼓舞)되어 계셨던 같다. 도무지 그 당시로는 어울리지 않는 일들을 아무 망설임 없이 해 나가셨다. 교인들 간에도 찬반양론이 없을 수 없었으나, 목사님의 진취적이고 적극적인 추진력 앞에는 맥을 추지 못하고 말았다. 그 당시 교인이라야 장년이 70여명, 학생부가 30여명쯤 되었다.

| | 아버지 | | | |

나이가 들면서

속절없이 자꾸 돌아가신 아버지 생각이 납니다

이른 아침 베개를 깔고 엎드려

지난날의 삶을 돌이켜 볼 때면

어김없이 당신은 엷은 미소를 띠고 나타나곤 하십니다

아, 나도 자식 낳고 살게 되니

이십년 전 돌아가신 아버지의 마음을 알 것만도 같습니다

낙제 점수를 면치 못할 목회를 하면서

이리 치이고 저리 치이고

한없이 부대끼면서

잠 못 이루는 밤에는

어김없이 당신은 나타나셔서

나를 엄하게 꾸짖곤 하십니다

아버지 오늘 아침은 새벽 기도회를 다녀와서

너무나 섧고 외로 와서 엉엉 울었습니다

이 못난 자식이 당신을 그리워하면서 울었습니다

아버지, 그리운 아버지

| | | | | |

교회 재무부를 맡고 있었던 나의 아버지는 오래전 갖고 계신 지병으로 몸이 편치 않으셨지만, 정성을 다해 교회 일을 맡으셨고 특히 목사님을 섬기는 일에는 자신의 몸을 아끼지 않고 최선을 다하시는 것이었다. 그도 그럴 것이 지병으로 반 송장이나 다름없는 처참한 생활을 한 2년쯤 하다가 하느님의 각별한 은총으로 몇 해 전 거의 기적으로 다시 살아나시어, 그때부터 신앙생활을 본격적(?)으로 시작하게 된 까닭이다.

목사님은 당장 구 교회당을 헐고 그 자리에 새 예배당을 짓든지 아니면, 다른 자리에 예배당을 다시 지어야 한다는 확고한 신념을 가지고 그 일을 착수하셨다. 그러나 그 일이 만만치 않았다. 가장 큰 문제는 돈이었다. 적어도 100평에 가까운 예배당을 새로 짓는 일이 전방지대의 작은 교회가 그 일을 감당하기에는 역부족이었다. 그러나 일은 시작되었다. 사람들은 돈 얘기가 나오자 하나 둘 외면하기 시작했다. 어쩔 수 없이 교회 재무부를 맡은 나의 아버지는 그 비용을 충당하는 일에 자신의 일터에서 생기는 돈을 몽땅 바칠 수밖에 없었다.

그때 나의 아버지는 일상잡화를 위주로 하는 작은 점포를 하고 계셨을 때였다. 그러나 아직 몸이 성치 못하여 걸핏하면 각혈을 했고, 자신에게 다가오는 수많은 기다림을 사양하지 못하고 그 일에 발 벗고 뛰셨다. 아버지는 언제나 교회 걱정이었다. 그간의 비워두었던 자리를 다시 메꾸는 심정이었는지 예배당 짓기에 혼신의 힘을 쏟아 부었다.

그러나 아버지는 조금도 자기과시나 사람들의 눈길을 의식해서 그런 것 같지는 않았다. 아버지는 젊은 나날의 방만한 삶, 마치 탕아와 같이 갈피를 잡지 못하고 방만했던 자신의 과거를 접어두고 이제 하느님께 '새 사람'이 되었다는 자신의 신분을 그렇게 해서라도 확인 받고 보상받고 싶었나 보다. 그 바람에 장남인 나는 졸지에 하느님께 바쳐진 아들로 사람들에게 공인되었다.

영하의 날씨로 급강하 하던 섣달그믐, 아버지는 건강을 염려하는 어머니의 만류를 뿌리치고 새로 지어지는 예배당으로 달려가셨다. 주문했던 건축자재가 오는 날이었다. 그러나 예배당 마당에는 짐을 싣고 온 운전사외에는 아무도 나와 있지 않았다. 아버지는 불편한 기색을 감추고 두 트럭분의 건축자재를 내리고, 세고, 정리하고…. 족히 서너 시간을 추운 바깥에서 겨울나무처럼 떨고 계셨다. 집으로 돌아와서 족히 한 바가지의 피를 토하셨다. 그러나 아버지는 번번이 자신의 병세를 목사님이나 교우들에게도 알리지 않아서 그 공사가 다 끝날 때까지 아무도 몰랐다.

▲아버지 생각 ⓒ 김정수

아마 지금까지도. 이십년 훨씬 전의 일이지만, 나는 아버지가 왜 그렇게 교회 일에 열심이셨는지, 최근에 와서야 그의 삶의 행간에 내비치는 한 인간의 신앙의 아름다움을 느끼게 되었다.

눈보라가 몰아치는 섣달그믐, 화천제일교회 예배당 마당에서 자신의 삶에 대한 처절한 회개의 비원(悲顯)을 갖고 계셨던 나의 아버지, 박응남(朴應男) 권사는 지금부터 20년 전, 눈이 부슬부슬 내리는 초겨울 53세의 일기로 가족들에게 아무 말도 남기지 않으시고 하느님 품으로 가셨다. 나는 오늘 새벽기도회를 다녀와서 아버지가 사무치도록 그리워서 울었다.

어쭙잖은 목회를 하면서 한해가 바뀌어 마음이 허허롭다든지, 무슨 어려운 일을 당했다든지 하면 아버지를 생각하며 운다. 20여년 전 강원도 화천읍, 전방 고지에서 불어오는 삭풍(朔風)을 맞으며 서 있었던 한 평범한 평신도의 교회사랑은 두고두고 내 가슴을 때리고 있다.