【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

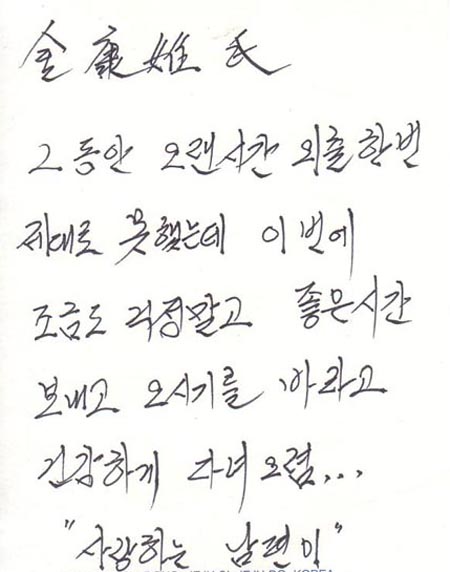

▲장롱속에 묻어 둔 2건의 촌지 ⓒ 김강임

내 일이 아니라고 체념을 하면 마음 편한데도, 우리 모두의 일이라 생각을 하면 열을 받게 되는 것이 요즘 세상 돌아가는 풍경이다.

그러나 나에게도 100억은 아니지만, 장롱 속에 묻어둔 2건의 촌지가 있으니 그 중 한 건을 공개하고자 한다. 그 촌지 때문에 나는 현금 100억을 소유한 사람보다 더 부자로 살아가고 있으니 말이다.

사실 애들이 어릴 때는 아이들만 크면 훨훨 자유롭게 어디든지 날아 갈 수 있을 것 같았다. 그러나 아이들이 모두 대학을 진학하면서 집을 떠나게 되니, 다시 내 치마꼬리를 붙잡는 사람은 엉뚱하게도 남편이었다. 이런 얘기를 하면 남들은 비웃을지 모르겠으나 사람마다 살아가는 생활 양식이 다르기 때문에 자신의 가치 척도로 상대방을 평가하는 일은 어리석은 일인지도 모른다.

그렇다고 남편이 직접적으로 아내의 외출을 막는 건 아니지만, 한 집에서 두 사람이 살면서 한 사람이 집을 비운다는 것이 그리 달갑지 만은 않은 일이다. 그것은 남편이 잦은 출장으로 집을 비우기 때문에, 혼자 지내는 기분을 내가 너무 잘 알고 있기 때문인지도 모르겠다. 차라리 애들이 있었을 때는 그리 염려되지 않았는데 말이다.

지난 여름 불교 합창단들과 함께 떠나는 사찰기행은 떠나기 며칠 전날부터 밤잠을 설치게 했다. 그도 그럴 것이, 오래만에 집을 훌쩍 떠날 수 있다는 해방감과 절 집에서의 수행생활에 대한 기대감 때문이다. 그러나 여행을 떠날 시간이 다가올수록 나는 걱정을 하고 있었다.

남들은 떠나는 것을 망설이는 내게 "애들 다 키웠는데, 뭐가 걱정이야. 남자들은 혼자 있으면 더 좋아한다더라" 라며 장난기를 발동하기도 했다. 그러나 설령 아내가 집을 비워 남편이 쾌재의 박수를 치더라도 내 마음은 그저 남편 혼자만 남겨두고 떠나는 여행이 그리 달갑지만은 않았다. 저녁 늦게 술기운으로 퇴근하여 그냥 쇼파에 몸을 맡겨 버릴 것이 뻔하고, 아침이면 부랴부랴 일어나 출근을 서두르는 남편의 모습이 눈에 아른거렸기 때문이었다.

그런 내 마음을 아는지 떠나기 전날 밤 남편은 " 당신, 정말 갈 거야?" 하고 되묻는다. " 네. 당신은 한 달이면 몇 번씩 출장으로 집을 비우면서, 이번 기회에 덩그러니 혼자 있는 내 기분 한번 느껴보세요" 하며 투덜거렸다. 그리고는 며칠동안 입을 와이셔츠를 다림질하고 양복과 넥타이, 양말까지 챙겨 놓았다.

그러나 사실 걱정이 되는 것은 남편은 항상 아침을 거르지 않기 때문에 아침밥이 걱정됐다. 반찬을 준비해 냉장고에 보관해 놓고, 밥통에 2-3일 먹을 밥까지 단단히 준비해 놓았으니 조금은 마음이 놓였다.

떠나는 날 아침, 공항까지 배웅을 나온 남편은 양복 호주머니에서 무엇인가를 끄집어냈다. 하얀 봉투였다.

" 자, 이거."

조수석에 앉아있는 내게 흰 봉투를 건네 주며 어깨를 툭툭 쳐주는 것이었다.

" 잘 다녀와. 내 걱정말고."

바쁜 여정으로 흰 봉투를 열어볼 겨를도 없이 잠시 잊고 있다가 절 집에서 하루를 묶으며 가방 속에 넣어 둔 하얀 봉투를 꺼내는 순간 나는 감동을 받았다. 그것은 흰 봉투 속에 들어있는 따끈따끈한 지폐 때문만은 아니었다. 바쁜 와중에도 자필로 쓴 쪽지 편지가 가슴속 깊이까지 감동의 물결로 일었다.

▲자필로 쓴 쪽지에 감동을 받고 ⓒ 김강임

"김강임씨! 그동안 외출 한번 제대로 하지 못했는데 이번에 조금도 걱정말고 좋은 시간 보내고 오시기를 바라고 건강하게 다녀오렴"

사실 남편과 나는 한 집에 살면서도 얼굴을 마주하는 시간이 너무 짧다. 어느 가정이나 마찬가지겠지만 40대 후반 남자들이 겪는 사회생활의 패턴이 그리 한가하지 만은 않은 게 지금의 현실이다.

학연·지연으로 얽힌 인과관계와 직업적으로 만나는 사람들과의 관계 그리고 자신이 즐겨하는 운동·취미생활 등을 모두 누리자면 제일 소홀해지기 쉬운 게 가정이 아닌지 모르겠다. 그래서 우리는 '항상 가까이 있으면서도 늘 그리운 사람들' 이라는 표현으로 아침 식탁에 마주하곤 한다.

그러면서도 본인이 일한 대가로 받는 봉급은 손에 만져보지도 못 하고 은행통장으로 들어가 버린다. 어디 그뿐인가? 봉급명세서까지도 전자우편으로 받게 되니 남편들은 예전에 봉급 봉투에 받았던 봉급에 대한 향수가 그리워질 것이다.

객지로 시집와 살면서 가장 행복한 때는 서로 바쁘다는 이유로 집에서 나누지 못한 이야기를 전자 메일을 통해 받는 기분이다. 객지에 살면서 항상 이방인인 내게 격려와 축하메시지를 아끼지 않는 남편이 그저 고마울 뿐이었다. 그런데 길 떠나는 아내에게 여행비자금까지 마련해 주니, 이보다 더한 놀라움이 어디 있을까?

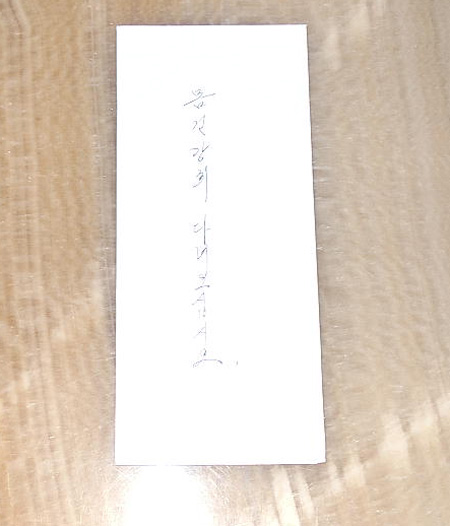

▲'몸 건강히 다녀 오십시요' 라는 여행 비지금 ⓒ 김강임

쪽지를 읽어보고 난 뒤에야 은행에서 금방 나온 손때가 묻지 않은 따끈따끈한 지폐가 눈에 보였다. 하얀 봉투에는 " 몸 건강히 다녀오십시오" 하고 씌어 있었다. 참으로 눈물나는 감동이었다. 자신의 노고에 대한 대가를 손으로 만져보지도 못하고 내가 모조리 보관하고 있는데 말이다.

▲지폐에 묻어나는 따끈따끈한 열기 ⓒ 김강임

나는 남편에게서 받은 그 비자금을 하나도 꺼내 쓸 수가 없어 장롱 속에 고스란히 묻어두었다. 그런데 100억 비자금으로 세상이 떠들썩한 오늘 장롱 속 서랍을 열고 때묻지 않은 따끈따끈한 비자금을 열어보고 그때 그 기분에 젖어들고 있다.

현금 100억을 삽시간에 꿀꺽꿀꺽 삼키는 사람들도 있는데 나는 얼마 되지 않는 남편의 정성이 담긴 비자금을 아직도 간직하고 있으니 속절없는 짓이 아닌지하는 생각도 해 본다. 그러나 분명한 것은 살아가면서 내 보물처럼 나를 행복하게 만드는 것은 아주 작은 것들이라는 사실이다. 그리고 오래 간직하고 싶은 것들이 있어서 빈곤 속에서도 풍요를 느끼곤 한다.

갓 태어났을 때 입었던 아이들의 배냇저고리와 시부모님들께서 남겨주신 화로와 놋그릇 그리고 21년 만에 만난 친구가 전해 준 잘 달궈진 CD와 21년 만에 받은 결혼 축하금. 결혼식 때 입었던 빨간 한복 저고리. 그밖에도 아직 버리지 못한 많은 고물들이 나를 살찌게 만든다.

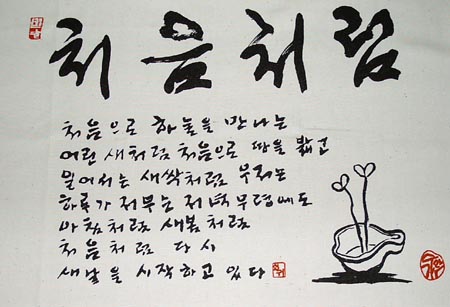

▲아이야! 하얀 수건에 은쟁반을 깔고... 처음처럼 ⓒ 김강임

오늘은 지난 여름 길 떠나면서 사온 '하얀 티 테이블 보'를 깔고 남편과 함께 칵테일을 한 잔 나누려 한다. 그 하얀 보자기에 쓰여진 " 처음으로 하늘을 만나는 어린 새처럼, 처음으로 땅을 밟고 일어서는 새싹처럼, 우리는 하루가 저무는 저녁 무렵에도 아침처럼 새봄처럼 처음처럼 다시 새날을 시작하고 있다"를 음미하면서.