▲박중빈과 제자, 신도들이 1919년 완공한 4만여평의 간척지와 원불교 영산성지 ⓒ 오창석

마을 길이라지만 대낮에 엄연히 차가 오가는 포장도로 위에 빨간색 머리칼을 한 여자아이 하나가 누워 있었다. 모로 누웠다, 엎드렸다를 반복하는데 친구들이 달려 들어 말려 보지만 막무가내였다. ‘존재의 참을 수 없는 가려움’인가? 가렵지 않고서야 어떻게 저리 꿈틀대는가?

"나는 나비가 될 수 없는 애벌레예요. 아니, 나는 당신들이 만들어 놓은 세상으로 나가기 싫어요"라고 온 몸으로 항변하는 퍼포먼스 같기도 하다. 정오의 햇살아래 탈색된 흰 콘크리트와 빨간색의 강렬한 대비는 길마저 아이를 퉁겨내는 듯 하다. 그 녀석은 보통의 학교에 적응하지 못한 아이들이 다닐 수 있도록 원불교에서 세운 대안학교인 성지고등학교 학생이었다.

▲이경옥 영산출장소장. 얼굴이 해맑고 달덩이 같다 ⓒ 오창석

청년 박중빈은 빨강머리 아이보다 더한 문제아였다. 원불교사(圓佛敎史)에 의하면 7살 때부터 천지운행의 숨은 이치를 따지는 범상치 않은 모습을 보였던 그는 12세 때 부터 산신령을 만나기 위해 수년을 산속에 들어가 기도하고, 15세에 결혼한 뒤에는 생계마저 내팽개치고 '도사'를 만나기 위해 세상을 떠돌았다.

태어나 구도의 길을 걷고, 깨달음 뒤에 원불교를 창시한 이곳에 학교까지 세워지게 됐으니 빨강머리의 고통스런 아이는 그가 사후에 불러 모은 제자이자 분신이라 할 만 하다.

이웃들의 눈에 그는 '폐인'이었다고 전한다. 이곳 영광군 백수읍 길룡리 노루목의 외딴집에 기거하던 그는 얼굴엔 병색이 완연하고, 밥도 먹지 않은 채 몇 날 며칠을 기도로 밤을 새웠다. 아침상을 마련해 놓고 나간 부인이 점심을 차리기 위해 돌아와 보면 숟가락을 입으로 가져가다 정지한 상태 그대로 삼매경(三昧境)에 빠져 있는가 하면, 그와 같이 장을 보러 가던 동행자들이 돌아오는 길에, 출발지에서 이미 삼매에 들어 하루 종일 그대로 서 있는 것을 발견하고 데려오기도 했다.

장마철에 빗물이 방바닥을 철벅거려도 알지 못하고, 복부엔 돌덩이 같은 종양이 들어서고 온 몸이 부스럼으로 덮여도 느끼지 못하는 몰아의 경지에 들어 있었다고 한다.

▲대종사 박중빈과 그의 제자들의 신위를 봉안한 영모전 내부. ⓒ 오창석

목숨을 내건 구도의 길에서 1916년 26세의 청년 박중빈은 마침내 '만유(萬有)가 한 체성(體性)이며 만법(萬法)이 한 근원’이라는 대각(大覺)을 이룬다

'먹구름 걷히고 한 생각 솟으니 온 가지 이치가 손바닥 안의 구슬일레.’

▲박중빈이 깨달음을 얻은 그의 집터에 세운 대각기념비. 만고일월이라는 글이 새겨져 있음 ⓒ 오창석

이후 그는 자신의 깨달음이 부처의 행적과 가르침에 부합한다고 보고 불법(佛法)을 근간으로 새 세상을 열 것임을 밝힌다. 그리고 1918년 그를 따르는 9인의 제자, 40여 명의 신도들과 함께 숯 장사를 해서 모은 돈으로 4만여 평에 이르는, 당시로서는 대규모 간척사업을 시작해, 일하고 공부하는 ‘불법시생활(佛法是生活) 생활시불법(生活是佛法)’이라는 혁신적인 종교활동의 출발을 연다.

이외에도 신분질서가 엄존했던 당시에 남녀노소, 빈부귀천의 차별적 요소를 없애는 혁명적 내용을 세우고, 교리의 한글화 작업과 함께 기존 불교의 무신적(巫神的) 요소를 배제시켰다. 이는 지금까지의 불교가 출가수행자 중심이었던 것을 신도 중심으로 바꾸는 것이기도 했다.

또한 모든 사물과 모든 사람이 부처이니, 모든 일과 사람을 대할 때 마다 부처를 모시 듯 공양하고, 참선하는 일은 때와 장소를 가리지 않는 것이 참다운 수행임을 강조했다. 어느날 그를 찾아 온 이들이 물었다.

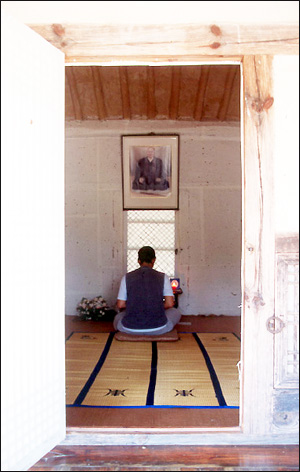

▲기도에 열중하고 있는 영산원불교대학교 학생 ⓒ 오창석

"당신들의 부처님은 어디에 모셔져 있습니까?"

“우리집 부처님은 밖에 나가 있으니 보려거든 잠시 기다리시오”

얼마 후 점심때가 되어 논밭에 일하러 나간 이들이 괭이와 삽을 메고 돌아오자, 그들을 가리키며

“저들이 다 우리집 부처입니다”

“ …. “

원불교에는 '부처님 상'이 없다. 대신에 세상의 모든 진리가 하나로 통하고, 비어 있으나 가득한 우주를 상징하는 ‘일원상’이 있을 뿐이다. 그러나 그것도 허상일 뿐 모든 것은 마음 속에 있음을 그는 가르치고 떠났다.

부부도 오래 살면 서로 닮아간다고 하는데 정말 진심으로 원하면 그런 것인지 영산성지 성직자들의 얼굴을 보니 신통하게도 모두 일원상처럼 동글동글 하다.

원불교에서는 이 곳 영광 백수읍 길룡리 일대를 ‘영산성지’라 하여 소태산 대종사 박중빈의 탄생지, 대각지(깨달은 곳), 수행지 등을 보존해 놓고 있고 원불교대학, 대안학교인 성지고등학교도 한 동네에 자리하고 있다.

돌아 오는 길 낮은 잡풀들 속에서 홀로 솟아오른 붉은 꽃무릇 한 송이가 어두운 시대에 홀로 깨달은 그를 보는 듯 한데, 웬일인지 길 위에 뒹굴던 그 아이의 붉은 머리칼도 그 위에 겹친다.

▲1918년 지은 원불교 최초의 교당 '영산원' ⓒ 오창석