▲'두모악'의 풍경 ⓒ 김강임

여름이 시작될 무렵 읽었던 책 한 권은 탐욕에 물들어 진짜 소중함을 분별하지 못하고 살아왔던 자신에게 사물의 아름다움을 분별하는 계기가 되었다. 그리고 내가 그 동안 제주여행을 하면서 보았던 섬 풍경은 빈 껍데기만 본 것은 아닌지 회의가 생긴다.

▲갤러리 입구에서 만난 '그 섬에 내가 있었네' ⓒ 김강임

' 그 섬에 내가 있었네'

제주의 들녘을 미치광이처럼 찾아다니며 순간을 포착한 한 사진작가의 자서전은 다시 길을 떠나게 만들었다.

사진작가 김영갑. 김영갑은 1957년 충남 부여 태생으로 20여년 동안 제주 섬에 매혹되어 카메라에 담아 온 '그 섬에 내가 있었네'의 작가이다. 그리고 그가 본 제주는 바다와 중산간, 한라산과 마라도, 오름과 바다, 들판과 구름, 억새 등 그가 사진으로 찍지 않은 것은 제주도에 없을 정도로 곳곳마다의 풍경이 새겨져 있다.

▲당시 교문에 붙어 있었을 '삼달국민학교' ⓒ 김강임

그는 그 동안의 사진을 모아 폐교인 삼달초등학교를 개조하여 2002년 여름 '두모악'이라는 갤러리를 열었다. 그러나 지금 그는 루게릭 병이라는 불치의 병과 싸우고 있다.

제주도 남제주군 성산읍 삼달리 삼달초등학교. 사람들의 가슴에 성산읍은 '해뜨는 마을'로 기억될 것이다. 그러나 해 뜨는 마을과 정반대에 위치하고 있는 삼달리는 여느 시골 마을과 똑같았다.

제주시에서는 햇빛이 쨍쨍한데 동부관광도로를 거쳐 달려간 삼달리에는 바람을 동반한 비가 내리고 있었다. 마을 안 길에서 보이는 두모악은 어쩌면 하얀 궁전 같았다.

▲비에 젖은 '두모악'의 모습 ⓒ 김강임

담장 너머로 보이는 두모악은 잡초가 우거져 있었다. 입구에 들어서자, 제주도 검은 돌을 군데군데 쌓아놓은 것이 마치 사진 속 이미지를 연출하는 것 같다. 폐교라는 이미지 때문인지 아늑한 기분이 들었다.

|

|

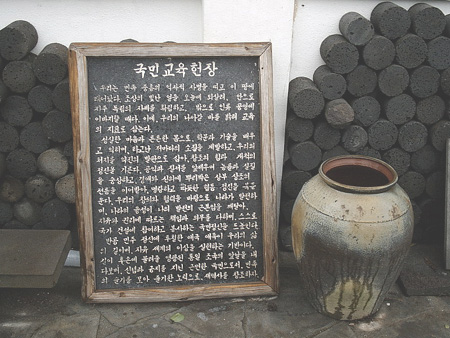

| ▲ 오도막이 서 있는 국민교육헌장 |

|

| ⓒ 김강임 |

|

갤러리의 정문 옆에는 풍우에 퇴색된 국민교육헌장이 마치 좌우명처럼 우두커니 서 있다.

"우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 조상에 빛난 얼을 오늘에 되살려…."

아마 내가 초등학교에 다녔을 때이다. 구구단을 외우기도 힘든 시절에 국민교육헌장이 선포되면서 당시 또래 친구들은 머리를 동여매야 했다. 그때는 국민교육헌장이 무슨 내용인지도 모르고 입에서 달달 외우기만 했는데, 지금 어른이 되고 보니 국민교육헌장 속에 깃든 애국심을 조금이나마 알 것 같다.

갤러리의 현관문 앞에 서 있으니 당시 국민교육헌장을 외워야만 하교를 시켜 주셨던 선생님의 모습이 떠올랐다.

▲창문으로 본 폐교터 ⓒ 김강임

비에 젖은 두모악은 또 하나의 제주 풍경을 담고 있었다. 돌길을 따라 우산을 받고 당시의 학교 운동장을 한 바퀴 돌아본다. 비록 내 모교는 아니지만, 고향 하늘에 두고 온 내 초등학교가 생각났다. 돌로 만들 형상을 사이에 두고 항아리 속에 피어나는 습지식물과 잡초들이 오기 가득한 작가의 성격처럼 느껴진다.

현관문 앞에는 도심지 갤러리와는 달리 그저 초라하기만 하다. 문을 삐죽이 열고 들어서면 자원봉사자인 듯한 안내자가 목례를 할 뿐 말을 아낀다.

"선생님 계셔요?"

언젠가 작가로부터 '그 섬에 내가 있었네'라는 책 한 권을 선물 받고 늘 작가의 건강을 걱정했던 남편이 작가의 안부를 묻는다.

"오늘은 몸이 많이 불편하셔서 나오시지 않았습니다."

작가의 모습이 보고 싶어 달려왔던 독자는 작가가 몸이 많이 아프다는 말에 금세 풀이 죽는다.

▲갤러리의 풍경 ⓒ 김강임

두 번째 문을 열자, '그 섬에 내가 있었네'라는 책이 작가의 힘들었던 인생역경처럼 외롭게 자리하고 있다. 그 책을 열어보지 않더라도 나는 그 책 속에 무엇이 담겨져 있는지 잘 알고 있다. 산과 들을 미친 듯이 찾아다니며 순간을 포착했던 작가의 고뇌를 말이다.

▲전시관의 모습 ⓒ 김강임

두모악에서 본 작가의 사진은 사람의 마음을 간절하게 만들었다. 사계절의 모습, 그리고 동이 트는 모습, 해질녘의 고요함, 오름의 중턱에 묻혀 있는 마지막 인생의 모습. 아마 작가는 이 한 편의 사진을 포착하기 위해 같은 곳을 수 백 번 넘게 찾았으리라.

▲제주만의 것을 담은 흑백사진 ⓒ 김강임

정겨운 돌담, 억새, 야생화 그리고 눈 덮인 오름의 풍경. 너무나 고요해서 눈물이 날 것 같은 중산간의 모습과 풍경이 스포트라이터를 받고 있었다. 투병 생활을 계속하면서도 작가가 손수 돌아다니며 시커먼 제주 돌을 모아온 열정만큼이나 갤러리 안의 풍경은 제주만의 상징이 꿈틀거린다.

그리고 갤러리 마지막 바닥 자갈 위에서 만난 작가가 흘린 말은 손바닥만한 창으로 내다본 세상을 잘 표현하고 있었다.

▲사진 속 제주의 오름 ⓒ 김강임

"중산간 들녘의 아름다움은 쉬이 제 모습을 드러내지 않는다. 그것은 먼동이 트기 전의 박명이나 땅거미와 함께 밀려오는 본디의 모습을 감추고 있어 사람들은 눈을 뜨고 감지하지 못한다.

오름을 안다고 얘기하지 말라. 그대가 안개를 아느냐? 비를 아느냐? 바람을 느꼈느냐? 그러하니 침묵하라. 중산간 들녘의 아름다움을 노래할 수 있는 사람은 그곳에 씨를 뿌리고 거두며 뼈를 묻는 토박이 들뿐이다."