|

| | | ▲ 주암호의 물안개 | | | ⓒ 김은주 | | “여기까지 와서 별도 안 볼 거야?”

그럼, 당연히, 안 보고 가면 억울한 일! 자리를 박차고 다시 선암사로 들어서는데, 수행 도량이라 밤에는 완전히 깜깜 절벽이다. 절 들어가는 진입로에 가로등도 하나 없어서, 작은 전등 하나에 의지해 더듬더듬 길을 갔다.

가다가 부도밭 앞쯤에서 멈추고 하늘을 올려다보니, 이건 말 그대로 별이 쏟아진다, 우수수 우수수. 은하수도 말할 수 없이 선명하고, 북극성은 말할 것도 없이 보석처럼 휘황찬란한 데다가 북두칠성이며 카시오페이아며 하는 별자리들이 그림처럼 환하게 하늘을 수놓고 있다.

목을 꺾고 한참을 보노라니 야간 산행하느라 이마에 불빛을 매달고 내려오던 아저씨들이 그런다.

“야, 박수쳐 줘야겠다. 이 밤에 별 보러 나왔나벼?”

난데없는 박수를 받고 킥킥대다가 숙소로 돌아와 꿀처럼 달게 아침까지 내내 잘 잤다.

다음날 새벽. 물안개를 보고 싶어서 동동거리는 나 때문에 친구들은 또 새벽부터 잠을 설쳐야 했다. 서둘러 씻고 숙소 근처에 주암호의 물을 끌어다 대어 놓은 호수가 있어 10분쯤 갔더니 호수 위에 물안개가 하얗게 피어오르고 있었다.

산을 감싸안으며 조용히 피어나는 물안개, 새들의 조용한 날개짓, 가만히 흔들리는 갈대까지, 한 폭의 그림처럼 멋들어진 광경이었다. 물안개가 장관이던 청송의 주산지만은 못해도, 좋은 이들과 함께 있으니 혼자 보던 좋은 풍광보다 훨씬 더 정감 있었다.

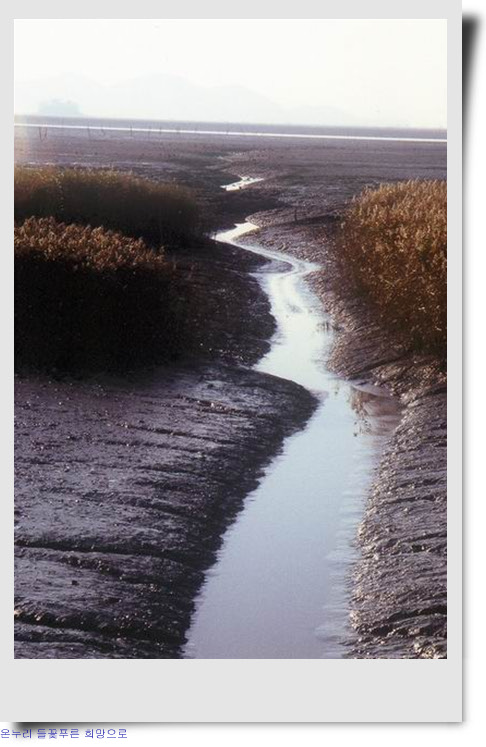

| | | ▲ 이른 아침, 순천만에서 | | | ⓒ 김은주 | |  | | | ▲ 물길이 열리고, 새들은 아침을 먹으러 갯벌로 모여든다. | | | ⓒ 김은주 | | 물안개 보면서 한참을 있다가 지은이도 을근이도 순천만에 가 보지 못했다길래 다시 순천만 갈대밭으로 향했다. 새들은 올해도 변함없이 순천만을 찾아와 있었다.

갯벌에 가득 앉아서 여유롭게 아침 식사를 즐기는 녀석들, 반갑고 고마웠다. 잊지 않고 또 찾아 주었구나, 너희들이 있어서 이곳 풍경이 한결 더 풍성하구나, 내년에도 또 보자, 인사를 했다. 저 멀리 바다로 나가는 작은 배 한 척이 또한 그림처럼 아름다웠다.

| | | ▲ 멀리 지나가는 배 한 척이 풍광을 더욱 풍성하게 했다. | | | ⓒ 김은주 | |  | | | ▲ 순천만은 찾아온 고마운 손님들. | | | ⓒ 김은주 | | 일찍부터 서둘렀더니 어김없이 또 배가 고팠다. 이번에 갈 곳은 순천 5일장. 순천역에서 멀지 않은 남부장으로 향했다. 일찌감치 문을 연 5일장에는 두루마기를 잘 차려 입고 나온 할아버지, 손수 장만한 나물 보퉁이를 소중하게 펼쳐 놓은 할머니들과 오래간만의 나들이에 신이 난 촌부들로 들썩들썩 흥겨웠다.

민생고를 해결하느라 우리가 찾아간 곳은 현빈이네 국밥집. 팥죽을 먹을까, 국밥을 먹을까, 아니면 시원한 칼국수를 먹을까 고민하다 찾아간 국밥집은 값도 싸고 국물 맛도 일품이었다. 수육 한 접시에 소주 한 병을 시켜 놓고 펄펄 김이 나는 국밥 그릇 끼고 앉아 있으니 부러울 게 없었다.

소주 한 잔 마시고 세 명이 동시에 캬- 소리를 냈더니, 국밥집 아주머니가, “캬, 소리 들으니 쏘주 한 잔 생각나네 잉” 하신다. 장에 나온 할머니들은 막걸리 한 병을 안주도 없이 다 비우고 나가시고, 일하시는 분들 옆에서 술추렴만 하고 앉아 있을 수 없어서 우리도 서둘러 국밥집을 나왔다.

| | | ▲ 인심 좋은 국밥집에서 시원한 아침 해장. | | | ⓒ 김은주 | | 뻥! 소리도 장쾌한 뻥튀기 기계가 죽 늘어서 있는 골목을 지나고, 어물전을 지나고, 곡물전을 지나고, 장독들이 가득 쌓여 있는 길을 지나고, 뚱땅뚱땅 대장장이가 벌겋게 달아 있는 곡괭이 삽을 내리치는 대장간을 지나는 동안 장 구경에 가장 신이 난 것은 지은이였다.

이것저것 눈에 보이는 대로, “저것도 살까? 아니야, 참는 게 낫겠지? 아니야, 서울 가면 저런 거 어디 가서 사겠어? 칼도 하나 사까? 아니야, 맨날 쓰지도 않을 거 샀다가 후회하겠지? 저 파래도 좋아 보인다, 저것도 사까? 아니야, 괜히 짐만 될까? 아니야, 그래도 여기서 사는 게 낫지 않을까? 산지에서 바로 온 거 아니야, 이게 다? 이거 진짜 싱싱하지?”

그러고 돌아다니면서 우리가 사 모은 물품 목록을 보자. 맛있어 보여서 산 곶감 한 줄, 다시마, 을근이 집에 가져간다고 산 김, 차에서 먹겠다고 산 귤, 국물 맛 내는 데는 그만이라는 디포리 한 봉지, 끙끙대며 기어코 서울까지 안고 온 쌀항아리, 유자차 만들어 먹는다고 산 유자 한 광주리, 대나무로 만든 전 받침, 거기다 우리 엄마 드리려고 산 부엌칼 한 자루까지.

| | | ▲ 쌀항아리로 쓸 독을 찾자 옆집까지 데리고 가 안성맞춤 항아리를 찾아 준 할머니. | | | ⓒ 김은주 | |  | | | ▲ 대나무로 만든 온갖 것이 모여 있는 곳. 전 받침 하나 달랑 사는데도, 구수한 입담으로 우리를 즐겁게 해 주었다. | | | ⓒ 김은주 | |  | | | ▲ 추수 지난 지 얼마 되지 않아, 유난히 곡식들이 많이 보였다. | | | ⓒ 김은주 | | “아이고 야야, 어디 가서 이런 걸 다 샀노? 아직도 이런 거 맹글어 파는 데가 있드나?”

돌아와서 집으로 칼을 보내 드렸더니 우리 엄마, 칼 좋다고, 잘 샀다고 아주 좋아하셨다. 그럴 수밖에 없는 것이 공장제 제품이 아니라 대장장이가 그 자리에서 바로 만들어 준 수제품이었으니까 말이다.

칼 파는 할머니는 그 일 한 지 벌서 25년이시라는데, 구례장, 괴목장, 순천장이 설 때마다 다니면서 장사를 하신다 했다. 힘들지 않으시냐 했더니, “안 힘들어, 재밌지. 우덜은 집에 있으면 아파, 나와야 안 아파” 하신다. 장에 나오면 장꾼들 만나는 것도 쏠쏠한 재민데 집에 가만히 있으면 여기저기 쑤시지 않는 데가 없다고 했다.

큰딸 8살 때부터 칼 팔고, 낫 팔아 애들 다 키우고 지금은 그 딸이 34살이라며 환하게 웃으신다. 더할 수 없이 건강한 웃음을 보니 칼 한 자루밖에 사지 못하는 것이 내심 죄송스러웠다. 꼴뚜기도 사야 한다는 지은이를 겨우 말리고 서울로 향했다.

서울 향하는 길은 여전히 복잡했다. 일요일 오후, 어디론가들 다녀오는 사람들이 길에 가득했다. 막히는 고속도로에서 귤 까 먹고, 남은 곶감 빼먹으면서 우리는 행복했다.

가을을 잔뜩 누리고 돌아왔으니, 일상으로 돌아가는 일이 그리 힘들지 않을 것 같았다. 이렇게 가을 순천을 오지게 누리고 왔으니 다음 여행에도 꼭 5일장 순례를 집어넣자고 의기투합하며 우리는 집으로 돌아왔다.

|

|