▲<마음으로 읽는 궁궐이야기> 표지 ⓒ 이비락

데이트 길로 많이 알려진 덕수궁 돌담길은 가봤어도 정작 덕수궁은 들어가 본 적이 없는 사람도 많을 것이다. 서울에 살면서도 조선시대의 궁궐 하나 제대로 들여다 본 적이 없는 사람도 있다. 나도 예전에 절대권력을 쥐고 흔들었던 임금이 살던 낡은 건물 정도로만 생각하고, 민주주의 사회인 지금 나와는 전혀 관련이 없을 것으로 치부하기 일쑤였다.

그런 궁궐에 따뜻한 마음을 불어 넣은 책이 있다. 바로 ‘윤돌(본명 최병윤)’이 쓰고, '이비락'에서 펴낸 <정겨운 조선의 얼굴- 마음으로 읽는 궁궐이야기>다. 이 책은 한국출판문화진흥재단의 '2004년 올해의 청소년도서'에 선정되기도 했다.

글쓴이조차도 1992년에는 “늦게 도착한 탓에 궁궐은 둘러보지도 못하고, 먼발치에서 전각과 행각들을 힐끔 곁눈질하고 돌아온 일이 있다. 이때만 해도 내게 궁궐이란 그저 과거의 유물이며, 먼지에 쌓인 장식물에 불과하였다”고 털어 놓는다. 하지만 이제 그는 죽은 궁궐에 숨결을 불어넣고 있다.

책을 펼치자마자 동궐(창덕궁, 창경궁)의 궁궐 배치도인 국보 제249호 <동궐도(東闕圖, 576☓273cm)>가 맞이한다. 이 동궐도는 입체감이 나도록 조감도식으로 그렸는데 자연의 구릉과 능선, 시내와 정원, 궁담, 전각, 재실, 정자 등이 생생하며, 집과 물체마다 이름이 쓰여 있다. 때문에 조선 왕궁의 옛 모습을 알 수 있을 뿐 아니라 왕궁의 건물 배치나 정원 연구에 중요한 자료를 제공한다.

그리고 본문의 시작은 경복궁(景福宮)이다. 그 경복궁의 앞자락은 ‘경복궁타령’으로 장식한다.

“계명산천에 달이 살짝 밝았네. 남문 밖에 떡장사들아 한 개를 베어도 큼직큼직이 베어라. 남문 밖에 막걸리 장사야 한 잔을 걸러도 큰애기 솜씨로 걸러라. 창포밭에 금잉어 논다. 금실금실 잘 논다. 화란춘성 봄바람에 너훌너훌 나비 논다.”

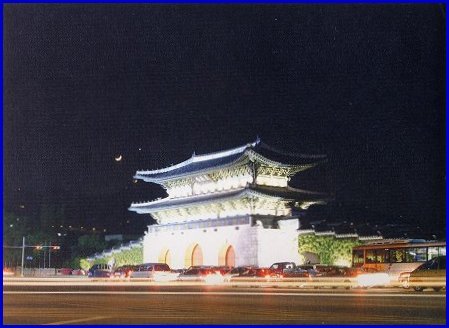

▲광화문 야경 ⓒ 윤돌

글쓴이는 왜 책을 ‘경복궁타령’으로 시작했을까? “경복궁 타령은 내용에서 활기가 넘칩니다. 지금의 경복궁 분위기와는 대조적이기도 하고 일단, 노래로 시작하니 흥겹기도 하고.. 그런 마음으로 책을, 궁궐을 가보자는 뜻입니다”라고 그는 밝히고 있다.

계속해서 책을 들여다 보자. 책 한쪽 한쪽마다 많으면 7장까지의 사진이 우리를 반갑게 맞이한다. 그동안 전통문화를 소개하는 많은 책들이 그저 글자 위주의 책으로 답답하고 어렵다는 느낌을 지울 수가 없었다. 이 책에는 글쓴이의 땀이 서린 사진 한장 한장마다 그것을 단번에 떨쳐내는 매력이 담겨 있다.

광화문의 야경으로 시작하여 기왓장, 돌짐승, 잡상, 정과 드므와 부간주, 우물, 담장, 도랑, 계단, 창. 그 어디에도 글쓴이의 사진기는 번쩍인다. 하나도 놓치지 않으려는 듯, 아니 하나 하나에 숨결을 불어넣으려는 따뜻한 마음 씀씀이가 곳곳에서 돋보인다. 이는 애정을 가지고 신발이 닳도록 궁궐 구석구석을 누볐다는 반증이기도 하다.

또 하나 돋보이는 건 소개하는 각 건물들의 이름 하나하나에 딸린 부제들이다. ‘광화문- 조선으로 가는 정문’ ‘사정전- 생각하고 또 생각하고’ ‘교태전- 음과 양이 만나 조화를 이루고’ ‘아미산- 떨어지는 노을과 달을 머금는 곳’ ‘홍화문- 동쪽으로 향한 까닭은’ '함녕전- 위협과 두려움 속에서의 몸부림' '숭정전- 이름은 하나이나 몸은 둘' 등 문학과 철학을 아우르는 소재의 절묘함에 감탄하게 된다.

▲자경전 굴뚝의 십장생 무늬 ⓒ 윤돌

이 책의 중심인 '마음'을 담아내 궁궐을 살아있는 사람의 터로 만들어내는 구절이 있다. 대조전(大造殿)을 설명한 부분을 보자.

“경훈각 서쪽 측면에는 난방을 위해 숯불을 지피던 아궁이가 있다. 아궁이 옆으로는 작은 여닫이문이 있는데 이동식 변기인 '매우틀'이 있던 뒷간이다. 문을 열면 바퀴 달린 판자 모양의 작은 수레가 있으며, 이것이 매우틀을 담아 끌어내던 것이다. 매우틀은 나무로 된 의자식 좌변기로 앞쪽은 열려있어 구리로 된 기다란 그릇을 넣어 대소변을 보게 되어 있다. 이는 매화틀을 담당하는 복이내인이 매화그릇에 짚을 잘게 썬 매추를 뿌려서 가져가면 왕이 용변을 보고 측근 내인이 다시 매추를 덮어 처리하거나 경우에 따라서는 내의원으로 가져가 왕의 건강을 살피기도 한다.”

지은이는 궁궐이 죽은 공간이 아닌 사람이 살았던 공간이라고 말한다. 그리고 임금도 우리와 똑같이 대소변을 보는 그런 사람임을 새삼스럽게 알려준다. 다만 일반 백성들이 사용하던 뒷간과는 달리 임금의 매화틀은 의자식 좌변기로 세련되고 편한 것일 뿐이다.

다만 조금 아쉬운 부분은 앞에서 ‘매우틀’로, 뒷부분에선 ‘매화틀’로 쓰고 있어 적절한 설명이 없어 독자들에게 혼란을 줄 수 있다는 것이다. 물론 ‘매우틀’ ‘매화틀’ 모두 같이 쓰였던 말이기에 틀린 낱말을 사용한 것은 아니다. 거룩한 임금의 똥은 매화꽃으로 보아야만 했을 당시의 사람들 생각을 덧붙여 줬더라면 더 좋았을 것이다.

요즘 일본인들이 “독도는 일본 땅”이라거나 “조선이 스스로 한일합방을 원했다”는 등의 망언을 서슴치 않아 우리 겨레의 분노를 사고 있다. 나는 이 책을 읽으면서 많은 이들에게 알려야 할 대목을 찾았다.

▲통명전의 연지에 물을 보내는 동그란 샘 ⓒ 윤돌

글쓴이는 창경궁 안의 환경전(歡慶殿), 통명전(通明殿), 경춘전(景春殿), 양화당(養和堂) 등의 전각들이 일제에 의해 구들이 마루로 바뀌었다고 지적한다. 물론 이중 일부는 구들로 복원되었지만 창경궁을 ‘창경원’으로 이름을 바꾸고, 동물원까지 만들었던 일본인들에게 새삼 남의 정신을 짓밟지 말라고 외치고 싶다.

우리는 이미 고구려 때부터 구들 문화가 발달되어 불을 다스려 난방과 밥짓기를 동시에 해결하는 대단한 과학을 가졌다. 또 구들은 방바닥에서 열기가 올라오게 하여 배꼽 아래를 따뜻하게, 가슴 위로는 차게 하는 것이 건강하다고 하는 한의학의 논리에 잘 맞는다. 물론 조선시대에 지은 우리의 궁궐들도 구들 문화가 살아 있었으며, 난방하기 위해 눈물을 흘렸던 서양, 다다미를 깔아 생활했던 일본과는 분명 달랐던 것을 보면, 이 책은 적절한 지적을 하고 있다는 생각이 든다.

10여년 전 나는 유홍준 교수의 <나의 문화유산 답사기>를 읽은 뒤 경북 영주의 부석사에 여러 사람들과 함께 다녀온 적이 있었다. 그 때 나는 그 책에는 본 기억을 되살려 안양루를 지나면서 “이제 우리는 극락세계에 들어섰습니다”라는 안내를 하여 많은 사람들의 칭찬을 받은 적이 있었다. 좋은 안내서 하나는 우리에게 하나의 건물을 죽은 무생물이 아니라 따뜻함을 가진 또 하나의 생명을 만나게 한다. 바로 우리는 이 책에서 그런 감동을 맛본다.

화창한 봄날을 맞는다. 그런 때에 우리는 이 <마음으로 읽는 궁궐이야기>를 읽고, 조선의 궁궐들에 다가서서 훈훈한 사람 내음을 맡아보면 어떨까? 이 한권의 책과 함께 조선의 궁궐들에서 조선 사람들의 마음과 철학을 읽어 보면 어떨까?

| | 마음으로 읽는 궁궐 이야기 전하고 싶었다 | | | [인터뷰] <정겨운 조선의 얼굴- 마음으로 읽는 궁궐이야기> 저자 윤돌 | | | |

|  | | | | | ⓒ윤돌 | - 책을 쓰면서 시작부터 끝까지 일관되게 생각한 것이 있다면.

“'마음으로 읽는 궁궐이야기'를 전해 주고 싶었고, 저 또한 그렇게 다가가고자 하는 의지 같은 것이 책을 쓰는 내내 머릿속에서 떠나지 않았습니다. 그런 마음이 글 속에 잘 표현되었는지 두려운 마음이 지금도 가시지 않습니다. 어쨌든 그런 제 마음이 독자들에게 전달되었으면 하는 바람입니다.”

- 궁궐터와 전각들 어느 하나도 애정이 가지 않는 것이 없겠지만 그래도 더욱 기억에 남는 것이 있다면?

“손가락 깨물어 어느 하나 안 아픈 것이 없듯이 다 애정이 갑니다. 다만, 그때그때 인상 깊게 남은 추억, 기억 같은 것만 남아 있을 뿐이지요.”

- 마지막을 “한적한 경희궁 전각 터에는 씁쓸함을 넘어 여유로움이 있다”며 한장의 나비사진으로 끝낸 것은 무슨 의도인가요?

“나비 사진은 경희궁을 함축적으로 담아낸 것이라고 말하고 싶습니다. 또 그걸 한마디로 표현한 것이 '한적한 경희궁 전각 터에는~'이라는 글 한자락입니다.” / 김영조 기자 | | | | |