【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲맑은 샘물이 졸졸... ⓒ 박철

아내와 막내 은빈이는 좋아하는 눈치이고, 첫째와 둘째는 마음에 안 들었는지 시큰둥한 표정이다. 부산으로 이사 와서는 처음 있는 일이다. 아침 시간이 많이 지난 터라 가는 도중에 김밥과 과일을 사 갖고 간편한 차림으로 산에 오르기로 했다.

이미 산자락은 초록으로 물들었고, 듬성듬성 철쭉꽃이 반겨준다. 둘째 넝쿨이가 맨 앞에 섰는데, 평소에 운동을 좋아하지 않는데도 몸이 날씬해서 그런지 산에 오르는 속도가 제일 빠르다. 늦둥이 은빈이도 힘든 기색 없이 가파른 산길을 잘도 오른다. 나보다 앞서가던 은빈이가 발걸음을 멈추더니 내게 이렇게 묻는 것이었다.

"아빠, 아빠는 왜 빨간 구두 사준다고 약속 해놓고 안 줘요? 제가 7살 때 빨간 구두 사준다고 약속했는데 지금 제 나이가 10살인데 언제 사 주실 거예요?"

"야, 은빈이 기억력이 대단 하구나. 아빠가 그랬단 말이지? 오늘 산에 갔다 와서 꼭 사줄게. 정말이야!"

구봉산 고스락에 서니 부산 시내가 한눈에 들어온다. 부산시내 뿐만 아니라 너른 바다도 한눈에 펼쳐진다. 부산은 참으로 살기 좋은 도시이다. 산과 바다가 어우러져 있는 도시이다. 산은 산끼리 이어져 있고 바다는 바다끼리 이어져있다. 산과 바다가 맞닿아 있는 셈이다. 도심지 어디에서든, 산에 오를 수 있고, 산자락을 넘어 또 다른 산으로 갈 수도 있다.

오늘 우리집 식구들은 구봉산 정상에 올라 거기서 점심을 먹고 능선을 타고 동아대학교 쪽으로 내려오기로 했다. 말로만 듣던 길이다. 아내는 초록으로 물든 나무와 숲을 보면서 연신 감탄을 한다. 다 자란 아이들이 우리 내외를 앞질러 성큼성큼 산을 오르는 걸 보니 참으로 대견스럽다.

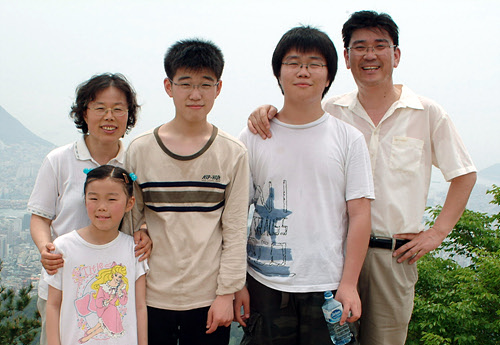

▲구봉산 정상에서. ⓒ 박철

구봉산 정상 중간 지점 약수터에서 샘물로 목을 축였다. 오장육부가 다 시원해진다. 다시 아이들을 앞세우고 산을 오른다. 드디어 구봉산 정상이다. 힘들게 올라왔지만 기분은 여간 상쾌한 게 아니다. 갑자기 배가 고프다. 정상에서 인적이 드문 곳으로 조금 내려와 자리를 잡고 점심을 먹는다. 김밥이 꿀맛이다. 땀을 흘린 다음 먹는 밥이라서 그런지 김밥이 입에서 살살 녹는다.

김밥을 다 먹고 나서 넝쿨이가 한마디 한다.

"아빠! 계속 걸어야 해요?"

"그래, 앞으로 2∼3시간 더 걸어야 할 걸."

"으악! 밥도 다 먹었는데, 이젠 먹는 낙도 없고 그냥 올라왔던 길로 내려가면 안 돼나요?"

"야. 너 아까 보니 다람쥐 같이 산에서 날아다니던데 뭘 그러냐? 앞으로 자주 산에 와야겠다."

구봉산에서 동아대학교로 가는 길은 평평한 게 산책로로 안성맞춤이다. 소나무와 측백나무가 즐비하다. 산 나무숲에 들어오니 온갖 근심이 물러간다. 은빈이가 조금 뒤처지는 것 같아 아내가 은빈이에게 제안을 한다.

"은빈아, 네가 아빠도 끝까지 앞장서서 가면 천 원 줄게."

"엄마, 정말이지요?"

"그럼."

▲넝쿨이와 아딧줄의 팔씨름 ⓒ 박철

은빈이는 통통 튀는 목소리로 산길을 걷는다. 나 외에는 다른 식구들은 부산에 와서 오랜만에 산길을 걷는 것이지만 모두 유쾌한 표정이다. 별로 웃기지 않는 이야기인데도 아이들은 쉬지 않고 깔깔거린다.

꼬박 4시간만에 동아대학교 쪽 큰 길로 내려왔다. 초행길이기도 하고 버스 타는 정류장을 몰라서 하는 수 없이 택시를 탔다. 만날 집에서만 지지고 볶고 하다가 오늘 어린이날을 맞아 돈 안 들이고 호사를 했다. 앞으로 아예 토요일은 '가족 등산의 날'로 정할까? 아이들이 펄쩍 뛰겠지!

온몸이 땀으로 흥건하다. 서로 말은 없었지만 가족 간에 하나가 된 참으로 보람있는 하루였다.