▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

뱅어포 한 장 뜨는데 100원

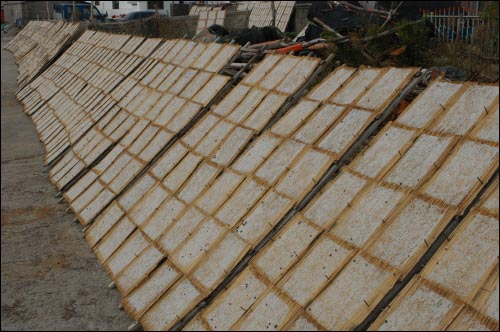

서천 서면 갯벌이 한눈에 들어오는 도로 구석, 서면 도둔리 안도둔 마을 앞. 세 명의 여자들이 함지박을 앞에 두고 뭔가 열심히 하고 있다. 옆에는 마치 재래식으로 김을 떠서 말리는 발장들이 줄지어 세워져 있고, 꼭 김 한 장 크기의 하얀 것들이 '앞으로 나란히 나란히' 붙어 있다.

자세히 살펴 보니 실치였다. 실처럼 가늘고 길게 생겼다고 해서 붙여진 이름 '실치'. 이들을 김을 뜨듯 틀에 넣고 얼키설키 만들어 말리고 있었다. '뱅어포'로 알려진 것이 바로 실치를 떠서 말린 것이다. 도시락 반찬으로 이용되는 뱅어포의 원료가 괴도라치의 새끼 실치이다. 시중에서 쉽게 볼 수 없는 고기지만 베도라치와 닮은 괴도라치는 내만성 어류로 우리 나라 전 연안에 서식하는 어종이다. 도저히 실치를 보고 괴도라치를 상상할 수 없지만.

▲실치가 자란 모습(괴도라치, 농어목 장갱이과) ⓒ 김준

환갑을 앞두고 있는 두 분의 여성과 칠순은 훨씬 넘었을 할머니가 작업을 하고 있다. 손매 매서운 좀 젊은 아낙은 할머니가 한 개를 뜰 때 두 개는 뜨는 것 같다. '실치뜨기'라고 하는 이 일은 봄과 가을철에 집중적으로 이루어진다. 여름철에는 쉽게 변하고 날씨 변덕도 심해서 하기 어렵기 때문이다. 봄철은 막 잡아온 실치로 직접 뜨지만 가을철에는 봄철에 잡아서 냉동 보관해 놓은 업자들이 실치를 공급해주면 녹여서 뜬다.

이들이 한 장의 실치를 뜨는데 '100원'의 비용을 받는다. 손대 있고 빠른 사람들이 하루에 뜨는 양은 1000~1200개라고 하니까 하루 일당은 금방 계산이 된다. 이런 정도 작업을 하려면 이른 새벽 서너 시에 시작해서 밤 9시 무렵까지 작업을 해야 한다.

앉아서 계속 작업을 하기 때문에 허리와 어깨가 몹시 아프다고 한다. 실치를 떠 놓으면 가족들이 와서 발장에다 붙인다. 하루 정도 건조하면 뱅어포가 완성되며, 도중에 비라도 오면 건조장으로 가지고 가서 인공 건조를 시키기도 한다.

▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

충청도 서천의 서면 일대에는 실치뜨기를 하는 사람들이 제법 있다. 실치뜨기도 약간의 기술과 도구가 있어야 한다. 특히 옛날에 김을 떠봤던 사람이라면 기술을 익힐 필요도 없다. 똑같은 방법으로 실치를 뜨기 때문이다. 그리고 도구도 똑 같다. 햇볕에 녹인 실치를 물에 풀어 틀로 떠내 것이 꼭 김을 뜨는 것과 같다.

서면 갯벌은 일찍부터 지주식 김 양식으로 유명한 곳이다. 동백정에 올라 남쪽 갯벌을 내려다보면 김양식을 위해 지주에 매어 놓은 김발들을 볼 수 있다. 화력발전소가 건설되면서 많이 줄어들었지만 지금도 겨울철에는 김 양식으로 분주한 곳이다.