▲그랜드 바자 내부. 미로같은 길들이 얽혀있다. ⓒ 김동희

이스탄불을 공부하면서 대부분의 가이드 북과 인터넷에서 그랜드 바자르에서의 바가지를 조심하라고 읽고 간 터라 물건을 사려 갔다기보다는 그 분위기를 느껴보고 싶었다. 복잡한 통로, 북적거리는 사람들에 신경도 날카로워져 있었다. 갈증을 없애기 위해 음료를 마시고 깡통을 버릴 곳을 찾았지만 찾을 수 없었다. 한 손에는 가이드 북을 한 손에는 사진기를 든 상태라 다 마신 깡통을 입에 물고 들어갔는데 한 상인이 나에게 소리를 지른다. 내용인 즉 왜 먹을 것을 들고 다니며 먹냐는 것이다. 들어가자마자 그의 큰 몸짓과 큰 목소리에 기분이 상했다.

'나도 이걸 좀 버리고 싶다고요!'

한마디를 해주고 싶었지만 격양된 그 앞에 대꾸를 하는 건 불속에 기름을 붓는 것과 다름없어 보였고 나도 쓸데없는 싸움거리를 만들어 기분을 망치고 싶은 마음이 없어 어이없는 표정을 지어보이고 안으로 들어섰다. 하지만 이미 기분은 바닥을 향해 가고 있었다.

그나마 보석 가게를 지나가는데 한 청년 때문에 좀 웃을 수 있었다. 한국 여행객들에게 말을 배웠는지 나에게 큰소리로 한국말 한 단어를 이야기하면서 호객행위를 했다.

그 단어는 '사모님'이었다. 어찌나 웃기던지 그냥 웃을 수밖에 없었다. 도대체 누가 저런 단어를 알려주었는지 모르겠다. 20대에 이런 낯선 곳에서 사모님이라는 소리를 듣다니! 그에게 나같이 젊은 사람들에게 사모님이라고 하면 기분 상하는 소리라는 것도 알려주고 싶었다. 아마 그는 나이에 상관없이 한국 여자만 지나가면 '사모님'을 외칠 것이다.

▲다양한 제품들로 가득한 바자르 안 ⓒ 김동희

이곳은 정말 많은 물건들이 있다. 3300여 개 정도의 가게가 있다니 다 돌아보는 것은 처음부터 불가능했다. 화려한 보석과 금을 파는 가게들이 즐비했고 다양한 무늬의 카펫들도 볼 수 있었다. 주머니가 얇고 무겁고 부피 큰 것을 못사는 배낭 여행객인 나에게 눈에 띄는 물건들은 화려한 도자기들, 선물로 적당한 터키색이 강한 액세서리, 집에 하나쯤 걸어놓고 싶은 스테인드글라스 전등 같은 것들이었다.

▲예쁜 도자기가 가득하다. ⓒ 김동희

어느 순간 그냥 둘러보겠다는 생각은 머리 속에서 사라지고 예쁘고 작은 도자기 앞에 섰다. 우리가 다가가자 주인이 나왔다.

그가 대뜸 나에게 물어본다.

"몇 개나 살 거죠?"

"잠시 좀 더 보고요."

예쁜 무늬를 고르고 있는 나는 그에게 이 말 밖에 할 수 없었다. 그런데 그 순간 그가 나에게 화를 내며 들어갔다.

"사지도 않을 거면 보지도 마요."

순간 뒤통수를 맞은 기분이었다. 사고 싶던 마음은 싹 사라져 버렸다. 그랜드 바자르는 돈을 펑펑 쓰는 관광객들만 필요한 곳 같았다. 나 같은 사람이 쓰는 쥐꼬리만한 돈은 그들에게 필요 없어 보였다. 어떤 곳도 들러 보고 싶지 않았다. 사람 냄새가 나지 않는 시장은 더 이상 시장이 아니다. 그저 관광객을 상대하는 관광지 일 뿐이다.

에미뉴에 있는 이집션 바자르에 기대를 걸어보기로 했다. 먼저 에미뉴의 분위기도 마음에 들었다. 멋지게 자리 잡은 예니 자미는 걷기에 지친 여행자에게 시원한 바람을 맞으며 앉을 곳을 제공해주었고 배를 타려는 수많은 사람들, 황금 구두닦이 아저씨들, 바닷가를 따라 지하도를 따라 노점들이 가득했다.

▲예니 자미 앞 광장에서는 황금 구두닦이를 볼 수있다. ⓒ 김동희

바로 옆에 있는 예니 자미의 부속 건물로 세워진 이집션 바자르는 옛날부터 이집트에서 들여온 물건들을 팔았다. 예전에는 90여 개의 향신료 가게가 늘어서 있어서 스파이스 바자르(Spice Bazzar)라고도 불려졌다.

이곳은 입구부터 아주 서민적이었다. 가장 처음 보이는 가게는 토마토 모종과 여러 가지 씨앗들, 꽃 화분들, 이런 것들을 키우는데 필요한 비료와 삽, 물뿌리개들로 가득했다. 이런 분위기가 여행자의 마음을 편안하게 만들었다. 이런 물건을 여행객인 우리에게 팔려고 호객행위를 하지는 않을 것 아닌가! 안으로 좀 더 들어가니 형형색색 아름다운 향신료들을 파는 가게들이 자리 잡고 있다. 이렇게 많은 향신료들이 있기에 터키의 요리들이 세계적으로 유명해진 것이 아닌가 싶다. 일렬로 진열해놓은 향신료들은 사용하는 방법도 모르고 어디에 넣어 먹는지도 모르지만 사고 싶은 충동을 일으킬 정도로 예쁜 색을 내고 있었다.

▲보기만해도 맛을 내줄것 같은 다양한 향신료들도 볼수 있다. ⓒ 김동희

기념품이나 액세서리 파는 가게도 다른 곳과 마찬가지로 가격면에서나 여행객을 대하는 상인들의 모습에서나 편안했다. 가격은 너무 저렴해서 몇 가지를 고르고 터키의 토속적인 형상인 이블 아이(파란 색의 눈처럼 보이는 형상이다. 터키 사람들은 이 것이 나쁜 것으로부터 자신들을 지켜준다고 믿는다고 한다) 자석을 하나 덤으로 달라고 하니 예쁜 것을 골라 넣어준다. 마지막 날 회사 동료들에게 줄 심플하면서도 괜찮은 선물을 찾지 못해 이곳을 다시 찾았을 때, 주인 아저씨는 나를 알아보고 반가워 해주었고 또 덤으로 이블 아이 자석을 넣어주셨다. 이곳은 뭔가 모르게 한국의 시장처럼 정감이 갔다.

▲이블 아이로 만든 형형색색의 액세서리들. ⓒ 김동희

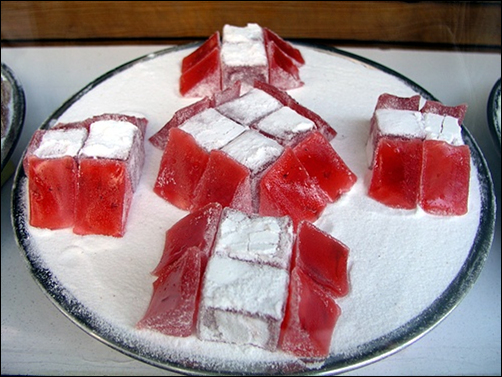

이집션 바자르에서 가장 많이 관광객을 상대하는 장사를 하는 사람은 로쿰을 파는 사람들이다. 로쿰은 우리나라의 젤리와 비슷한 먹거리인데 그 역사도 대단하고 또한 종류도 여러 가지이다. '알리 무히딘'이란 사람이 흑해의 작은 마을에서 이스탄불에 와서 먹은 딱딱한 사탕에 실망해 부드럽게 잘 넘어가고 달콤한 로쿰을 만들었다고 한다.

그가 1777년에 세운 로쿰 가게는 아직까지 그의 후손들이 이어가고 있으니 그 맛이 궁금했다. 그 종류도 다양해 아무런 첨가물도 넣지 않은 것, 장미수를 넣은 것, 호두, 피스타치오를 넣은 것들이 있다. 로쿰을 파는 가게 앞에는 시식코너가 마련되어 있고 종류대로 먹어보고 고를 수 있다.

▲장미수를 사용한 로쿰. 정말 달아 몇개 먹기가 힘들다. ⓒ 김동희

평일과 달리 토요일 오후의 이집션 바자르는 한마디로 인산인해였다. 사람은 모두 그곳에 모여 있는 것 같았다. 골목골목마다 발 디딜 틈도 없을 정도였다. 편하게 입을 수 있는 반팔 티셔츠나 청바지를 고르는 사람들로 옷 가게 앞은 다가가기도 힘들었고 향신료들을 사기위해 온 아주머니들, 여러 가지 꽃 화분을 사 들고 가는 사람들이 있는 이곳이 진짜 시장 같았다.

그랜드 바자르도 옛날에는 이스탄불 시민들 그리고 여러 곳에서 물건을 사기위해 왔던 사람들의 시장이었을 것이다. 하지만 관광업이 커지면서 그곳은 시장이 아닌 관광지가 되어버렸다. 여전히 많은 관광객이 찾는 이스탄불. 그 곳에서 이집션 바자르가 관광객을 위한 시장이 아니라 그들의 시장으로 남기를 바랄 뿐이다. 그들의 체취가 나는 진짜 시장으로 남아있기를 바랄 뿐이다.