【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

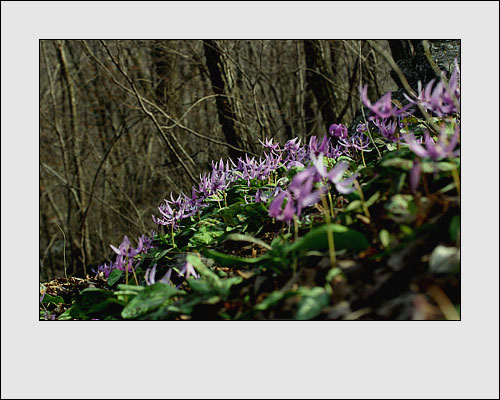

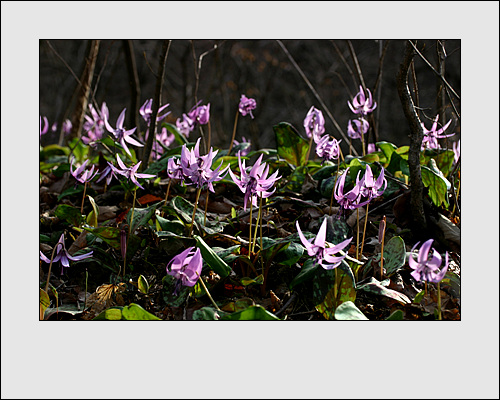

▲얼레지군락 ⓒ 김민수

아침 출근길, 주차장에 있는 쓰다버린 물통에 흙을 담아 만들어 놓은 화단에 무엇이 올라왔는지 버릇처럼 바라본다. 매발톱 새싹들이 기세가 좋은 가운데 앵초도 서너 개 꽃대를 올리고 피어 있었고 돌단풍은 벌써 꽃을 잔뜩 피웠다. 이제 곧 보랏빛 앵초가 피어날 것이다. 도시에서 초록의 빛과 눈맞춤을 하며 출근한다는 것은 행운이다.

오늘은 얼만큼이나 더 자랐을까?

기절할 뻔했다. 개구쟁이들이 애써 올라온 앵초의 꽃대를 하나도 남김없이 다 잘라버렸고, 꽃을 잔뜩 피운 돌단풍의 꽃대까지 모조리 잘라버렸다. 게다가 소꿉놀이를 했는지 이파리까지 뜯겨 있다.

'아, 일 년을 기다려 꽃대까지 올리고도 꽃을 못 피우는 꽃이 있구나!'

꽃대를 잃어버린 꽃을 보며 열심히 일하고 땀 흘려도 허구한 날 밑바닥 삶을 강요당하는 이들이 떠올랐다.

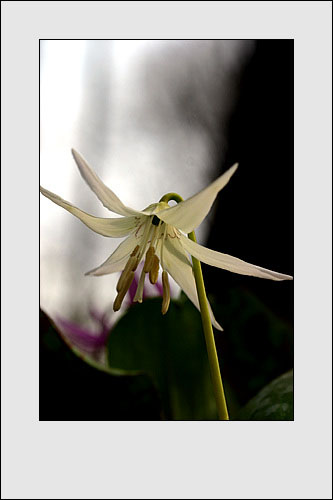

▲흰얼레지 ⓒ 김민수

봄꽃을 찾아보기가 조금씩 수월해진다 싶었는데 이제 피었다 하면 군락지요, 꽃밭이라는 소식이 들려온다. '작년에 실컷 찍었는데 같은 꽃 또 뭐하러 찍으러가?'하는 마음도 들었지만 꽃이 피면 그 꽃을 카메라에 담기 위해 먼 길을 마다하지 않고 달려가는 것도 중독성인가보다. 그러나 그 꽃이 있어 허탕 칠 일은 없을 것이고, 운이 좋으면 생각지도 못한 꽃도 행운처럼 덤으로 만나게 될 것이다.

오늘이 그 날이다. 화창한 봄 햇살에 얼레지가 한창 피었다. 너무 예뻐, 꽃향기까지 있었으면 보는 이들이 취해 쓰러질 것만 같은 꽃이다. 다행히 향기가 없어 눈으로만 향기를 볼 뿐이다. '가재무릇'이라고도 불리는데 뿌리는 무릇과 비슷할 것이고 햇살에 화들짝 피어난 꽃잎이 성난 가제가 집게를 쳐들고 있는 형상이기 때문에 붙여진 이름일 것이다.

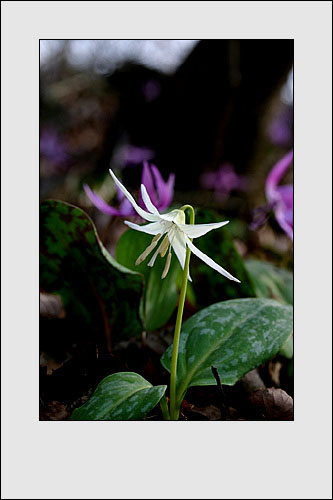

▲수 많은 보랏빛 가운데 외로이 피어있다. ⓒ 김민수

얼레지꽃에 취해 있는 어떤 분이 "흰얼레지 보셨어요?"한다. 귀가 번쩍 뜨인다. 그가 손짓하는 곳에 가보니 흔하지 않은 흰얼레지가 피어 있다. 얼마나 고마운지, 거듭 인사를 했다. 그리고 그가 햇살에 기지개를 맘껏 피면 담을 요량으로 발걸음을 옮겼다. 그리고 잠시 뒤 화들짝 피어난 흰얼레지를 또 만났다.

이런 날도 있구나 싶다. 흰얼레지가 있다는 말을 듣고 그것을 만나려고 얼마나 노력했는데 하루에 그 님을 두 번이나 만나다니 오늘은 운수 좋은 날인가 보다. 이제는 내가 흰얼레지가 있는 곳을 가리켜 주었던 분에게 화답할 차례다.

"여기 더 좋은 모델이 있네요. 만주바람꽃하고 큰괭이밥도 있어요."

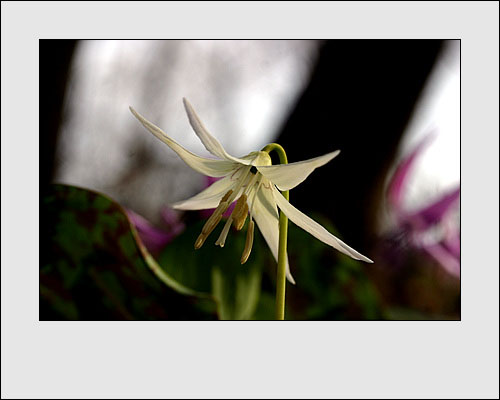

▲흰얼레지는 잠꾸러기인가 보다. 모두 활짝 피었는데 이제사 꽃잎을 연다. ⓒ 김민수

얼레지는 향기가 없는 꽃이다. 그래서 꽃이 군락을 이뤘음에도 간혹 벌들이 날 뿐이다. 그렇다면 이들은 어떻게 군락지를 이루며 자신의 영역을 넓혀가는 것일까?

그들의 씨앗에는 개미들이 좋아하는 당분덩어리인 얼라이오좀이 붙어 있다. '오줌'이 아니고 '오좀'이다. 그러면 개미들은 그것을 먹기 위해 부지런히 씨앗을 집으로 옮긴다. 개미들은 자기들이 좋아하는 얼라이오좀만 먹고 맛없는 씨앗은 쓰레기라 생각하고 버린다. 개미집 부근에는 부드러운 흙이 있기 마련이니 그 곳에 떨어진 씨앗은 싹을 내고, 또 다른 군락지를 이루는 것이다. 제비꽃의 생존전략과 흡사하다.

얼레지라는 이름은 서구적이지만 우리말이다. 이파리에 점점 얼룩이 있어 '얼루기'라고 부르던 것이 '얼레지'가 된 것이 아닌가 싶다. 아무튼 이파리의 '얼룩'과 상관이 있는 이름이다. 그런데 왜 나는 자꾸만 얼레지와는 연관성도 없는 엘레지의 여왕이 생각나는 것일까?

▲단 두 송이를 만났지만 그들이 있어 행복했다. ⓒ 김민수

얼레지는 강원도에서는 '미역추나물', '산중미역'이라고도 부르는데 이파리를 데치면 미끄덩거리는 거리는 촉감 때문이기도 하지만 옛날 철원지방에서는 산모가 아기를 낳고 몸조리를 할 때 미역국 대용으로 얼레지 잎을 끓여 먹었다고 하니 그것과 깊은 관련이 있을 것이다.

이렇게 예쁜 꽃을 피우는 얼레지를 어떻게 먹을까 싶지만 사실 첩첩산중 골짝마다 사람들이 살 수 있었던 이유는 바로 이런 봄나물 때문이었을 것이다. 아직 얼레지나물을 먹어본 기억이 없는데 혹시라도 시골장에서 얼레지나물을 팔면 한 바구니 사다 맛을 좀 보고 싶다.

올해는 좀 특별한 나물을 먹었다. 초롱꽃나물이었는데 위에서 말한 물통화단에 초롱꽃을 심었더니 무척이나 많이 퍼져서 혼자 그 좁은 화단을 독점하려고 한다. 솎아서 여기저기 보냈는데도 여전히 많아 이파리를 솎아 나물로 무쳐먹었는데 맛이 제법 괜찮다. 이것을 보신 어머니가 이번에 돌단풍이파리를 뜯어서 무쳐주셨는데 그것도 먹을 만했다.

▲꽃말은 '질투', 씨앗이 싹튼 후 7년이 지나야 비로소 꽃을 피운다. ⓒ 김민수

얼레지의 꽃말은 '질투'라고 한다. 아마도 향기가 없으니 향기 있는 꽃들을 질투하는지도 모르겠지만 그들의 호사한 모습을 본 다른 꽃들이 얼레지를 질투하는 것이겠지. 씨앗이 싹을 틔우고 꽃을 피우기까지는 7년이라는 긴 시간이 필요하다고 하니 오늘 만난 보랏빛 꽃들을 피운 것들은 최소한 7살은 되었을 것이다. 꽃 한 송이에 담겨진 세월의 깊이가 실감난다.

보랏빛 동산에서 만난 홍일점 흰얼레지, 그를 만나고 돌아오는 길 휘파람이 절로 난다. 사는 게 뭔지, 행복이라는 것이 뭔지 또 아픔이란 것은 뭔지, 그저 그렇게 보내고 맞이하며 봄날 천천히 길을 걷듯 걸어가면 되는 것이 아닐까? 길에서 길을 잃을 일은 없을 터이니.