|

| | | ▲ 북경의 택시기사. 운전석과 손님 사이에 칸막이가 있다. 좀 갑갑해 보인다. | | | ⓒ 김동욱 | | 지난 3월 30일 저녁 8시. 어둠이 깔린 베이징 공항 입국장의 문을 막 빠져나왔다. 택시들이 세 줄로 늘어서 있고, 교통공안의 호각소리와 여러 사람들의 떠드는 목소리가 시끄럽다.

서울에서 산 베이징 배낭여행 가이드북 하나 달랑 든 나도 택시 정류장에서 여러 사람들 속에 섞여 탈 차례를 기다린다. 이윽고 내 차례가 왔다. 어려 보이는, 그리고 예쁘장한 여자 공안이 맨 바깥 쪽 택시와 나를 번갈아 쳐다보며 나에게 뭐라고 말한다.

'얼른 저거 타라는 소린가보다.'

그래서 얼른 탔다. 택시 타기 전, 비행기에서 내리자마자 나는 자동로밍 된 핸드폰으로 왕징(望京)에 사는 후배에게 전화를 걸었다. 한국 기업의 중국법인에서 일하고 있는 이놈이 나에게 말하길, 베이징 공항에 내리면 택시를 탄 후 기사에게 '왕징시먼(望京四门) 가자'고 하랬다.

즉, 나의 이번 북경여행은 잠 잘 곳 하나는 확실히 확보한 후 떠나는, 어찌 보면 아주 따뜻한 여행인 셈이다. 미리 크고 거창한 목적을 가지고 떠난 여행이 아니어서 여행계획 같은 것은 애초에 없었다. 다만 학원에서 배운(출석조차 제대로 하지 않아서 뭘 배웠다고 하기도 뭣하지만) 중국어가 현지에서 얼마나 쓰일 수 있을까가 궁금했다.

| | | ▲ 이틀째 날인 3월 31일 찾아간 왕푸징 거리. 왕푸징은 입구부터 차 없는 거리로 조성돼 있다. 사진의 버스는 관광객들을 위한 셔틀버스로 보인다. | | | ⓒ 김동욱 | | "워 야오 치 왕징시먼(我要去望京四门=왕징의 서문으로 가주세요)."

"왕징썸머?(望京什么?)"

'어라……, 못 알아듣네…….'

이마에 땀이 맺히고 답답해진다. 역시 성조가 틀렸다. 다시 한 번 시도 해 본다. 천천히.

"워 야오 치 왕징시먼."

"아~, 왕징시멀~."

이젠 제대로 들렸나 보다.

"뚜이!(对!). 왕징시먼."

북경사람들은 얼(儿)화 발음이 심하다더니……,북경 오자마자 직접 느낄 수 있었다.

'시먼이 아니라 시멀이네…….'

근데 다시 문제 발생한다. 택시 기사가 나에게 왕징시먼의 구체적인 장소를 묻는 듯하다. 뭐라고 말하는데 도무지 한 마디도 귀에 들어오지 않는다. 땀이 삐질 흐른다. 나는 같은 말을 반복할 수밖에 없다.

"워 시앙 치 왕징시먼(我想去望京四门=나는 지금 왕징서문에 가고싶다). 现在我的朋友在望京四门等我(지금 내 친구가 왕징서문에서 나를 기다리고 있다)."

이 말이 문법적으로 맞는 말인지는 모르겠지만 나름대로 머리 속에서 작문을 한 후 꺼내어 뱉어내고 있다. 그래도 역시 같은 물음이 돌아온다. 그러더니 이 기사 아저씨도 답답했던지'지금 친구에게 전화 걸어서 자기를 바꿔 달'란다. 다행히 그 말은 귀에 들어왔다. '따 띠엔 화(打电话=전화걸다)'가 들리고, '게이워 쇼지(给我手机=나에게 전화기를 달라)'도 들렸다.

| | | ▲ 세째 날인 4월 1일, 천안문 앞에 가봤다. 천안문광장은 북경시민들의 휴식공간이다. 천안문 광장 안으로 들어서면 자금성과 연결된다. 명성고적 관광이 목적이 아니라서 나는 이 안으로 들어가지 않았다. | | | ⓒ 김동욱 | | 후배에게 전화를 걸었다.

"야, 지금 택시를 탔는데, 이 친구가 왕징시먼의 어디로 가야 되는지 묻네. 니가 설명 좀 해줘봐."

그래도 자존심은 있어서, 나는 후배에게 전화를 하면서 '내가 지금 중국어로 이야기를 못해서 그리 못 가는 게 아니'라는 뉘앙스를 깔았다. 즉, '네가 나에게 왕징시먼의 어디로 가야 되는지 구체적으로 가르쳐 주지 않았잖느냐'는 질책을 살짝 담았던 거다.

택시 기사와 후배는 서로 몇 마디를 주고받는 것 같았다. 그리고 택시는 신나게 달린다. 간간이 '찌창까오수(机场高速)' 같은 이정표가 보인다. 아마 공항고속도로를 달리는 것 같았다.

그렇게 30분 정도 달린 택시는 휑하게 트인 왕복 6차선 대로변에 나를 '툭' 떨어뜨린다. 택시비는 고속도로 통행료 10원을 더해서 모두 60원. 바람이 차다. 다시 전화.

"야, 나 내렸는데, 너 어딨어?"

"선배님, 저도 막 회사에서 퇴근해서 여기 도착 했는데요……. 아~ 지금 제가 선배님 봤습니다. 건너갈게요. 잠깐만요."

길 건너편에서 후배가 천천히 걸어온다. 이렇게 반가울 수가…. 그리고 한숨 돌리면서 주변을 쳐다본다. KFC가 있다. 그리고 '전주관' 이라 적힌 식당의 네온사인이 커다랗게 눈에 들어온다.

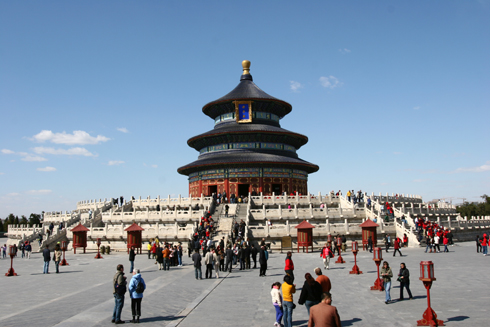

| | | ▲ 네째 날인 4월 2일 찾은 천단공원. 사진은 천단공원 한가운데 있는 치니엔디엔(新年殿). 이 많은 사람들 중 절반은 중국인이고 나머지 절반은 세계 각국에서 온 관광객들이다. | | | ⓒ 김동욱 | | '북경의 코리안타운 중 한 곳이 왕징이라더니….'

이때가 밤 10시쯤. 이미 상당히 늦은 시각이라 우리는 근처에서 간단하게 저녁을 먹은 후 집으로 들어갔다. 그리고 우리 둘은 맥주를 마시다가 이상한 이름의 중국술(아마 콩푸지아지우=孔府家酒 였던 걸로 기억된다)을 마시다가 다시 포도주를 마셨다. 김치 하나 놓고….

그리고 이런저런 얘기를 하다가 새벽 3시가 넘어서야 잠이 들었다. 무슨 얘길 했었는지는 기억이 나지 않는다. 아마 여자 이야기, 문학 이야기, 최근의 살아가는 이야기 등이었을 것 같다. 서로가 상당히 피곤했지만 우리 둘 중 누구도 먼저 잠을 청하지 못했다. 결국 술이 우리를 재웠다.

눈을 떠보니 오전 7시.

"호진아, 너 오늘 아침에 서울 들어간다고 했잖아. 몇 시 비행기지?"

"아 맞아~ 늦었다. 아이 씨~."

그러더니 이놈, 후다닥 옷을 걸치고는 여권과 비행기표 챙겨들고는 문을 나선다.

"선배님, 저 내일 저녁에 올 겁니다."

"엉, 알았어. 잘 갔다와. 데이트 잘 하고…. 아가씨 사진 가져와봐. 내가 함 보게~."

여자친구 만나러 서울 간다는 놈이다. 그러니 낯설고 물 선 북경에 온 이 선배가, 이놈 눈에 뵐 리가 만무하다.

미리 밝히 건데, 이놈은 내가 북경 도착한 날 밤에 얼굴을 보여준 후, 서울 돌아가기 전날인 4월 2일 밤에 한 번 더 제대로 얼굴을 봤다. 즉, 3월 31일 오전부터 4월 2일까지의 북경은 온전히 나만의 북경이었다. 어쨌든, 나의 무작정 북경여행은 이처럼 약간의 설렘 속에 시작됐다.(계속)

|

|