▲'구미 쌍암고가'(중요민속자료 105호) 사랑채옛집이 참 멋스럽지요? 지금도 가끔 손님이 오시면 이 사랑방을 내어주신답니다. ⓒ 손현희

내가 <두 바퀴에 싣고 온 이야기보따리> 연재기사 첫머리를 장식했던 때가 지난 2007년 5월 15일이었어요. 그때 경북 구미시 해평면에 갔을 때 모퉁이 길 뒤에 뭐가 있을까? 하고 들어가다가 정말 아름다운 옛집을 만났지요. 골목 끝에 자리 잡고 있는 옛집을 봤을 때, 얼마나 반갑고 기뻤는지 몰라요. 그때 본 곳이 구미시 '해평북애고택'과 '해평최상학씨가옥'이었는데, <형님. 아우 다정하게 마주 본 옛집>이라는 기사를 썼어요.

이때, 북애고택을 관리하던 아주머니를 만나 이런저런 얘기를 듣고 좋은 기사를 쓸 수 있었지요. 그런데 두 번씩이나 이 마을에 찾아갔지만, 갈 때마다 문이 닫혀있어 북애고택 앞에 있는 '쌍암고택'은 구경도 못하고 와야 했지요. 그 뒤로도 여러 번 찾아갔지만 이 댁에 사는 어르신들을 만날 수 없었어요.

한 보름 앞서 남편이 혼자 이 마을에 다시 가게 되었는데, 이 집 앞에 '구미쌍암고가'라는 알림판이 새롭게 세워진 걸 봤대요. 그리고 무엇보다 반가운 건 대문이 활짝 열려 있었다고 하네요. 마음 같아선 당장 들어가서 사진이라도 찍고 싶었지만 뒷날 나와 함께 와서 보려고 미루어두었대요.

▲쌍암고가 사랑채봄을 맞아 예쁜 꽃도 피어 있어 더욱 아름다웠어요. ⓒ 손현희

대를 이어 옛집을 지키는 최열, 강계희 어르신

지난 일요일(6일) 남편과 난 또다시 이 집을 찾아갔답니다. 집에서 자전거를 타고 달리면, 한 시간 만에 닿는 곳이에요. 지난해만 해도 여기까지 닿으려면 적어도 두 시간이나 걸렸거든요. 아마도 그 사이 자전거 타는 솜씨가 많이 늘었나 봐요.

이윽고 해평리에 들어서니, 지난해에 새로 고쳐 지었다는 '북애고택'이 보이고, 그 앞 '쌍암고가'(중요민속자료 105호)에는 마치 우리를 기다렸다는 듯이 대문이 활짝 열려있어요. 게다가 대문 안에는 사람 소리도 들렸어요. 어찌나 반갑던지….

안으로 불쑥 들어가서 인사를 하고 이 댁 어르신이냐고 여쭈었더니 그렇다고 하시네요. 참 반갑고 기뻤어요.

너른 마당에 강아지 세 마리가 뛰어노는데, 우리를 보고는 막 달려와서 발 앞에 넙죽 드러눕고는 꼬리를 치며 반겨주었어요. 머리카락이 흰 어르신은 지팡이를 짚고 있었고, 이 댁 안주인과 아드님으로 뵈는 젊은이도 함께 있었어요.

어르신들 앞에 자전거 타는 차림으로 나서기가 매우 미안했지만 어쩌겠어요. 명함을 건네 드리고 여기에 온 까닭을 말씀드렸더니, 할아버지께서 손수 하나하나 짚어주며 설명을 해주셨답니다.

▲어라! 여기도 자전거가있네요. 옛집 너른 마당에서 만난 자전거도 퍽 정겨워보였답니다. ⓒ 손현희

"이 대문채는 원래 7칸짜리였는데, 나중에 수리할 때 헐어서 지금은 다섯 칸밖에 없어. 옛날 일제 때는 기와를 많이 구할 수 없어 칸을 줄였던 거지."

"아, 그럼 여기도 여러 번 새로 고쳐 지었나 봐요?"

"그럼, 여러 번 고쳤지. 1943년에 수리를 한 번 했고, 또 지난 80년대에도 수리를 했지."

"아, 네. 그러면 그 옛날에 고칠 때에 기와가 모자라서 다섯 칸으로 줄인 거군요."

"그렇지. 또 여기 이 터는 옛날엔 작은 사랑채가 있었어. 사랑채가 뭔지는 알지? 남자들이 쓰던 집 말이야. 주로 젊은이들이 썼지. 또 그 옆에는 '연당'이라고 해서 작은 연못도 있었어."

지금까지 옛집을 참 많이 봐왔지만 늘 담장 안에 곱게 모셔두고 보존하는 빈집이었는데, 이 댁에는 지난 1779년 처음 집을 지은 때부터 대를 이어 후손들이 실제로 사는 걸 보니 참 좋았어요. 무엇보다 사람 손때가 그대로 묻어 있는 집이라서 무척 정겨워보였답니다. 이 쌍암고가에는 대문채를 시작으로 사랑채, 중문간채, 안채, 사당채, 이렇게 다섯 채가 남아있지만, 지난날에는 꽤 많은 부속물이 딸려있었다고 하네요.

어르신이 얼마 앞서 허리 수술을 받으셔서 몸이 불편하신데도 지팡이를 짚고 다니면서 손수 설명해주시는데 퍽 미안하고 또 고마웠어요. 안채까지 우리를 데리고 들어가시더니, 시원하고 너른 대청에 앉으라고 자리를 내주셨어요. 안채는 6칸 대청을 중심으로 안방, 건넌방, 찬방(고방)이 있었는데, 이것 또한 하나하나 일러주시면서 그 쓰임새까지 얘기해주셨답니다.

▲쌍암고가 중문간채안채로 들어가는 곳에 따로 중문간채를 두었어요. 문이 한쪽으로 비켜나 있어 여자들이 쓰는 안채를 쉽게 들여다볼 수 없도록 지었답니다. 조상의 슬기가 느껴지지요? ⓒ 손현희

▲대청중문간채에서 대청을 바라보며 찍은 사진이에요. 6칸짜리 대청은 정말 시원했어요. 한여름에도 더위를 잊고지낼 만큼 시원하다고 하네요. ⓒ 손현희

▲쌍암고가 안채너른 6칸 대청에서 내려다본 안채 모습이에요. 튼 ㅁ자 구조라고 하는데, 사진 앞쪽에 보이는 게 중문간채이지요. 그 양쪽으로 트여있어서 '튼 ㅁ자 구조'라고 합니다. ⓒ 손현희

우리 집 얘기가 인터넷에 실렸는데...

그나저나 이 옛집 너른 대청에서 알록달록하고 몸에 쫙 붙는 옷차림으로 어르신과 마주 앉아있는 게 무척 쑥스러웠어요. 더구나 두 분은 아무리 세상이 바뀌었다고 해도 예절 바르고 전통을 지키는 양반가의 어르신인데, 얼마나 미안했는지 몰라요. 이런 때에는 정말 몸 둘 바를 모르겠어요. 그렇다고 자전거를 안 탈 수도 없고….

사모님은 마침 어제(5일)가 '한식'이라서 집안 손님들이 제사를 지내려고 다녀가셨다면서 손수 떡과 부침개를 내주시기도 하셨어요. 우리가 먹을 걸 앞에 두고 있으려니 이 댁 강아지 세 마리가 쪼르르 달려와서 댓돌 밑에서 아양을 떠는데, 어찌나 예쁘고 귀여운지 몰라요.

"어르신, 그렇지 않아도 여기에 벌써부터 와보고 싶었는데, 올 때마다 문이 닫혀있어서 오늘에야 뵙게 되었네요."

"아이고, 그랬어요? 하필 우리가 다 나갔을 때 왔다 갔구먼. 언젠가 우리 집 얘기가 인터넷에 실렸는데, 그 기자가 두 번이나 왔다가 문이 굳게 닫혀 있어서 돌아갔다고 하더라고요."

"어머! 그 기사 제가 쓴 건데요?"

"으잉? 그래? 무슨 신문인데?"

"네. <오마이뉴스>에요. 아까 어르신께는 명함을 드렸는데…."

"어. 맞아 <오마이뉴스>였어. 하하하! 이 집에서 왔다 갔었구만?"

"네. 맞아요. 그때 왔다가 요 앞집 '북애고택'만 취재하고 갔었어요. 두 번이나 왔는데도 여긴 문이 잠겨 있었거든요."

이 댁 어르신들도, 또 우리도 매우 놀랐어요.

"아니 그런데 사모님, 인터넷도 하세요?"

"아이고 그럼, 난 컴퓨터를 배워서 하는데 이 어른은 당신이 혼자 알아서 척척 하신다니까. 요즘은 내가 거의 양보하고 있지만…."

쌍암고가를 지키는 두 어르신의 열정이 매우 놀라웠어요. 이 댁 맏집 어르신인 최열씨는 일흔넷, 안주인인 강계희씨는 일흔이세요. 그런데도 손수 깨우쳐서 컴퓨터를 다루시고, 인터넷도 하신다고 하네요. 또 그렇게 인터넷에서 글을 보다가 내가 쓴 기사도 읽었다고 하니 놀랄 수밖에요.

우리는 이것도 인연이라고 하며 한바탕 크게 웃었답니다. 그 덕분에 인터뷰도 아주 재미있게 할 수 있었지요. 어르신한테 이것저것 집안 내력도 들으면서 처음에 낯설고 뻘쭘하던 분위기도 많이 누그러졌답니다.

▲최열(74) 어르신조상 대대로 물려받은 교지나 교첩들을 따로 갈무리한 문집을 보여주시면서 이것저것 자세하게 일러주셨어요. ⓒ 손현희

"그 옛날에 최 광光자 익翊자 어르신이 아들한테 지어준 집이라고 하던 대요. 그러면 우리 어르신한테는 몇 대조가 되시는 건가요?"

"나한테는 10대조 할아버지시지."

"본디 이 집 이름이 '해평최상학씨가옥'이라고 했다고 하는데, 최상학씨는 누구인가요?"

"우리 아버님이시고. 작년에 이 집 이름이 바뀌었어. '구미쌍암고가'로."

이 쌍암고가는 지난날에 이 집 앞에 큰 바위가 두 개가 있었다고 해요. 그래서 옛날부터도 '쌍암고택'이라고 일컬었다고 합니다.

"옛날에 10대조 할아버지 후손들이 살던 집이 이 인근에 아홉 집이나 있었지. 우리처럼 이런 집들이 많이 있었단 말이야. 그런데 일제 때, '기미'를 하는 바람에 요 앞집(북애고택)하고 우리 집만 남은 거야."

"네? 기미라고요?"

"그렇지. '기미'라고 옛날에 나락을 가지고 하는 주식 같은 거였어. 그때 나락 시세로 지금 주식처럼 사고팔고 하는 거였어. 일제 때 한 십오 년 동안 이 '기미'를 많이 했는데, 주로 상주, 성주, 선산, 칠곡 이런 데서 많이 했지. 그 바람에 다른 집들은 거의 몰락했고 이제 두 집밖에 안 남은 거여."

난 생전 처음 듣는 얘기였어요. 나중에 이 '기미'를 자세히 알아봤더니, 일제강점기 때에 '기미시장'이 있었는데, 오늘날 증권처럼 나락 시세에 맞춰 현물은 없이 약속으로만 사고파는 거였어요. 그 옛날 권세를 누리던 양반가에서도 그것 때문에 집안이 기울어졌다니 놀랄만한 일이었어요.

한번은 7~8년 앞서 이 댁에 강도가 든 적이 있었대요. 그때도 두 어르신 밖에 없었는데, 손을 뒤로 묶어놓고 칼로 위협하면서 '고택'에 있을 만한 옛 문서, 교지, 교첩, 골동품 따위를 3억원 남짓이나 될 만큼 훔쳐갔대요. 모두 조상 대대로 물려받은 것들이라고 해요.

이때 3개 중앙 방송국과 언론에서도 크게 보도를 했다고 하는데, 다행히 한 달 뒤에 강도도 잡고 잃어버린 물건들도 모두 되찾았다고 해요. 그때만 해도 집안에서 늘 쓰던 물건이라서 그 것들이 그만큼 값어치 있는 것인 줄 몰랐다고 하네요.

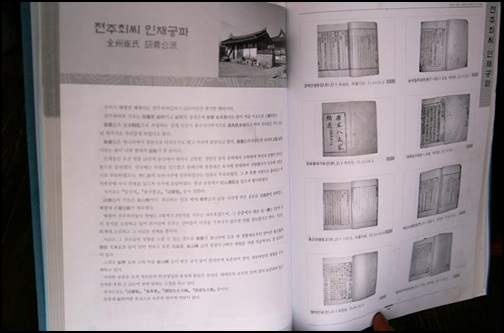

그 뒤로는 안동에 있는 '국학진흥원'에 따로 보관해두고 사진을 찍어 문집으로 만들어서 가지고 있다고 하시면서 우리한테도 보여주셨어요. 또, 얼마 앞서 바로 앞집 '북애고택'에도 도둑이 들어서 옛 문서들을 모조리 훔쳐갔다는 얘기도 들었어요.

조상이 물려준 것들을 대대로 지키면서 사는 것도 매우 힘든 일인데, 이렇게 험한 일까지 겪으셨다니 참 놀라웠어요.

▲전주최씨 인재공파 문집7~8년 앞서 강도를 맞고난 뒤에 대대로 물려받은 옛문서, 교지, 교첩 따위를 '안동국학진흥원'에 따로 보관하고 이렇게 사진을 찍어 문집으로 만들어서 보관하고 있어요. ⓒ 손현희

나도 가끔은 아파트에서 살고 싶어!

최열 어르신은 '전주 최씨 인재공파'의 맏집 어르신이었어요. 위로 형님이 계셨는데, 군대에서 전사하시고 둘째였던 어르신이 맏집의 어르신이 된 거예요. 이 댁에서는 위로 4대까지 제사를 모시는데, 4대에 걸친 할아버지, 할머니 8분의 기일과 설날, 추석, 한식, 묘사, 이렇게 한 해에 적어도 열댓 번씩 제사를 모신다고 해요.

어르신도 어르신이지만, 맏집의 맏며느리로 한평생을 지내오신 사모님이 조상들이 물려준 이 집을 지키면서 살아온 날들이 얼마나 힘들고 어려운 일이었을까? 싶었어요.

▲맏집 안주인 강계희(70)씨맏집 큰 살림을 혼자 한평생 해오셨어요. 가끔 나도 아파트에 살고싶다! 고 말씀하시던 모습이 떠오르네요. 하지만, 늘 이 큰 살림을 꾸리는 걸 마땅히 해야할 본분이라고 여기면서 지켜오신답니다. ⓒ 손현희

"그 많은 제사를 사모님이 손수 준비하고 모셨겠네요?"

"그럼. 때때마다 집안 손님들이 모두 모이면 시끌벅적하지. 이 댁이 8형제인데 자손들까지 모두 합하면 40~50명쯤 되니까, 제사도 모시고 손님 대접도 해야 하고 할 일이 많지."

"그동안 힘들지 않으셨어요? 제사도 그렇고 이렇게 옛집을 지키면서 한평생 사는 것도 쉬운 일이 아니잖아요."

"힘들어도 어떡해. 내가 할 일인데, 하긴 나도 가끔은 이런 집 말고 아파트에서 살아봤으면! 할 때도 있었지. 옛날에는 세간 욕심도 많았는데 지금은 아니야. 이제 늙으니까 하나하나 정리를 해야 한단 생각이 들어."

"한 가지 궁금한 게 있는 대요. 만약에 나중에 두 분이 가시고 나면, 이 집은 어떻게 되나요?"

"우리 큰아들이 살아야지."

"아, 그래요?"

"그럼, 다행히도 우리 아들이 올해에 마흔일곱인데 아들도, 또 며느리도 여기 들어와서 살겠다고 하네."

"참 고마운 일이네요. 젊은 분들이 편한 것 마다하고 여기 와서 살겠다고 하니까요."

▲맏집 장독대집안에 제사만 해도 한 해에 열댓 번씩 지내는 쌍암고가 장독대에는 항아리들이 매우 많았어요. ⓒ 손현희

▲맷돌안채 마당에는 오래된 맷돌이 여럿 있었어요. 모두 조상들의 손때가 묻어있는 것들이지요. 이처럼 오랜 세월 동안 대대로 이 집을 지켜오면서 손때가 묻어있고 따듯함이 배어있는 물건들이에요. ⓒ 손현희

어르신들이 워낙 나이가 많은데다가 대를 이어 옛집을 지키면서 살아왔는데, 이렇게 손때 묻혀가며 사람 사는 따듯함이 배어나는 이 집이 두 분 어르신 대에서 끊기면 어쩌나 하고 생각했던 건 내 쓸데없는 군걱정일 뿐이었어요. 본디 집은 사람이 살면서 온기를 내뿜어야 한다고 하잖아요. 사람이 살지 않는 빈집은 금방 허물어지니까요.

편하고 좋은 것만 좇아 살아가는 사람이 많은 요즘, 옛것을 지키고 가꾸려는 이들이 드문 게 사실이에요. 그러나 조상이 물려준 이 집에서 한평생 살면서도 힘든 줄도 모르고, 마땅한 본분이려니 하고 여기며 살아가는 두 어르신이 무척 우러러보였답니다. 또 이 다음에 이 댁 큰 아드님도 부모님 뜻을 받들어 여기 와서 살겠다고 하니 얼마나 대견스럽고 자랑스러운 일인지 몰라요.

그러면 안 되잖아!

쌍암고가에서 머물면서 이 멋진 집을 더욱 잘 보존하려면 많은 이들이 즐겨 찾아오고, 우리 전통양식이나 예절을 몸소 배우면 좋겠다는 생각이 들었어요. 그렇지 않아도 지난 2002년 월드컵 때에 시에서 한 가지 제안을 한 적이 있다고 하는데, 이 댁 사랑채에 외국인 손님을 유치하면 어떻겠냐고 했대요. 마음 같아서는 그렇게 하고 싶었지만, 나이 드신 두 어르신들이 손수 대접하고 수발을 들기엔 너무 힘든 일이라 못하셨대요.

중문간채 곁에 고기를 구워 먹을 수 있는 '바비큐 통'이 있었는데, 가끔 손님이 오시면 마당에서 고기도 구워 먹으면서 하룻밤 묵어가도록 하기도 한답니다. 어쨌거나 이 아름다운 옛집이 많은 이들한테 사랑받고 즐겨 찾는 곳이 되면 좋겠어요.

끝으로 이 댁 안주인께서 여기를 찾아오는 손님한테 꼭 부탁하고 싶은 말이 있대요. 이 말은 우리도 참 오랫동안 가슴에 남아요.

"구경을 가서 그 집에 사람이 있으면 그게 누가 됐건 인사를 해야지…. 우리 두 늙은이가 여기 살고 있지만 언제라도 찾아오면 먼저 인사를 잘하면 좋겠어. 어떤 때는 아이들을 데리고 부모가 함께 와서는 사람을 보고도 인사 한 마디 없을 때가 있거든. 그러면 나도 내다보기도 뭣하고 서로 뻘쭘할 때가 있다니까? 그러면 안 되잖아!"

사람들이 구경을 왔을 때, 사람이 없다면 모를까 집안에 누군가 있으면 그게 집임자이든 아니든 아는 체를 해야 옳다는 얘기였어요. 생각하니 참 옳은 말이에요. 길에서도 사람을 만나면 인사하는 게 마땅한 일인데도 하물며 남의 집에 들어오면서 그러면 안 되지요.

두 어르신과 헤어져 나오는데, 지팡이를 짚고 대문간까지 나와서 배웅해주던 바깥 어르신 얼굴이 자꾸만 떠오르네요. 나중에 또 놀러 오라고 하면서 그만 들어가시라고 해도 끝까지 서 계셨어요. 우리 모습이 뵈지 않을 때까지…….

▲강아지이 댁에서 우리를 가장 먼저 반겨준 멍이에요. 멍이는 새끼를 두 마리 낳았는데, 세 마리 모두 사람을 무척 따르더군요. 참 귀엽지요? ⓒ 손현희

|