▲원래는 문구점이었다. 문구점 간판을 그대로 살린채 간판을 꾸민 모습이 멋스럽다. ⓒ 안소민

어디서 봤더라. 처음 그 집앞을 지날 때 어디선가 많이 본 것 같다는 느낌을 받았다. 마치, 요즘 흔히 볼 수 있는 길가의 코스모스와 같은 느낌이었다.

한적한 경기전 돌담길 한켠에 따스한 햇살을 받으며 나지막히 있는 '상덕 커리(Curry)'. 문앞에 서면 '밥 한그릇의 행복, 물 한그릇의 기쁨'이라고 씌여있는 소박한 엽서가 먼저 손님을 맞이한다. 문을 열고 들어서면 카레 향기와 정갈하고 청아한 바로크 음악이 실내를 가득 메우고 있다.

게다가 여기가 어딘가. 비빔밥, 한정식 등 전주 대표선수(?)들이 즐비한 전주 한옥마을이다. 여기에 왠 카레점인가 싶었다. 분식점도 아니고 오직 '카레' 하나에 승부를 걸었다. 몇 주 전까지만 해도 셔터가 내려져 있었는데 3주전 이곳에 이름만큼이나 소박하고 따스한 향기 솔솔 풍기는 카레점이 들어섰다. '상덕 커리'의 속 이야기가 듣고 싶어졌다.

다음은 ‘상덕 커리’의 안주인 유승아씨와의 일문일답. 현재, 친구 양유경씨와 유승아씨 둘이서 꾸려나가고 있다.

▲카레만큼이나 경기전을 사랑한다는 유승아씨. 양유경씨와 함께 6년전의 약속을 지켰다. ⓒ 안소민

안(안소민) "이곳(경기전 후문쪽 돌담길)에 카레가게가 있다니 참 의외예요. 어떻게 카레가게를 열 생각을 했나요?"

유(유승아) "사실 카레 가게는 몇 년전부터 구상하고 있던 것이었어요. 그런데 마침 여기에 좋은 자리가 났어요. 제가 이 길을 참 좋아하거든요. 여기에서 카레를 만들어 팔면 좋겠다는 생각을 했거든요."

안 "솔직히 이곳이 목이 좋은 건 아니잖아요. 그렇죠?"

유 "(웃음) 그렇긴 하죠. 돈 벌려고 작정하면 이곳에 카레가게는 좀."

안 "많고 많은 메뉴 중 왜 하필 카레예요? 뭔가 특별한 사연이 있을 것 같은데요."

유 "첫 번째 이유는 우리 둘다 카레를 무척이나 좋아한다는 것이구요. 그리고 또 하나의 계기가 있었다면 2002년 유경씨랑 함께 간 일본 삿포로 여행이었죠. 그때 한 카레 전문점에서 카레를 먹었는데 그 맛을 잊을 수 없었죠. 오직 카레만을 파는 곳이었데 손님의 입맛과 취향에 따라 골라 즐길 수 있도록 굉장히 다양한 종류를 팔았어요. 그때 우스갯소리로 우리도 나중에 이런 카레가게 하나 내자, 얘기했죠."

비빔밥의 본고장에 '카레'를 들이대다안 "그 맛이 어땠는데요?"

유 "굉장히 부드럽고 풍부하고, 하여간 우리가 보통 먹는 음식점의 카레와는 좀 다른 맛이었죠. 우리는 보통 비슷비슷한 인스턴트 카레 분말을 쓰잖아요. 좀 다른 맛을 내고 싶었죠."

안 "'상덕커리'의 특징은 고기가 없는 '채소카레'라던데요. 웰빙카레 그런건가요?"

유 "특별히 웰빙의 의미는 아니구요 저희 둘다 채식주의자라서요."

안 "카레를 만들 때 육수가 꽤 비중을 차지하잖아요. 그럼 어떻게 맛을 내죠? 특별한 비법이 있나요?"

유 "비법까지는 아니구요. 채소에서 우러나오는 국물로도 충분히 담백하고 깔끔한 맛을 즐길 수가 있어요."

안 "카레에 들어가는 채소 종류는 특별한 것이 있나요?"

유 "크게 다를 건 없어요. 저희는 대신 아몬드나 잣, 호두와 같은 견과류와 감자, 고구마를 많이 넣어요."

꼬치꼬치 묻다보니 이 '상덕 카레'의 비밀을 너무 누설하는 것은 아닌가 싶어 조심스레 괜찮겠냐고 물어봤더니 유씨는 스스럼없이 '괜찮다'고 말했다.

고기대신 견과류, 곡물류로 맛을 내"사실 저희는 비법이랄게 없어요. 저희 둘다 전문요리사도 아니고, 꾸준히 요리공부를 한 사람도 아니에요. 저희가 알고 있는 레시피는 대부분 다른 분들이 아는 것들이에요. '카레하나만큼은 자신있다'고 말하는 건 좀 너무 교만하고요. 저희가 다른 사람보다 아주 조금 더 잘하는 것을 다른 사람들과 나누고 싶다 그 정도?"

▲음식이 나오기를 기다리는 동안 읽을 수 있는 책과 퍼즐들. ⓒ 안소민

▲서로 이마를 맞대고 도란도란 이야기를 나누며 한끼의 식사를 즐기고 싶은 곳. ⓒ 안소민

안 "얼마나 연구했어요? 이 맛을 내기 위해서."

유 "특별히 배우거나 그러지는 않구요 그냥 집에서 늘 먹던 식으로 만들어요. 다만 둘이서 함께 요리를 하니까 레시피는 통일해야겠다 싶어서 주방에 써놓고 요리할 때 참고하죠. 그냥 집에서 먹는 요리다 생각해주시면 될 것 같아요. 언니가 해준 카레, 딸이 해준 카레, 그렇게 소박한 맛으로 기억되면 좋죠."

안 "다른 메뉴를 추가하실 생각은 없나요?"

유 "전혀요. 저희는 전문요리사가 아니기 때문에 다른 요리를 만들기에는 너무 벅차요.(웃음) 그리고 보시다시피 장소가 아담해서요. 많은 손님을 수용할 수도 없어요. 그냥 카레만 맛있게 만들고 싶어요."

안 "카레만 나오는 게 아니던데요. 카레에다 빵, 그리고 요구르트가 함께 나오네요."

유 "네. 카레만 하면 좀 밋밋할 것 같아서 저희가 직접 구운 빵과 요거트를 함께 내고 있어요. 카레가 인도음식이다 보니 인도의 문화를 조금이나마 맛볼 수 있는 게 뭐가 있을까 궁리했어요. 인도의 랏씨(인도식 요구르트)와 난(인도의 대표적인 빵)에 모티브를 따서 저희식으로 만들었죠. 물론 흉내만 낸 정도에 불과하지만요."

하루에 딱 50그릇만 판다안 "일하면서 언제 기분이 가장 좋아요?"

유 "매상에 크게 연연하지 않기 때문에(웃음) 늘 즐겁죠. 그런데 손님이 가신 뒤 빈그릇을 볼 때 가장 기뻐요. 보람되고 감사해요."

▲주방선반위에 놓인 책, 깔금한 주방이 인상적이다. 하루에 50그릇이상은 팔지 않는다는 마음으로 정성껏 준비한다. 오른쪽 메모는 양씨와 유씨의 당번스케쥴이다. . ⓒ 안소민

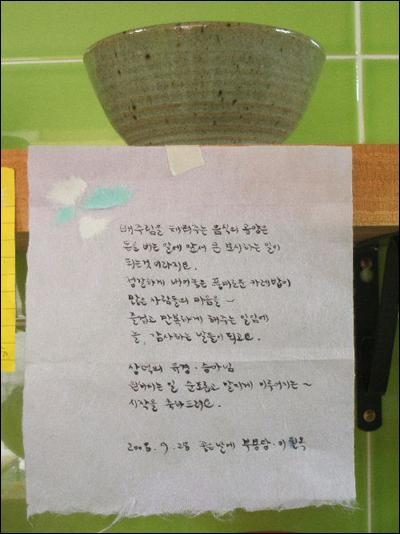

▲주방 선반에 있는 글귀. 지인이 선물해주었다고 한다. ⓒ 안소민

안 "아무리 즐기면서 하는 것이라지만 매상을 생각 안 할 수 없죠. 어떤가요?"

유 "처음엔 걱정을 많이 했어요. 여기서 누가 카레를 먹을까 싶었죠. 그런데 의외로 많은 분들이 오세요. 전주에 카레만 파는 가게가 없거든요. 카레만 파는 이 가게가 굉장히 인상깊었나봐요."

안 "장소가 아담해서 단체손님은 힘들 것 같아요."

유 "네. 장소도 장소지만 아침에 준비해놓은 재료만큼 딱 그만큼만 팔거든요. 그리고 많은 양을 한꺼번에 만들다보면 아무래도 산만해지고 정성이 덜 가게 되더라구요. 물론 저희가 아직 숙달되지 않아서 그럴 수도 있겠지만요."

안 "몇 그릇 정도 만드나요?"

유 "점심과 저녁 두시간씩 총 네 시간 동안 40그릇 정도 파나봐요. 저희는 처음 시작할 때 하루에 50그릇 팔면 그날 장사는 접자고 다짐했거든요."

안 "하루 일과는 어때요? 굉장히 한적하고 여유있어 보여요."

유 "아침에 오면 청소하고 그날 판매할 카레를 준비하죠. 식사시간 외에는 책을 읽거나 차를 마시면서 각자 할 일을 해요."

안 "두 분 식사는 뭘 드시나요? 설마 카레?"

유 "카레를 좋아하니까 카레를 먹죠. 당연히(웃음)"

안 "인테리어가 깔끔하고 단아해요. 직접 하셨나요?"

유 "네. 저와 유경씨가 했어요. 제가 도자기를 만들 줄 아는데 저희 조카들이랑 함께 만든 타일등을 함께 붙여봤어요."

안 "인테리어 소품도 소품이지만 창가에 펼쳐지는 햇살, 경기전 돌담길 이게 한몫하는데요."

유 "저희 가게의 자랑거리죠. 저는 가끔 저희 카레맛보다는 이 분위기, 이 장소를 더 많이 기억해주었으면 좋겠어요."

최근 음식점의 위생상태를 고발한 시사프로 때문에 사람들이 '사먹는 밥' 때문에 고민을 많이 하게 되었다. 먹긴 먹지만 한편으로는 께름칙하다. 사먹는 밥뿐만이 아니다. 먹을거리의 총체적인 위기다. 먹을거리를 신뢰할 수 없다. 아니 그 이전에 신뢰할 수 없는 것은 먹을거리가 아닌 '사람'이다. 그러나 상덕 커리 안주인들이라면 믿을 수 있겠다. 마음을 맡긴채 음식을 입으로 넣어도 될 듯싶다.

밥상위의 덕, 우리가 진정 원하는 것안: "상호가 무슨 뜻이에요? 상덕 커리. 굉장히 궁금해요."

유 "많은 분들이 궁금해하세요. 저희는 최대한 촌스럽고 소박한 이름으로 짓고 싶었어요. 궁리하다가 밥상(床)위의 덕(德). 그래서 상덕 커리예요. 사람들은 대부분 우리 둘중 누가 상덕이냐고 물어봐요. (웃음)"

안 "밥상위의 덕이 뭘까요?"

유 "글쎄요, 만드는 사람은 정성을 다해 만들고 먹는 사람은 깨끗이 비우는 것 아닐까요? 저희도 사실 고민중이에요."

▲창가에서 감상하는 경기전 돌담길의 가을 정취는 상덕 커리를 또 찾게 만든다. 상덕커리 주인장은 이 곳을 찾은 사람들이 경기전의 이 분위기를 기억하기를 바란다고 한다. ⓒ 안소민

가게를 나오면서 마침내 생각해냈다. 이 가게, 어디서 많이 본 것 같다는 그 기시감은 바로 영화 <카모메식당>에서 나온 것이었다. 유승아씨는 손님을 기다리며 하루종일 그릇을 닦고 청소를 하는 영화 속의 사치에를 무척이나 닮아 있었다. '상덕 커리'의 분위기가 궁금하다면 영화 <카모메식당>을 보시길.