▲골목동네 한켠 개나리에 노란 꽃망울이 터질랑 말랑입니다. 다음주쯤 되면 온 동네에 개나리며 진달래며 이팝나무며 수수꽃다리며 가득가득 피어나겠습니다. ⓒ 최종규

봄골목을 걷습니다. 봄볕이 내리쬐는 골목을 걷습니다. 천천히 걷습니다. 천천히 다가온 봄과 같이, 빠르지 않은 걸음으로 골목을 걷습니다.

천천히 거니는 골목에서는 봄기운이 가득 서리는 골목을 듬뿍 느낄 수 있습니다. 저한테 자가용이 있어 봄볕 느낄 내장산이든 가야산이든 한라산이든 찾아갈 수 있다면, 드넓은 자연에서 봄을 받아들였겠지요. 그러나 저한테는 자가용이 없습니다. 더구나 하루 내내 돌보고 건사해야 할 아이가 있고 식구가 있습니다. 고작 동네 골목을 한 바퀴 돌면서 봄볕을 쬘 뿐입니다.

그러나 고작 동네 한 바퀴 돈다고 하는 골목마실인 까닭에, 골목골목 구석구석 골골샅샅 스며드는 햇볕을 두루 느낍니다. 자연은 누구한테나 똑같은 자연이라더니, 봄볕은 높은 집에든 낮은 집에든 부잣집에든 가난한 집에든 골고루 내리쬐고 있습니다.

몇 억짜리 아파트 드럼세탁기에서도 빨래는 보송보송 마를 터이나, 몇 평짜리 조그마한 골목집마다 동네 담벼락과 전봇대 사이에 줄을 이은 빨래줄에서도 해바라기하는 빨래는 보송보송 마릅니다.

얼마나 잘 마른 빨래인가 하고 살짝 건드려 봅니다. 제가 바라보고 사진으로 담는 골목빨래는, 제가 집에서 해서 널어 놓는 빨래하고 매한가지입니다. 우리 집 빨래도 해바라기 빨래요 이웃집 빨래도 해바라기 빨래입니다. 전기를 먹는 기계가 손품을 덜어 주는 빨래가 나쁘지 않습니다만, 전기를 안 쓰고 제 두 손으로 북북 비비고 짜고 털어 너는 빨래가 저한테는 한결 반갑고 기쁩니다.

▲빈 집터에 애써 일군 동네 텃밭에도 봄이 찾아옵니다. ⓒ 최종규

바람이 조용하고 햇볕이 따뜻한 봄날, 골목이웃은 볕 잘 드는 쪽에서 담벼락에 기대어 앉아 있습니다. 살짝 고개를 숙여 인사를 하면 얼굴 가득 웃음을 품은 인사를 보내 줍니다. 이와 같은 모습을 사진으로 담으면 더없이 곱고 따뜻하겠구나 싶지만, 그저 인사만 하고 눈으로만 담아 놓습니다.

▲골목밭에 송송 돋는 풀싹에서도, 볕 좋은 날 담요를 터는 동네 아주머니한테도 봄을 느낍니다. ⓒ 최종규

동네 쉼터에서 당신들이 손수 담근 술을 자시면서 한낮부터 얼근한 아저씨들이 길손을 부르며 한잔 하고 가랍니다. 이 좋은 봄날 해바라기 하는 자리에서 술잔도 부딪고 과일 한 점 나누어 먹으면 이대로 즐거운 삶이 아니냡니다.

▲인천 화수부두 샛골목에도, 공장에 둘러싸인 골목집 빨랫줄에도 봄은 찾아옵니다. ⓒ 최종규

서울과 가까이 잇닿은 탓에 모든 자원을 서울로 보내기만 할 뿐, 동네를 살찌우는 데에는 쓰지 못한 인천입니다. 공해덩어리 공장은 모조리 인천에 있고, 돈을 버는 회사는 온통 서울에 있습니다. 머리 좀 쓴다는 젊은이는 고등학교를 마치기 무섭게 서울에 있는 대학교로 보내는데, 서울에 한 번 몸을 담그면 그예 고향을 등지고 두 번 다시 돌아오지 않습니다. 어쩌다가 옛동무 만나러 술 마시는 자리 아니면 돌아올 일이 없습니다.

참 얄딱구리한 도시 인천은 사람 삶터보다도 공장터가 훨씬 넓습니다. 사람들 살림집 둘레에 공장이 있는 곳이 아니라, 공장터에 사람들 살림터가 오그라져 있습니다. 싼 일삯으로 공장 노동자가 되고, 허름한 물건으로 허름하게 살아가는 사람들 보금자리가 인천입니다.

그렇지만 이러한 인천은 개발 소외 지역이었다고는 하더라도, 오래된 골목동네 자취를 드넓게 남겨 놓고 있습니다. 오래된 골목동네 자취를 한두 해가 아닌 쉰 해, 예순 해, 일흔 해, 여든 해 길디길게 이어오면서 서로서로 가난한 대로 어깨동무를 하는 문화를 조용히 일구었습니다. 개발로 무너지고 허물린 집자리가 있으면 하나둘 돌을 고르고 흙을 퍼 오며 조촐한 텃밭으로 가꿉니다. 텃밭 일굴 마땅한 자리가 없으면 꽃그릇을 마련하여 앙증맞은 꽃을 피워 냅니다.

▲인천 옛 도심지는 온통 공장에 둘러싸여 있습니다. 그러나 공장에 둘러싸인 동네마다 우뚝 솟은 나무들이 어김없이 있고, 가난한 골목사람들은 동네를 예쁘고 조촐하게 가꾸어 줍니다. ⓒ 최종규

모르는 노릇이지만, 인천이라는 데가 개발 특혜를 많이 받는 곳이었다 한다면, 겉보기로만 으리으리할 뿐 속알맹이가 푸근하거나 너른 곳이 될 수는 없지 않았으랴 싶습니다. 좋게좋게 풀이하는 인천 삶터가 아니라, 있는 그대로 바라보았을 때에 사람들은 누구나 좋이좋이 살을 부비면서 웃음과 눈물 함께 나누지 않느냐 싶어요. 못난이는 못난이대로 흐뭇하다고, 못난이들이 남아서 복닥이는 인천은 못난이뿐 아니라 잘난이까지 섞여도 흐뭇한 낮은자리 조촐한 골목동네입니다.

▲골목에 내건 빨래 한 점, 골목을 달음박질하며 노는 아이들, 그리고 아직은 비어 있는 듯한 꽃그릇과 자전거 모두 봄기운을 쬡니다. ⓒ 최종규

동네마실을 하며 사진을 찍다 보면, 동네이웃이 묻습니다. 사진 왜 찍느냐고. 뭘 그렇게 찍느냐고. 무뚝뚝한 얼굴로, 때로는 좀 무서운 얼굴로 묻기 때문에 바싹 움츠러들면서, 이 집이 예뻐요, 이 담벼락에 깃든 빛깔이 고와요 하고 말씀드립니다. 그러면 아저씨이든 할머니이든 아줌마이든 할아버지이든 피식 웃습니다.

"그래요? 수고하셔요."하는 아주머니가 있고, "응, 그런데 이 꽃이 더 예쁘지 않은가?"하는 할머니가 있으며, "아유, 다 무너져 가는 동네가 뭐가 예쁘다고." 하다가는 "그래도 이 동네가 조용하고, 없는 사람들이 살기에는 좋은 동네이지."하는 할아버지가 있습니다. "그러믄요, 그러니까 저도 요 옆동네에 살면서 이렇게 사진 찍으러 다녀요."

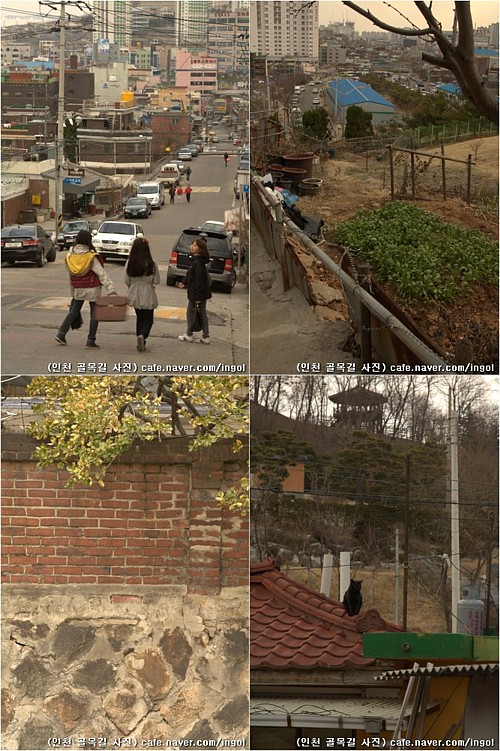

▲재잘거리는 아이들한테서도 느끼고, 벌써 잘 자라는 골목집 텃밭 푸성귀를 보면서도 느끼며, 네 철 푸른 나무와 골목고양이한테서도 느끼는 봄입니다. ⓒ 최종규

골목동네에서 태어나 살았으면서도 내 보금자리가 골목동네인 줄을 미처 깨닫지 못하고 살았습니다. 그래서 저 또한 인천이라는 고향을 멀리한 채 열 해 남짓 다른 동네를 떠돌거나 헤매고 다녔습니다. 고향으로 돌아온 뒤에 하루이틀 천천히 인천 골목동네를 쏘다니면서 내가 발디딘 이곳이 어떠한 곳인지 가만히 되새겼고, 이러는 동안 동네에서 만나는 고양이들이 길고양이도 도둑고양이도 아닌 골목고양이임을 깨닫습니다.

▲골목밭에서 뛰어노는 아이들도, 아이를 보는 동네 할머니들도 봄볕을 따뜻하게 쬡니다. ⓒ 최종규

살갗으로 부대끼지 않으면서 알 길은 없겠지요. 책만 읽으며 머리로 깨달을 수는 없는 노릇일 테지요.

함께 숨을 쉬고 나란히 땀을 흘리며 서로서로 손을 맞잡는 삶을 이루어 갈 때에 비로소 사랑과 믿음을 꽃피울 수 있겠지요.

▲추운 겨울을 견디어 낸 골목동네를 휘휘 돌면서, 내 이웃들이 어떻게 살아가고 있는가를 살피고, 나와 내 이웃 모두 따스한 마음을 고이 이어갈 수 있기를 비손합니다. ⓒ 최종규

따뜻한 봄날 햇볕이 좋습니다. 따스한 봄기운 볕살이 좋습니다. 이 봄날 햇볕에 빨래를 말리고, 아이와 바람을 쐬며, 내 온몸에 고운 기운을 불어넣고 싶습니다. 겨우내 추위에 떨면서 지내던 몸을 펴고, 으라차차 기지개를 켜면서, 나 스스로 한결 따사롭고 넉넉한 사람으로 새롭게 태어나자고 다짐합니다.

좋은 사람, 좋은 숨결, 좋은 이야기란 언제나 우리 동네 골목 귀퉁이에 서려 있습니다.

제아무리 공기가 나쁘고 날씨가 뒤숭숭하다 하여도 따사로운 봄이 새롭게 찾아왔습니다.

덧붙이는 글 | - 글쓴이 누리집이 있습니다.

[우리 말과 헌책방 이야기] http://cafe.naver.com/hbooks

[인천 골목길 사진 찍기] http://cafe.naver.com/ingol

- 글쓴이는 다음과 같은 책을 써냈습니다.

<생각하는 글쓰기>(호미,2009)

<책 홀림길에서>(텍스트,2009)

<자전거와 함께 살기>(달팽이,2009)

<헌책방에서 보낸 1년>(그물코,2006)

<모든 책은 헌책이다>(그물코,2004)

<우리 말과 헌책방 (1)∼(8)>(그물코,2007∼2009)