▲ 와레고 하이웨이를 달리다길을 기억하는 나만의 방법. 요동하는 심장 안에 느낌을 담으면 오래 남는 화석이 된다. 둘라카 어귀의 와레고 하이웨이에서 전력질주를 하다. ⓒ 오창학

멀건(Murgon) 카라반 파크를 떠난 건 아침 5시. 거위털 침낭도 무색하게 했던 간밤의 한기를 털기 위해 히터를 틀고 여명 속을 달린다. 내일 저녁 도착할 것으로 예상하는 버즈빌(Birdsville)까지는 1500Km. 지금부터 이틀은 길 위의 시간이 될 것이다. 길에서 만나는 일출과 일몰의 경험을 최 감독과 경숙에게 안겨줄 수 있어 기쁘다.

먼 길을 가야 하기에 새벽부터 바빴지만 꼭 그래야 했다기보다는 그러고 싶었다. 신호와 굴곡을 배제한 탁 트인 대륙길을 운전하는 느낌은 항해에 가깝다. 마을이라는 항구가 나오면 서고 그렇지 않으면 달리는, 수평선처럼 지평선을 접하며 순풍에 돛을 맡기는 기분 좋은 항해. 선원 넷을 태운 우리의 배는 떠오르는 태양을 등에 받으며 서쪽을 향해 달리고 있다.

한 시간 동안 직진..."내비게이션이 필요 없는 나라"

▲길 위의 일출길에서 일출과 일몰을 맞게 되는 대륙운전의 경험 ⓒ 오창학

"132Km 직진 후 우회전."오늘은 650여 Km 떨어진 찰빌(Charleville)까지 가기로 하고 내비게이션을 지정해 놓았는데 안내랍시고 나온 소리에 모두가 웃었다. 앞으로 1시간 넘게는 앞만 보고 가면 된다니.

"이 나라는 내비게이션이 할 일이 없는 나라여." 최 감독이 기가 막힌다는 듯 말했다. 우리 나라에서는 고속도로에서나 들을 법한 안내를 아웃백에선 아무 때나 듣게 된다. 그나마도 멀건에서 서남쪽 간선도로를 탔기에 어딘가에서 방향을 잡아야 한다는 안내가 나온 것이지, 직선으로 이어질 이후의 도로는 안내가 필요 없을 것이다.

사실 내비게이션에 목적지를 지정해 놓은 것도 길 안내보다는 가야할 거리가 얼마나 남았는지를 손쉽게 확인하고 싶어서였다. 오랜 직진 주행에 내비게이션이 침묵하기가 미안했던지 20Km마다 한 번씩 '직진'이라는 소리만을 반복한다.

오전 8시 30분, 목장 옆 풀밭 위에서 최 감독표 샌드위치로 아침식사를 하고 다시 달렸다. 과일 멜론의 수도라 불리는 친칠라(Chinchilla)부터는 브리즈번과 아웃백을 잇는 와레고(Warrego) 고속도로다.

지도에 고속도로(Highway)라 되어 있어 그런 줄 알 뿐이지 어디 나들목이 있는 것도 아니고 지금까지의 왕복 이차선 도로와 외형이 달라지는 것도 아니다. 다만 '아웃백으로 가는 통로 A2(Gateway to the outback)'라는 표지에 뭉클한 감회가 인다. 호주로 날아온 지 열흘이 넘어서야 진입하게 되는 아웃백이다.

▲와레고 하이웨이브리즈번에서 아웃백을 잇는 통로 와레고 하이웨이. 아웃백의 도로들은 '하이웨이'가 붙느냐 아니냐는 그다지 큰 의미가 없다. 어차피 왕복 2차선 직선이라는 외형적 조건은 유사하다. ⓒ 오창학

마일즈(Miles)의 아이지에이(IGA)에서 과일과 햄, 치즈 등 간단한 장을 보고 관광용으로 조성한 '역사 마을'(Historic Village)은 밖에서만 훑었다. 탐험가 루드비히 라이히하르트(Ludwig Leichhart)가 1884년에 세웠다는 이 마을에는 병원이나 카페, 은행, 우체국, 빵집을 포함한 20여 개의 역사적 건물이 남아 있어서 아웃백 마을의 정취를 느끼게 해준다.

마일즈 이후의 와레고 고속도로는 더욱 직선 형태를 띤다. 아침만 해도 "워매 워매 가도 가도 직선도로여야~"를 연발하던 최 감독이 이젠 잠잠하다. 계속 직선도로인데 하루 종일 감탄할 수는 없는 노릇이니까. 그러나 탄사를 발하지 않는다 하여 감정이 죽은 것은 아니다.

지평선 끝으로 아지랑이처럼 흐려지는 길의 소실점을 응시하며 운전하다보면 시원스레 코가 뚫린 비염환자의 기분을 만끽하게 된다. 한나절만 달리면 국토의 끝을 볼 수 있는 곳에서 살고 있는 내게 이런 직선의 길과 너른 벌판은 숨막히게 그리운 존재였다. 결국 그 지극한 그리움 때문에 이곳을 달리고 있는 것이기도 하다.

차로 달려서는 양이 차지 않아서였을까. 작은 마을 둘라카(Dulacca) 어귀에서 차를 세우고 내렸다. 그리고 앞뒤로 차가 보이지 않는 이 고요하고 광막한 직선의 공간을 맨발로 질주했다. 장소를 기억하는 나만의 방법으로 이번에도 이 길을 기억하고 싶었다.

숨이 턱에 닿도록 전력질주를 하고 나면 터질 듯 맥질하는 심장에 이 길의 감촉과 길을 둘러싼 공기를 오래 보관할 것 같은 느낌이 든다. 심방과 심실에 든 기억이 오래되면 마음 한 켠에 화석으로 남을 것 같은 그런 느낌. 아스팔트를 맨발로 달리고 나니 발이 따끔따끔하다. 심장뿐 아니라 발바닥에도 기억을 남겼다. 어쩌면 길도 내 발의 느낌을 기억할지 모를 일이다.

12명 인구의 작은 마을, 외롭지 않냐 물었더니

▲고단한 항해대륙의 직선길을 달리는 일은 주행이 아니라 항해에 가깝다. 마을이라는 항구가 나오면 서고 수평선 같은 지평선을 지향한다. 오랜만에 최 감독이 항해사가 되었다. 나머지 선원은 취침 중. ⓒ 오창학

다시 주행하던 중에 '45분만 가면 맥도널드가 있습니다.'라는 길가 광고판을 보고 또 한참을 웃었다. 역시, 우리네랑은 인식의 규모가 다르다. 450m도 아니고 시속 100Km로 45분을 더 가야하는 식당 광고를 벌써부터 하고 있다. 이런 곳이 아웃백이다. 지금껏 마주치지 못한 경찰도 이곳에선 '안심하십시오. 경찰은 당신으로부터 항상 10시간 안에 있습니다'라며 홍보하지 않을까.

그렇다고 함부로 규칙을 어기지는 말 일이다. 아웃백의 포장도로에서는 대개 시속 110Km나 100Km를 제한 속도로 지정하고 있는데 마을이 가까워지면 시속 80Km 그리고 이어 60Km로 속도가 제한된다. 마을을 관통할 땐 이렇게 속도를 줄여야 하는데 인적 없는 곳이라고 함부로 과속하다가 단속에 걸리는 경우가 왕왕 있단다.

오후 1시, '웰컴 투 로마'라는 간판이 눈에 들어온다. 로마(Roma)는 호주 석유와 가스 산업의 발상지로 '빅 리그 석유 가스 박물관'(Big Rig oil and gas museum)이 있는 곳이다. 또 1863년부터 운영되었다는, 퀸즐랜드에서 가장 오래된 와이너리 로마빌라(Romavilla)도 있다. 그러나 내일은 꼭 버즈빌에 도착하고 싶어 눈을 질끈 감았다. 새벽부터 8시간을 이동했지만 마을마다 차를 세운 탓에 예정한 거리의 반 정도 밖에 못 움직였으니 마음이 급하기도 하다.

▲무카딜라 호텔인구 12명의 무카딜라 마을의 랜드마크. 지나는 나그네를 세우는 마력이 있다. ⓒ 오창학

그러나 로마 지나 40Km나 갔을까. 머리를 땅에 박고 뿌리를 밖으로 내민 것 같은 바오밥 나무 두 그루가 정면을 장식하고 있는 무카딜라(Muckadilla) 호텔 앞에 차를 세웠다. 아웃백에서의 호텔은 숙소라기보다는 펍이자 식당으로 먼저 다가오기에 주린 배가 맹렬한 반응을 보였다.

마을이라기엔 민망한 몇 채 건물들이 주는 외로움과 그 건물들 끝에 자리잡은 무카딜라 호텔의 포엑스(퀸즐랜드주 대표 맥주) 간판이 주는 흥성거림이 묘하게 교차한다. 현지 사람은 '막카딜~라'라고 경쾌하게 발음하는 이 마을을 포엑스 간판과 바오밥나무가 아니었다면 존재조차 인식하지 못하고 그냥 지나칠 뻔했다.

▲무카딜라 호텔 내부아웃백에서도 '호텔'은 숙박시설의 용도와 함께 식당, 펍의 기능을 겸하는 나그네의 주요한 쉼터이고 마을의 사랑방 역할을 한다. ⓒ 오창학

실내 어딘가에 깊숙이 들어가 있는 주인장을 불러내어 맥주에 T본 스테이크, 샌드위치, 피쉬앤칩스까지 메뉴에 있는 굵직한 음식을 죄다 시켰다. 호주에 오면 호주 음식을 원없이 먹자했는데, 연일 계속되는 캠핑에 매식 기회를 잡지 못하다가 오늘 완전히 물 만났다. 식탁 가득한 음식 앞에서 다지는 먹고 죽자는 각오는 얼마나 행복한가. 비록 기대만큼 훌륭한 음식 솜씨는 아니더라도.

주인에게 이 마을 인구가 얼마나 되냐 물으니 12명이란다. 깜짝 놀라 다시 물으니 잘못 들었을까봐 "텐, 투!"라며 손가락을 편다. 아이들을 포함한 숫자란다. 10주 전 시드니에서 이곳으로 이주하였다는 주인 내외는 두 아들과 두 딸이 있다는데 현재는 딸 하나가 로마로 출퇴근하며 주인 내외와 살고 있다. 사진을 보여주며 자식들 이야기를 한바탕 해주시는데 이런 게 부모 마음이고 인류가 갖는 보편의 정서가 아닐까 생각했다.

브리즈번에서 서쪽으로 504Km 떨어진 곳, 가게를 가려면 40㎞를 가야하는 이 작은 마을에서 외롭지 않은지 물었다.

"지금은 이렇지만 저녁에 제법 손님이 모여요. 바빠서 그런 생각할 겨를이 없지."흰수염이 참 멋있는 주인아저씨가 밝게 대답했다. 그가 시드니에서 이 먼 곳까지 들어온 이유를 알지 못한다. 그리고 얼마나 오랫동안 무카딜라에 살게 될지도 알지 못한다. 그러나 인생의 한 부분이라면 이런 한적한 곳에 살아도 좋겠다는 생각을 했다.

▲아웃백의 오지 척도는 기름값?아웃백 내에서도 얼마나 오지인가를 결정하는 척도는 주유소의 기름값이 아닐까 싶다. 물류비 문제가 생기니 내륙 오지로 갈수록 가격이 오른다. ⓒ 오창학

몰벤(Morven)에서 기름을 넣는데 해안에서 1달러 22센트 하던 경유값이 1달러 36센트다. 아직은 그다지 비싼 편은 아니지만 물류비 때문에 내륙으로 갈수록 그 차이는 더욱 심해질 것이다. 어느 지역의 기름값은 그 땅이 얼마나 오지인가를 가늠하는 척도가 되기도 한다.

그러니까 내륙 깊숙이 들어왔다고는 하지만 겨우 15센트 비싼 만큼의 오지일 뿐이다. 99리터의 연료를 채우고 다시 길을 달렸다. 이제 해가 눈높이에서 마주 온다. 정서(正西)로 달려가고 있음을 실감한다. 따지고 보면 사막을 건너 퍼스에 닿을 때까지 늘 이런 형국일 것이다. 해가 등에서 떠서 얼굴을 비추며 가라앉는.

665Km를 달려오는 동안 사체를 세다 말았다

▲길에서 끊임없이 발견되는 캥거루의 사체들4000만 마리를 헤아리는 호주 캥거루의 최대 천적은 자동차이다. 야간에(심지어 주간에도) 도로로 뛰어드는 캥거루와 충돌하는 사고는 그들에게나 사람에게나 불행한 일이다. 야행성인 동물들이 활동하는 시간대의 운전은 각별한 주의가 필요하다. ⓒ 오창학

오후 7시. 어둠이 밀려오면서 숲이 스멀스멀 살아난다. 흡사 나이트 사파리에 나선 것처럼 캥거루들이 길에 나타난다. 낮 동안 이 많은 존재들은 다 어디에 있었던 것일까. 길을 건너려 기다리는 녀석, 건너는 녀석, 건너다 서는 녀석. 흡혈귀 영화의 주인공처럼 어둠과 함께 움직이는 존재들, 살아있는 숲의 정령들. 오늘 아침부터 현재까지 665Km를 달려오는 동안 159마리의 캥거루와 왈라비 사체를 세다 말았다. 길가에 누워있던 무수한 그들도 한밤 자동차와 충돌하기 전까진 저렇게 살아 움직이던 생명체였을 것이다.

호주의 캥거루 개체수는 호주 인구의 두 배에 달하는 4000만 마리로 집계되고 있다. 이렇다 할 포식자가 존재하지 않는 호주에서 자동차는 캥거루 최대의 적이 되었다. 무수한 수의 캥거루들이 도로에서 운명을 마치는데 교통사고가 나면 캥거루만 위험한 것은 아니다. 캥거루를 피하려다 차가 전복되기도 하고 부딪치는 순간에 캥거루가 튀어 올라 운전석을 덮쳐 위험할 수 있다.

설사 무사히(?) 정면충돌을 했다 해도 라디에이터가 손상되어 아웃백에서 고립된다면 그 또한 큰 문제다. 호주에 있는 사륜구동이나 버스, 트럭 등이 대개 '불바(Bulbar)'라고 하는 차량 전면 보호대를 장착하고 있는 것도 이런 상황을 막기 위해서다. 이 '캥거루 바'의 원조가 호주인 만큼 아웃백에서의 야간운전에는 각별한 주의가 필요하다.

▲야간 운전어둠이 내리면 수런수런 숲의 정령들이 움직이기 시작한다. 도로로 갑자기 뛰어드는 동물들 때문에 긴장하지 않을 수 없다. 캥거루 입장에선 자기 앞길에 갑자기 뛰어드는 자동차가 밉겠지만. ⓒ 오창학

그래서 야간운전만큼은 피하자 생각했는데 현실은 다짐과 다르다. 오늘 목적지인 찰빌을 목전에 두고 그냥 멈춰 설 마음은 생기지 않는다. 전조등에 화들짝 놀라는 녀석들에게 내가 더 놀라며 최대한 천천히 폐달을 밟았다.

마주 오는 차가 없어 마음 놓고 상향등을 켜지만 길 좌우의 숲을 다 스캔하기는 무리다. 어둠을 어렵게 가르는 빛줄기가 보여주는 세상은 길이라 믿었던 곳이 숲이고 숲이라 생각한 곳이 들판인 모호한 정경이다. 지하국 요괴 퇴치 설화에 나오는 긴 동굴이나 무릉도원 진입을 위한 소구(小口) 화소를 연상케 한다.

물리적 시간보다 길게 느껴졌던 긴장의 시간이 지나고 마침내 휘황한 공간에 도착했다. 늦은 시간에 캠핑장을 찾아 들어가니 주인장이 염려의 말을 건넨다.

"나라면 절대 그렇게 안해. 나뿐 아니라 여기 사람들 누구도 밤엔 운전 안해. 캥거루, 양, 소 때문에 무척 위험해."알지요. 이미 뼈저리게 느꼈는걸요. 그렇지만 어쩌겠어요. 우린 먼 길을 가는 나그네인 것을. 고기 한 점이 귀신 천 머리를 쫓는다지. 호주산 쇠고기를 기름지게 구워먹고 몸을 누이니 오늘의 긴장은 다 어디 갔는지 흔적이 없다. 내일은 밤운전이 없기를.

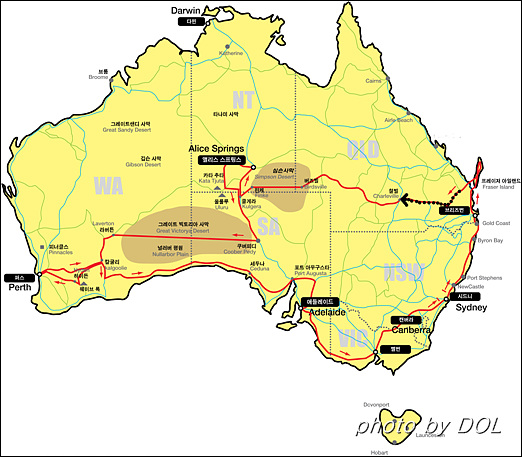

▲멀건에서 찰빌까지 아웃백을 향한 와레고 하이웨이를 타고 찰빌까지. ⓒ 오창학