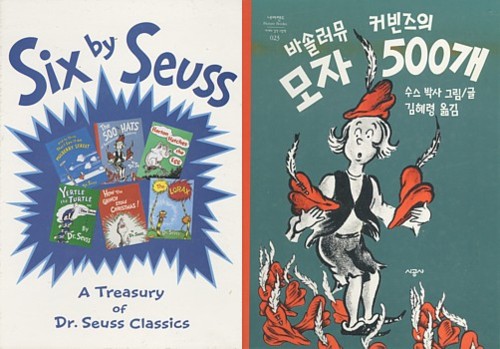

▲두 가지 수스 그림책. ⓒ 최종규

― 바솔러뮤 커빈즈의 모자 500개

(수스 박사 글·그림,김혜령 옮김,시공주니어 펴냄,1994.11.1./7000원)

2002년에 나온(우리 나라 극장에) 〈아이 엠 샘〉이라는 영화가 있습니다. 이 영화를 보면 애 아빠가 딸아이한테 잠자리 맡에서 들려주는 그림책이 하나 있는데, 애 아빠로서는 가장 재미있다고 생각하는 그림책이라 언제나 이 그림책 하나만 읽어 주며 아이를 재웁니다. 딸아이는 부쩍부쩍 크고 애 아빠는 늘 제자리입니다. 딸아이는 아빠가 잠자리 맡에서 들려주는 그림책은 달달 외우고, 좀 다른 이야기를 알고 싶으며 듣고 싶습니다. 그러나 딸아이는 티를 내지 않습니다. 아빠가 들려주는 그림책이 얼마나 뻔한가를 깨달아 버린 나이입니다만, 아빠가 날마다 잠자리에 들기 앞서 나를 생각하고 사랑하며 그림책을 읽어 주는 삶을 좋아합니다. 아이들은 일곱 살이 아닌 열다섯이 되고 스물일곱이 되어도 한결같은 마음입니다.

영화에 그림책 겉그림이 살짝 스쳐 지나갑니다. 그림책 이름은 이제는 잘 떠오르지 않으나 한 가지는 떠올립니다. 일곱 살 눈높이로 살아가는 애 아빠가 아주 좋아하는 그림책을 그린 이는 바로 '수스 박사(Dr. Seuss)'입니다.

2003년 가을, 빛살이 좋은 어느 날 서울 노량진에 있는 헌책방 〈책방 진호〉를 찾아갑니다. 350쪽에 이르는 두툼한 <Six by Seuss>(Random house,1991)라는 책을 구경합니다. 수스 박사가 내놓은 숱한 그림책 가운데 널리 손꼽히는 작품 여섯 가지를 따로 한 자리에 엮은 판입니다. 헌책방 한쪽 구석에 쪼그리고 앉아 350쪽을 차근차근 펼칩니다. 1937년, 1938년, 1940년, 1950년, 1957년, 1971년에 그린 작품 여섯 가지가 한 자리에 모여 있다는데, 그림을 보면서 이 그림과 이야기가 참말 1937년 것인지 1950년 것인지 믿기 어렵습니다. 처음 그린 해를 밝히지 않는다면 언제 적 그림인지 헤아리지 못하겠습니다.

여섯 가지 그림책 가운데 하나는 1938년에 그렸다는 <The 500 HATS of Bartholomew Cubbins>입니다. 모자를 500개나 갖고 있다는 바솔러뮤 커빈즈라는 아이 이야기를 담습니다. 바솔러뮤 커빈즈는 아주 낮고 외진 시골에서 조용히 가난하게 살아가고, 이 아이가 살아가는 나라를 다스리는 임금은 도시 한복판 높다른 곳에서 나라를 내려다보며 아주 가멸차게 떵떵거리고 살아갑니다. 장사를 하러 도시로 나온 바솔러뮤 커빈즈는 임금님이 지나가는 멋진 모습을 보다가 그만 다른 사람들처럼 고개를 숙이지 못합니다. '임금님 앞에서는 고개를 숙이는 법'이라는데 멀뚱멀뚱 쳐다보기만 합니다. 이에 임금님은 성이 불같이 나서 저 고얀 녀석을 보았느냐며 모자를 벗으라고 소리지릅니다. 바솔러뮤 커빈즈는 모자를 벗습니다. 손에 모자가 하나 들립니다. 그런데 머리에 또 모자가 하나 씌워져 있습니다. 다른 손으로 다시 모자를 벗기니 머리에 새 모자가 씌워져 있습니다. 무시무시한 병사들이 말을 달리며 모자를 나꿔채도, 화살로 모자를 떨구어도, 모자는, 바솔러뮤 커빈즈가 쓴 빨간 모자는 그대로 머리에 남습니다. 갯수만 자꾸자꾸 불어납니다. 바솔러뮤 커빈즈는 속임수를 쓸 줄 모를 뿐더러 속일 마음이 없습니다. 그렇지만 더더더 뿔이 나는 임금님은 바솔러뮤 커빈즈 목을 베라고, 죽이라고 윽박지릅니다. 불쌍한 바솔러뮤 커빈즈는 한낱 가난뱅이요 '임금님 앞에서 지켜야 한다는 법(우리로 치면 국가보안법이 될 수도 있습니다)'을 모른다는 까닭으로 그예 이슬 한 방울이 되어 사라질 판입니다.

한글판으로는 1994년에 옮겨진 <바솔러뮤 커빈즈의 모자 500개>라는 그림책을 안 지는 얼마 안 되었습니다. 너덧 해쯤 되었나. 영어로 된 그림책을 읽는데 글이 매우 쉬웠고, 그림만 보아도 무엇을 이야기하는지 알 만했습니다. 낯선 낱말이 보이면 영어사전을 뒤적여 <The 500 HATS of Bartholomew Cubbins>를 읽었습니다. 몇 번이나 읽었으려나. 읽고 다시 읽으며, 읽고 또 읽으며 영화 〈아이 엠 샘〉에 나오는 애 아빠를 떠올립니다. 그렇지, 일곱 살 눈높이로 살아가는 애 아빠가 수스 박사 그림책을 좋아하며 이녁 그림책을 밤마다 아이한테 온갖 우스꽝스러운 몸짓과 목소리로 들려줄 만하지.

한글판 <바솔러뮤 커빈즈의 모자 500개>는 2005년에 장만합니다. 진작에 영어판으로 읽었기에 굳이 안 사 놓아도 되지만 번역이 어떻게 되어 있나 궁금해서 장만합니다. 나중에 우리 아이하고 함께 읽자면 영어판 말고 한글판이 같이 있어야 하니까 마땅히 장만해야겠다고 생각합니다.

두 가지 바솔러뮤 커빈즈 이야기책을 살짝 덮고 생각합니다. 좋은 사진책을 볼 때면 사진 밑에 무슨 말이 달려 있든 아랑곳하지 않습니다. 한글로 무슨 얘기가 적혀 있어야 도움이 된다고 여기지 않습니다. 영어나 프랑스말이나 일본말로 적혔기에 알아볼 수 없다고 느끼지 않습니다. 사진 한 장이 내 마음을 뭉클하게 하는구나 하고 느끼면 넉넉합니다. 사진 한 장이 내 가슴으로 스며들지 못한다면 나라안 사진책이든 나라밖 사진책이든 부질없는 작품이라고 받아들입니다. <바솔러뮤 커빈즈의 모자 500개>이든 <The 500 HATS of Bartholomew Cubbins>이든 매한가지입니다. 어떤 어버이는 수스 박사님 그림책을 '쉬운 영어로 되어 있기에 영어를 가르칠 생각'으로 사서 읽힐 테지요. 오늘날 같은 한국땅에서는 무엇보다도 '영어 배우기'가 먼저이니까요. 그런데 수스 박사님 그림책을 아이들한테 읽힐 때에 '영어를 가르치자'는 생각을 해야 할까 궁금합니다. 아니, 좋은 그림책을 마주하면서 좋은 그림책 알맹이를 받아먹지 않고 영어만 배워 무엇을 할 수 있는지 궁금합니다. '이토록 재미나고 남다른 얘기를 즐거이 맛보도록 하자'는 생각을 품을 수는 없는가요. 1938년에 내놓은 그림책 하나를 2010년이 되도록 많은 사람들이 눈물나고 웃음나게 즐기는 삶을 읽어낼 수는 없나요. 우리는 이 나라에서 이 나라 아이들한테 '2010년에 그렸으면 2100년이 되어도 고스란히 즐길 수 있는 아름다우며 빛나는 좋은 그림책' 하나를 일구도록 땀흘릴 노릇이 아닌지요.

그림책을 다시 한 번 읽습니다. 거듭 책을 덮습니다. 곰곰이 헤아립니다. 한국사람이 1938년에 빚은 그림책이나 사진책이나 글책이 있다 할 때에도 이렇게 꾸준히 펴내 주어 오늘날 사람한테 널리 읽히도록 할 수 있느냐고. 나라밖에서 손꼽히는 책에 '명작'이나 '걸작'이나 '대작'이라는 이름을 붙이듯, 나라안에서 손꼽히는 책을 차근차근 살피고 훑으며 '국내 명작'이나 '국내 걸작'이나 '국내 대작'이라는 이름을 붙일 책을 얼마나 알아내고 있느냐고. 이 같은 책을 앞으로 언제까지 힘껏 펴내며 사랑받도록 땀흘릴 수 있느냐고.

바솔러뮤 커빈즈는 목숨을 건사합니다. 욕심쟁이 임금님도 뜻을 이룹니다. 두 사람 모두 흐뭇하게 이야기가 끝맺습니다. 가난하며 조용히 살아가는 바솔러뮤 커빈즈는 바솔러뮤 커빈즈다운 삶을 이어갈 만한 자리로 돌아가고, 욕심쟁이로 뽐내며 으스대는 임금님은 언제나처럼 욕심쟁이 짓을 하며 뽐내고 으스대는 삶자리로 돌아갑니다.

둘은 어쩔 수 없겠(?)지요. 애써 뽐내거나 으스대거나 자랑할 삶이 아니라, 살붙이랑 이웃이랑 동무랑 사이좋게 어깨동무하며 살아가고 싶은 바솔러뮤 커빈즈는 조용히 예쁘게 살아가고 싶을 뿐입니다. 어린 나날부터 뽐내거나 으스대거나 자랑하며 살아야 했던 임금님으로서는 으리으리한 자리가 언제까지나 이어질 듯 생각하며 사람들 위에 올라서 있고 싶을 테지요. 삶은 말 그대로 삶일 수 있으나, 삶은 삶 아닌 굴레일 수 있습니다. 아름다운 삶과 마무리로 하루하루 즐길 수 있는 한편, 노상 이맛살 찌푸리면서 무언가에 쫓기듯 하루하루 바삐바삐 지나칠 수 있습니다.

겨울을 앞둔 가을철 들녘과 멧기슭 꽃송이가 곱습니다. 봄은 봄대로 고운 들꽃이요 가을은 가을대로 예쁜 가을꽃입니다. 오늘 하루 살아가는 수많은 사람들이 가을을 가을다이 맞아들이며 가을빛을 가슴으로 살포시 껴안을 수 있으면 좋겠습니다.

|