▲심슨 사막의 새벽'이 세상 사람들 모두 잠들고 어둠 속에 갇혀서 꿈조차 잠이 들 때' 나는 사막에서 아침을 맞는다. ⓒ 오창학

이 세상 사람들 모두 잠들고어둠 속에 갇혀서 꿈조차 잠이 들 때홀로 일어난 새벽을 두려워 말고별을 보고 걸어가는 사람이 되라희망을 만드는 사람이 되라-정호승, <희망을 만드는 사람이 되라> 중아이러니하게도 사막에서 가장 많이 떠올린 단어는 '희망'이었다. 사람의 접근을 반기지 않는 절망의 모래더미 속에서 건진 단어가 희망이라니… 앞으로 내딛는 걸음 하나에도 감사의 마음을 느끼고 누군가가 함께 있다는 것이 더 없는 의지가 되는 땅, 아침이면 빛무리를 일으키며 어김없이 떠오르는 태양과 모래에 뿌리내린 잡목에서도 희망을 보게 되는 땅이다. 이렇게 보게 되는 희망은 발견되는 것이라기보다 만들어내는 쪽에 가깝다. '홀로 일어난 새벽을 두려워하지 않고' '별을 보며' 뚜벅뚜벅 걸음을 뗄 때, 찍혀나는 발자국 같은 것이랄까. 걸음이 없었다면 발자국도 없었을 터. 한 끼의 식사, 한 통의 물, 혹은 한 그루의 나무가 희망이 될 수 있음은 바로 내가 사막이라는 공간에 있기 때문이다.

사막의 희망 ' 외로운 나무'

▲사막의 외로운 나무호주에선 흔히 볼 수 있는 유칼립투스 일종이지만 물이 없는 사막에 이런 체구로 건재하는 것은 신비로운 일이다. 긴 세월을 외롭게 견딘 나무는 드디어 이렇다 할 표지 없는 사막에 이정표가 되었다. (아래)새롭게 심어 놓은 묘목에 아내가 식수를 덜어주고 있다. ⓒ 오창학

WAA루트를 비껴 전진하다 조우한 검트리(Gum tree)는 바로 그런 희망이다. 다른 장소였다면 그저 키 작은 유칼립투스였겠지만 이 척박한 땅에서 이 정도라면 '거목'을 넘어선 경이로움 그 자체다. 물길이 지나는 홍수지역에서나 보이는 종(種)이 무슨 사연으로 이 심슨사막 한 가운데를 지키고 있는 것일까. 보호 울타리는 쳐 있지만 몇 년 묵었는지, 왜 생겼는지는 아는 바가 없다는 설명뿐이다. 그저 이곳에서 그늘을 만들어주는 유일한 존재로 묵묵한 세월을 되새김질 했을 것만 짐작할 뿐.

▲모래의 바다를 항해하는 작은 조각배넘볼 수 없는 그 어떤 곳에 놓인 자의 고립감과 외로움은 사막을 건너는 내내 우리를 휘감았다.

ⓒ 오창학

그래서인가? 울타리 안내판에도 '외로운 나무(The Lone Gum)'라 명명되어 있다. 사막의 외로운 존재라… 문득 우리의 처지 같다는 생각을 했다. 비록 넷이나 되는 인원이지만 거시적으로는 광대한 모래의 파도를 타넘는 작은 조각배에 실린 고립된 존재들. 무수한 우리의 음성은 한 겹 차창과 한 꺼풀 텐트 밖을 벗어나지 못한 채 안에서만 맴돌았다. 그 너머의 세상은 오직 광막한 자연이 지배하는 언어 무용의 공간이었다. 넘볼 수 없는 그 어떤 곳에 놓인 자의 고립감과 외로움은 사막을 건너는 내내 우리를 휘감았다.

그렇지만 바삭바삭한 사막에 박혀 땅위에까지 똬리를 튼 굳건한 뿌리와 견고한 껍질로 훤칠하게 줄기를 올린 저 나무를 보며 우리가 가진 것이 단지 외로움뿐이겠는가 하는 생각이 들었다. 수양버들처럼 머리를 늘어뜨리고 지도에까지 족적을 남기며 이정표로 남은 저 나무처럼 이 작은 여행이 내 삶의 강렬한 이정표로 남을 것임을 예감한다. 당장의 걸음은 미약하고, 그로 찍힌 발자국은 깊지 못하며, 적막한 주변 환경에 압도되는 왜소한 행보였지만 훗날 같은 꿈을 꾸는 사람들에게는 이정표가 되고 희망이 될지도 모를 일이다. 저 나무처럼.

모래 언덕에 올라 천하가 좁음을 알다(登砂丘小天下)

▲사구모래 언덕을 오르는데 자꾸 허물어지고 발이 빠진다. 신발을 벗고서야 정상에 설 수 있었다. 때로 나를 치장하는 사물이 장애가 되기도 한다. ⓒ 오창학

한참을 달리다가 높은 모래언덕 아래 차를 세웠다. 문득 지나온 길들을 보고 싶어졌다. 사위를 조망할 높은 사구를 걸어 오르는데 모래가 자꾸 허물어진다. 열심히 발을 놀리지만 발을 떼면 모래가 무너지고, 들었던 발은 다시 무너진 모래 위로 딛게 되니 연신 제자리걸음이다. 샌들을 벗어 맨발이 되고 나서야 발걸음을 옮겨 놓을 수 있었다. 가시풀에 다칠 걸 염려해 운동화가 아닌 샌들을 신는 것조차 성화인 아내가 보면 기겁할 일이지만, 거추장스러운 외장을 거둔 맨몸이 아니고서는 정상을 허락하지 않겠다니 어쩌랴.

▲사구에서 내려다 본 정경겨우 20여m 높이의 사구지만 하늘과 맞닿은 지평을 감상할 수 있다. ⓒ 오창학

위에서 조망하는 풍경은 전혀 다른 모습이다. 사방 어디로든 시선이 뻗어 상쾌하다. 운전석에 앉아있을 땐 딩고의 발자국 간격으로 이동한 마릿수를 추측할 만큼 미시적이던 시야가 언덕에 오르니 모래와 잡목의 구분도 없이 그저 '땅'으로 뭉뚱그려지는 거시적 안목으로 변한다. 하늘과 맞닿은 지평을 응시하노라면 태산에서 천하의 좁음을 가늠했던 어떤 이의 풍모가 짐작된다. 비산비야(非山非野)의 세계에 솟은 겨우 20m나 될까한 사구에서 느끼는 소회치고는 거창해도 너무 거창하다. 그러나 어쩌랴, 사람은 저마다 처한 상황에서 세상을 보는 것을.

▲심슨 사막정지 영상으로 남은 사막의 낮모습이 오래 망막에 새겨진다. ⓒ 오창학

언덕에 오래도록 앉아있었다. 태양 때문인지 아내와 경숙은 차에서 내릴 줄을 모르고 최 감독만 뙤약볕 아래 피사체를 찾아 렌즈를 고정하고 있다. 먼 곳의 풍경은 모두 정지영상이다. 모래의 파도가 굳어진 저 언덕들과 더불어 최 감독마저도 그저 자연의 일부인양 미동이 없다. 그러나 실상 주변은 분주한 것들로 가득하다.

사막의 밤은 검정 흡음제로 가득한 적막의 공간이었건만 낮은 온통 바람의 세상이다. 때론 잔잔하게 때론 거세게 모래를 둥글린다. 구르며 반짝 빛을 반사하는 모습으로 사그르르 흐르는 소리를 대신한다. 언뜻 눈을 감아도 '고오오오' 우는 바람의 소리는 멀리, 또는 가까이 언제나 존재한다. 설사 귀를 막아도 목덜미를 휘감고 빠져나가는 바람의 입김은 느낄 수 있다. 아아. 벌써 눈에 익어버린 이 사막의 풍경들. 사막에 들어온 지 나흘, 첫날의 흥분은 눅었지만 그 짧은 시간에 망막과 가슴에 깊이 박힌 아름다운 광경들. 어쩌면 오늘, 혹은 내일쯤엔 이 익숙하고 아름다운 것들의 지경을 벗어나게 될 것이다. 사막을 넘기 위해, 벗어나기 위해 애를 썼지만 막상 이별을 생각하니 모래 한 알 바람 한 줌이 소중하다. 아, 끔찍한 모래땅이여 다시 또 한 번!

나무 그늘을 만나면 먹게 되는 점심... 입술 파고드는 새까만 파리들

▲그늘, 그리고 차내식태양이 강해지는 한낮에 점심을 해결하려면 반드시 그늘을 찾아야 하는데 차를 덮을 키 큰 나무를 찾는 일이 쉽지 않다. 점심을 먹기 위해 나무를 찾는다기보다 나무를 찾으면 점심을 먹는다는 표현이 맞을 것이다. 엄청난 파리로 인해 밖에서의 식사는 엄두를 내지 못하고 매 끼니 점심은 차 안에서 해결. ⓒ 오창학

언덕을 내려와 여느 때처럼 차 안에서 점심을 먹었다. 점심을 먹는다는 건 너무도 당연하고 소소한 일임에도 매우 신경이 쓰이고 강렬한 인상을 수반하는 일이어서 자꾸 말하게 된다. 점심을 먹을 때가 가까워지면 그늘을 찾아야 한다. 아니 그늘을 찾으면 점심을 먹는다는 표현이 더 맞겠다. 계절상으로는 겨울임에도 한낮엔 기온이 29~30도에 이른다. 기온이 5~6도까지 떨어져 고어텍스 재킷과 모닥불에 의지해 추위를 이기던 기억은 역사 이전의 이야기처럼 멀다. 반팔을 입고서도 에어컨을 켠 채 움직이는 한낮엔 태양을 피할 곳이 절실한데 사막에서 차를 덮을 만큼 큰 그늘을 만들어주는 나무를 찾는 건 거의 불가능하다. 그저 사람이 탄 좌석을 가릴 만한 그늘이면 감지덕지이니 그런 나무를 만났을 때 멈추지 않는다면 1시간이나 2시간 뒤에 끼니를 때우게 될지도 모른다.

이렇게 어렵게 그늘을 만나 스며들었어도 정작 그늘에 나가 바람을 맞으며 식사를 할 수는 없다. 할 수 있기야 하지만 그렇다면 엄청난 호주 파리떼의 습격을 감내해야 한다. 정말이지 호주 파리는 그 덩치와 활동력 면에서 정말 '점잖은' 한국의 파리와 비교해서는 안 된다. 물론 그 숫자 면에서도. 이 많은 파리들은 어디에 있다가 이렇게 삽시간에 달려드는 것일까? 차창 밖을 서성이는 저 크고 두려운 파리떼는 히치콕 감독의 <새>를 연상하게 한다.

저런 틈바구니를 뚫고 밖에서 식사한다는 건 정말 생각하기도 싫다. 시도를 안 해 본 것은 아니지만 굳게 다문 입술을 파고들 정도로 앵앵거리는 파리를 걸러내 음식물만 입 속으로 들어가게 하는 일도 어렵고 음식에 새까맣게 올라 앉은 파리를 쫓아내는 일도 지치는 노릇이다. 그러니 그냥 창문을 꼭 닫고 잼 바른 빵으로 끼니를 때울 밖에. 벌써 나흘째 점심을 같은 잼과 빵으로 연명하고 있다. 그나마 기온이 내려가는 아침과 저녁에는 녀석들의 그림자조차 볼 수 없다는 것이 얼마나 다행스러운 일인지 모른다.

샌드위치를 집어 드는 내 손이 흙과 땀으로 얼룩덜룩하다. 한 술 더 떠 손톱 열 개에 잉크처럼 진한 때가 끼었고 샌들만 신었던 발바닥은 붉은 모래물이 들었다. 그래도 입맛 떨어진다 뭐라 하는 이가 아무도 없다. 그동안 변변한 세수 한 번 하지 못했다. 양치질만큼은 꼬박꼬박 챙겼지만 세수는 물티슈 한 장으로 쓱쓱 문질러 선크림 자국이나 좀 지우는 것으로 끝냈으니 몰골이야 오죽하랴. 나나 최 감독이야 씻지 않을 합당한 구실이 생겨 오히려 좋아하는 축에 든다지만 아내나 경숙은 여인의 몸으로 고생이 많다. 이렇게 한 솥밥 먹고 한뎃잠 자고 같은 공간에서 출렁이며 먼 길을 함께했던 동지들을 잊을 수가 있을까?

사막에서 만난 그의 무덤

▲사막의 무덤사막을 넘는 나그네가 지날 만한 목에 조촐한 무덤이 하나 서 있다. 평생을 아웃백을 위해 헌신하였고, 이 땅을 사랑했던 이가 누워있다. 그의 애칭은 '펙'. ⓒ 오창학

리그 로드와 프렌치 라인의 교차점을 약 13km 남겨놓은 지점에서 무덤을 발견했다. 키 낮은 울타리 안에 동판을 얹은 작은 콘크리트가 놓여있다. 사막에서 만나는 묘비엔 묘한 감정이 느껴진다. 적막한 곳에서 영원히 침묵하는 자와 마주친 절대 고립감이라고나 할까. 누굴까? 뉘라서 이 인적 없는 사막에 홀로 몸을 뉘고 있는 것일까?

사막을 걷는 부자(父子)의 대화가 나오는 곳이 탈무드였나? 사막 여행에 지친 아들이 무덤을 발견하고는 누군가도 이렇게 사막을 나가지 못하고 죽었다며 절망을 이야기할 때 아버지는 머지않은 곳에 무덤을 세운 사람이 있을 거라며 희망을 이야기하지.

하지만 지금 이곳에선 만난 무덤은 희망과 절망에 관한 이야기와는 거리가 멀다. 심슨 사막을 벗어나고 있다고는 하지만 아직도 사람이 상주하는 곳은 걸어서 며칠 만에 도달할 곳이 아니며, 사람이 사는 마을은 더더욱 멀다. 그러니 필경 저 무덤은 무슨 사연을 안고 이곳에 만들어진 것이다. 조난을 당한 사람의 것일까? 아니면 이 길을 개척한 사람과 관련한 것일까?

궁금한 마음에 동판에 새겨진 글을 들여다보니 이렇게 적혀 있다.

"페커닉. 아웃백에 헌신한 공로로 영국 훈장을 받았으며 1988.7.15 66세의 나이로 죽은, 사랑했던 남편이자 아버지인 그가 그토록 사랑한 땅에 잠들다." PECANEK in love memory of Jaroslav Edward (Mr. PECK) British Empire Medal for services dedicated to the outbackdied 15.7.1988 aged 66years loved husband and father of Jindra, Henry, Peter and familiesResting in the place he loved so well아, 그랬구나. 일명 '펙(PECK)'이라 불렸던 사내 '야로슬라프 에드워드'의 무덤이 바로 여기였구나. 1960년대 오일탐사기간에 고립된 탐사원들에게 보급품을 지원하던 곳 중 하나가 여기 모카리 임시활주로(Mokari Airstrip)다. 활주로라기보다는 경비행기 이착륙이 가능한 개활지라는 표현이 정확할 텐데 그 무렵 이들에게 비행기로 물자를 보급해주던 이가 '펙'이었다. 심슨 사막의 남쪽관문이라 할 오드나타(Oodnatta)에서 가게를 하던 그가 있었기에 이 무인 지경의 아웃백에서 활동할 수 있는 보급 거점이 유지될 수 있었다. 1984년 은퇴 후 부인과 함께 애들레이드로 이주했던 그가 자신이 사랑한 아웃백에 묻히게 해달라 유언했다던 사실은 읽은 바 있었지만 이게 그의 무덤이리라곤 생각지도 못했다.

방정맞게 삶 이후의 세계를 간혹 떠올렸던 나는 내가 누울 자리가 할아버지와 아버지가 묻힌 그 옆이 아니라 사막 어디쯤이었으면 하는 생각도 해보았다. 적막한 이 사막에, 그러면서도 누군가 지날 이런 곳에 누워도 좋을 것 같다. 그렇지만 지금, 펙의 무덤 앞에서 숙연한 마음으로 그 바람을 철회한다. 지나갈 수는 있지만 여기에 잠들 자격은 없다. 펙처럼 아웃백에서 평생을 헌신한 이가 아니라면 이렇게 사막의 한 부분을 점유하는 것은 낯부끄러운 일이다. 삶과 죽음이 공존하는 사막에 놓인 그의 무덤은 더 이상 쓸쓸하지 않을 것만 같다.

▲리그 로드이제 프렌치 라인과의 합류점을 향해 나아간다. 나흘 간의 사막 횡단도 서서히 그 끝이 보이고 있다. ⓒ 오창학

퍼니 보어를 지나 '달하우지 스프링스'로... 사막의 실체는 무엇일까오후 6시. 드디어 퍼니 보어(Purni bore)에 닿았다. 아직 심슨 사막을 벗어난 것은 아니지만 사막 최초로 화장실과 물이 있는 곳에 도착했으니 이젠 심슨 사막 여정도 끝을 향해 가고 있다. 사막을 빠져나가는 아쉬움과 새로운 땅에 대한 기대가 엇갈리는 가운데 기대 쪽에 무게가 더 실렸던 것일까. 오늘 하루 기대했던 것 이상의 거리를 이동했다.

퍼니 보어엔 몇 대의 차량이 산개해 캠핑 중이다. 프렌치 라인과 리그 로드가 갈라지기 전 유일한 서쪽 진입로여서 서에서 동으로 사막을 넘는 여행자에겐 이곳이 첫날, 혹은 둘째날 야영지로 많이 이용된다. 1963년 프랑스 석유회사의 오일탐사대에 천공되어 현재도 하루 43만 리터의 물을 품어내는 덕에 인공습지가 조성되어 많은 조류와 동물은 물론 사람에게도 안식처가 되고 있는 것이다.

나도 퍼니 보어에서 야영하고 다음날 이동할까 생각했다. 며칠 만에 물(비록 먹을 수는 없지만)과 사람을 보니 무장해제된 느낌이었다. 그렇지만 설왕설래 끝에 앨리스스프링스를 향해 조금이라도 길을 줄이는 쪽으로 의견이 기울었다. 해는 벌써 지상에 내릴 준비를 하는데 68km를 더 진행해 달하우지 스프링스(Dalhausie Springs)에서 야영하기로 했다.

퍼니 보어를 떠나 윗치라 국립공원(Witjira National park)으로 들어선 이후의 풍경은 사막의 태를 벗고 평원만 끝없이 펼쳐지는 아웃백의 모습으로 바뀌었다. 나흘간 모래 위의 출렁거림에만 적응한 몸은 돌길의 덜덜거림이 낯설다. 바퀴자국이 깊이 패인 돌길이지만 제법 가속이 붙었다. 평균시속 20km를 넘기지 못했던 사막과는 다른 기분이 느껴졌다. 다홍빛으로 변색하는 태양을 향해 차가 빨려 들어간다. 어렸을 적 TV 외화 <전격제트작전>에서 이글거리는 태양을 배경으로 질주해 나오는 키트를 보며 꼭 한 번 흉내 내어 보고 싶었는데 지금이 꼭 그와 같은 장면일 것이다.

▲일몰을 향한 진군 지평선이 보이는 평원에서 변색하는 태양을 향해 달리는 기분은 옛날 본 외화의 장면을 연상하게 한다. ⓒ 오창학

태양이 눕고 있다. 철분을 머금은 모래는 핏빛만큼이나 붉다. 이제 사막을 뒤로 하며 지나온 길을 떠올리는데 정형화된 대표적 형상으로 기억되질 않는다. 마치 모네의 <루앙 성당> 연작 이미지를 갖고 있다고나 할까. 아침, 흐린 날, 갈색의 하모니로 그려진 작품 중 무엇을 원본이라 말할 수 있을까. 그처럼 내가 겪은 사막도 진면목이라 칭할 이미지를 떠올리기가 어렵다. 뜨거운 태양의 열기와 빛을 모래 알갱이가 반사하던 그 쨍한 기억, 모래의 파도, 별밤, 청명한 바람… 그 어느 것이 진정한 사막의 실체였을까?

사막은 언제나 그 모습이었는데 그걸 동공으로 받아 뇌에 각인한 나만 계속 변화해왔던 것은 아니었을까. 그러나 한 가지 분명한 것은 뇌리 속에 혼재하는 기억이 말이나 글, 혹은 사진으로 형상화한 간접적인 사막은 아니라는 점이다. 망막과 시신경을 통해 뇌와 가슴에 담고, 때로 손과 발에 묻힌 직접적인 사막인 것이다. 뒤로 하는 사막이여, 저무는 오늘의 해여! 다시 이별을 고하기에 그대의 기억이 뜨겁다.

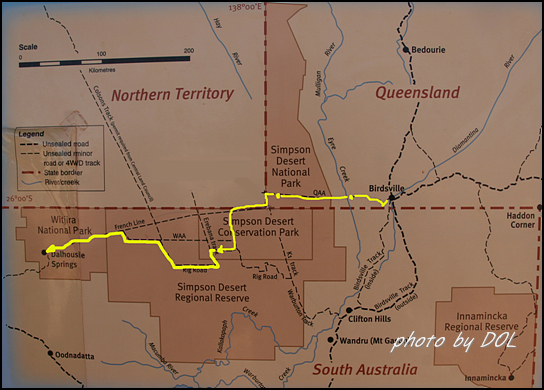

▲심슨 사막 횡단 여정도4일차엔 야간 주행을 포함해 달하우지 스프링스까지 280Km나 주행할 수 있었다. 프렌치 라인에 비해 리그 로드가 이동하기 수월한 편이다. ⓒ 오창학