▲세속의 눈으로 보기에 보잘 것 없는 삶을 사신 것 같지만 아들이 보기에 이런 아버지가 계셨다는 것이 복 중의 복이었다. ⓒ 김동수

7형제 중 막내로 태어났지만 일제 식민지배 때 강제 징용에 끌려가셨던 아버지는 종종 "부둣가 바람은 정말 세다, 칼바람이었다"며 "말도 말라, 사람이 아니지. 우리 조선 람은 개였다. 해방이 되고 집에 돌아왔는데 제일 기뻤던 것이 꽁보리밥에 김치를 마음껏 먹는 것였다"고 하셨다. 피식민지배민으로 살았던 삶은 참 고단했던 것이다.

과연 아버지는 꽁보리밥에 김치를 마음껏 드셨을까? 그렇지 못했을 것이다. 할아버지 살람살이가 넉넉했지만, 옛날 그때 그런 것처럼 맏이에게 대부분 재산이 상속됐다. 막내가 무슨 재산을 물려 받았겠는가.

특히 두 번이나 상처(喪妻)를 한 그 삶을 글로는 다 표현할 수 없으리라. 힘들게 살아온 그 삶도 점점 마지막을 향해 달려가고 있었다. 1997년 3월 위암 판정을 받으셨는데 수술을 하지 않겠다고 말씀하셨다.

"아버지도 무슨 병인지 아시죠. 수술 받으시죠."

"그만 됐다. 산다면 얼마나 더 산다고?"

"그래도 저희들 마음이 어디 그런가요."

"그만 됐다. 살 만큼 살았으니. 하나님이 부르시면 가는거야. 너무 육신의 생명에 연연할 필요 없어."

"…."

지금 생각하면 더 강하게 말씀을 드려 수술을 받았다면, 몇 년은 더 사셨을 것이라는 아쉬움이 진하게 남는다. 위암 확진 후 1년을 사셨는데, 평생을 살아오면서 남에게 험한 말씀 한 번 하지 않으셨다. 암 환자들이 생명이 꺼져가면서 진통이 극심하다는 것을 알았지만 아버지는 그렇지 않았다. 일도 잘 하셨고, 돌아가시기 보름 전까지 새벽 기도도 빠지지 않고 다니셨다. 하지만 아버지 생명은 촛불이 타 들어가는 것처럼 점점 마지막 숨을 몰아쉬고 있었다. 아내의 4월 육아일기는 대부분 아버지에 관련된 내용이었다.

"형제들이 모였다. 아버님이 '오직 주의 일에 힘쓰라'라는 유언을 하셨다. 우리 부부에게 주신 이 말씀. 부끄럽지 않게 신앙생활 할 수 있도록 살아야겠다고 다짐했다." (4월 14일)

33년을 살아오면서 유언을 처음 들었다. 직계가족의 죽음도 처음이었다. 할아버지, 할머니가 빨리 돌아가셨기 때문에 얼굴 자체도 모른다. 누워계신 아버지는 온 힘을 다해 자식들에게 하나하나 어떻게 살아야 할지를 말씀하셨다. 참 좋았다. '재산을 어떻게 하라는 것'이 아니라 '사람으로서 어떻게 살아가야 할 것'인지를 마지막 말씀을 하시는 모습. 그런 유언을 하는 이가 내 아버지라는 사실이 진짜 복임을 알았다. 일주일 후 다시 아버지를 찾았다.

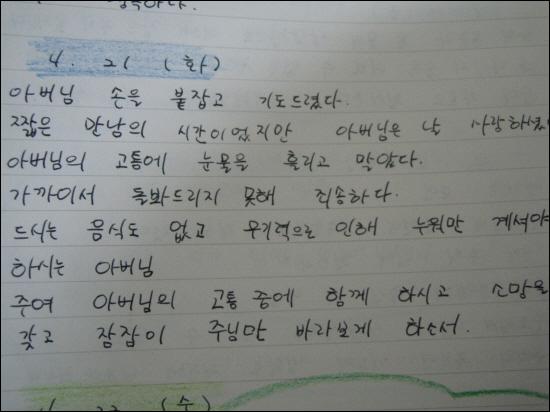

"아버님 손을 붙잡고 기도했다. 짧은 만남이었지만 아버님은 날 사랑하셨다. 아버님 고통을 보면서 눈물을 흘리고 말았다. 가까이서 돌봐드리지 못해 죄송하다. 드시는 음식도 없고, 무기력으로 인해 누워만 계셔야 하시는 아버님 주여 아버님 고통 중에 함께 하시고 소망을 갖고 잠잠이 주님만 바라보게 하소서."(4월 21일)

장인 어른이 아버지와 같은 지병으로 돌아가셨기 때문에 아내는 자신의 아버지를 떠올리는 것 같았다. 장모님이 마지막까지 숨을 몰아쉬는 수발들었던 것을 기억하면서 비록 시아버지이지만 마지막을 섬기를 바랐는데 그렇지 못한 아쉬움과 불효가 교차하고 있었다.

아버진 제게 가장 큰 복이었습니다

▲아내는 아버지와 짧은 만남을 기억하고 있었다 ⓒ 김동수

아무 것도 드시지 않는, 아니 못하는 모습. 정말 얼마 남지 않았음을 직감했다. 암 환자들이 생명을 놓은 것은 영양실조 때문이라는 이야기를 들은 적이 있다. 결국 먹지 못하기 때문이다. 먹지 못하니 체력은 고갈되고, 고갈된 체력은 끝내 암을 이기지 못하는 것이다. 발가락끝은 이미 생명을 잃은 상태였다.

"아버님과 통화 - 전화 받으실 기운도 없다고 하셨다. 하늘 나라에 대한 소망으로 두 눈이 빛나게 하시고 주님과 함께 영원히 있을 소망으로 마음을 불붙게 하소서."(4월 23일)

아내가 아버지와 마지막 통화를 했던 모양이다. '헉, 헉, 헉'하는 숨소리가 들렸다. 나는 다음날인 24일 오후 6시 쯤에 통화를 한 기억이 난다. 그것이 아버지 마지막 육성이었다. "그래 나다, 주님 일 잘 감당하고…." 25일 새벽 5시 30분쯤에 전화벨이 울렸다. 아내가 받았다.

"… 여보세요."

"…."

"아버님이 돌아가셨다구요."

"…."

"예, 알겠습니다. 여보 아버님 돌아가셨대요."

"…."

"05:30분 아버님이 돌아가셨다. 몸에 온기가 남아 있었다. 피부색은 노랗게 변한 것 같다."(4월 25일)

경남 통영에서 부리나케 달려가 누워계신 아버지를 뵀다. 잠자는 모습 그대로였지만 이미 몸은 조금씩 식어가고 있었다. 잠과 죽음, 별 다르지 않음을 경험했다. 죽음을 있는 그대로 받아들이는 것. 비록 슬펐지만 그것이 통곡으로 이어지지 않는 이유였다. 목회자는 시신을 자주 접한다. 그때마다 '참 복 된 죽음'과 '참 불행 한 죽음'을 본능적으로 느낀다. 아버지는 참 복된 죽음이었다.

"아버님 육신이 영원히 가족을 떠나시는 날. 찬송 소리. 울음소리. 아버님과 함께 했던 순간들이 스쳐 지나갔다. 하늘나라에서 영원한 삶을 누리고 계실 아버님을 생각하면 큰 위로와 평안이 된다. 기독교 장례식이었지만 시골이라 민간신앙이 혼합되어 약간의 불신앙적인 일이 있었다. 남편의 신앙행동에 감사한다, 하지만 자신의 감저을 조금 조절할 수 있는 능력이 있기를 바란다."(4월 27일)

통곡이 없었다. 울었지만. 육신은 슬펐지만 영혼은 참 기뻤다. 마지막 육신을 보내는 그 날을 생각할 때마다 슬픔보다는 기쁨이 나를 지배한다. 벌써 15년이 흘렀다. 아버지는 세속의 눈으로 보기에 내세울 것이 없다. 하지만 마지막 숨을 몰아쉬면서 "사람답게 살고, 거룩하고 의를 위해 살아라"고 하신 말씀을 남기셨다. 그러니 이런 아버지를 둔 아들인 나 복 중의 복을 받은 자이다.

"아버지 사랑합니다. 그리고 고맙습니다. 어머니 건강하십니다. 저 역시 육신을 놓는 날 아버지와 영원한 만남을 가질 것을 바라며 살겠습니다."

|