▲'자동차의 민주화'를 내세운 폴크스바겐의 골프 7세대. ⓒ 폴크스바겐코리아

빗줄기가 굵어졌다. 어느새 차 앞을 가늠하기 어려울 정도였다. 차 정면 유리창으로 끊임없이 빗물이 흘러내렸다. 조심스레 오른발이 정지 페달로 옮겨갔다. 속도계의 눈금 바늘도 조금씩 아래로 내려갔다. 직선구간에선 그는 '정말' 잘 달렸다. 흔들림이 없다. 급격한 곡선 도로에서도 보란 듯이 잘 돌아 나왔다. 내가 멈춰서고자 하는 곳에 정확히 섰다. 폭우속에서도 그는 그렇게 움직였다. 골프(GOLF), 그는 기자와 그렇게 만났다.

독일 폴크스바겐의 골프가 다시 왔다. 7번째 모델이다. 지난 74년에 첫선을 보였으니 내년이면 40년이 돼 간다. 사람으로 치면 '불혹(不惑)'의 나이다. '사물의 이치를 터득하고 세상일에 흔들리지 않을 나이'라고 했다. 자동차 '골프'도 마찬가지다. 흔들리지 않는다. 지난 39년 동안 무려 3000만 대 넘게 팔려나갔다. 매일 2000대의 골프가 새 주인을 찾았다는 것이다. 지금 이 시각에도 전 세계 수천 명의 사람들이 골프를 사들이고 있다.

왜 골프에 열광할까

▲골프의 역사는 말그대로 혁신의 역사다. 특히 골프의 성공에는 골프만의 디자인이 자리잡고 있다. 1세대부터 7세대에 이르기까지 골프만의 디자인은 더욱 정교해지고 다듬어졌다. ⓒ 폴크스바겐코리아

왜 사람들은 골프에 열광할까. 그 이유는 단순하다. 차가 좋기 때문이다. '차가 좋다'는 말은 쉽기도 하지만 그만큼 어려운 말도 없다. 기자가 골프를 보고, 타고, 느끼면서 가장 고민했던 단어가 바로 '좋다'라는 말이다. 솔직히 골프는 이미 '좋은 차'로 검증을 받았다. 지난 세대에 골프를 타 본 소비자들이 이를 말해준다.

골프는 평범해 보이면서도 매번 첨단기술과 대중성으로 그 시대를 상징해 왔다. 가장 효율적인 차를 어떻게 만들 수 있는지를 보여준 것도 골프였다. 물론 쉽지 않았다. 그의 내면에는 '혁신'이 있었다. '혁신'은 요즘에도, 골프가 세상에 나오던 70년대 중반에도 시대적 요구였다.

당시만 해도 폴크스바겐은 석유파동 등 세계 경제위기 속에 '비틀(Beetle)'의 대안을 찾아야 했다. 독일 최초의 대중차였던 '비틀'이 자동차의 양적 대중화를 이끌었다면 '골프'는 질적인 대중화를 책임져야 했다. 예전보다 경제적이고, 실용적이면서도 자동차의 본질을 그대로 담고 있어야 했다. 물론 새로운 시장도 만들어야 했다.

1세대 골프가 앞쪽 엔진과 앞바퀴 굴림 방식의 해치백 모습을 가진 것도 이 때문이다. 골프는 나오자마자 세계자동차 시장을 뒤흔들었다. 작은차체 속에서 넓은 공간의 실용성과 경제성, 두마리의 토끼를 잡았다. 젊은층까지 고객으로 끌어들이면서 '1인 1차 시대'를 열었다. 골프 1세대는 10년 동안 무려 672만대나 팔려나갔다. 국내에도 1세대 골프 30여 대가 등록돼 움직이고 있다.

베이붐 세대가 일어나던 1983년, 2세대 골프는 '달리는 즐거움'을 소비자들에게 보여줬다. 1.8리터 DOHC 연료분사 엔진을 달고 소형 해치백으로는 처음으로 최고시속 200킬로미터를 달성한다. 스포츠카의 전유물로만 여겨졌던 달리기 성능을 대중차로까지 넓힌 것이다. 이때부터 골프를 두고 '핫 해치(Hot Hatch)'라는 말이 붙는다.

자동차의 본질과 혁신을 말하다

▲골프의 단단한 차체 강성과 서스펜션은 직선구간의 고속주행에서 진면목이 드러난다. ⓒ 오토다이어리 오종훈

3세대에선 안전에서 새로운 방향을 제시한다. 운전석뿐 아니라 조수석에 이르기까지 에어백을 적용했다. 전 차종에 급제동시 차체를 잡아주는 에이비에스(ABS)시스템을 기본으로 넣은 것도 골프가 처음이다. 소형차에선 또 처음으로 6기통 엔진을 올린 것도 골프였다. 97년부터 나온 4세대도 혁신은 계속됐다. 아직도 다른 브랜드 소형차에선 옵션사항인 전자식주행안전시스템(ESC)이 기본으로 들어간다. 게다가 그 유명한(?) 듀얼클러치변속기(DSG, 다이렉트 시프트 기어박스)를 상용화했다.

자동차의 변속기는 엔진 못지않게 중요한 차의 핵심부품이다. 골프의 DSG는 수동변속기와 자동변속기의 장점을 절묘하게 결합시킨 폴크스바겐의 작품이다. 골프의 경제성과 편안한 승차감, 빠른 가속 성능 등의 비밀이 바로 DSG에 있다고 해도 과언이 아닐 정도다.

5세대 골프는 모든 휘발유와 디젤엔진에 직분사시스템을 투입한다. 6단 DSG 변속기를 확대하는 것이나 레이저 용접 기술로 차체 강성을 높이는 등 자동차 엔지니어링에서 첨단화를 이뤄냈다. 6세대는 5세대와 기본구조가 거의 같지만, 실제 내용은 사뭇 다르다. 거의 모든 부품을 최적화하고, 실내 디자인에서 보다 고급화를 추진했다.

▲7세대 골프의 내부디자인도 새롭게 변했다. 운전자 중심으로 기울어진 중앙콘솔을 비롯해 인테리어 역시 훨씬 세련됐다. 공간 역시 기존 6세대보다 커지면서 편안해졌다. ⓒ 오토다이어리 오종훈

7세대 골프는 그래서 궁금했다. 사람들은 '더 이상 골프가 어떻게 발전할 수 있을까'라고 생각했다. 이 같은 질문은 폴크스바겐 사람들도 마찬가지였다. 이 회사 기술을 총괄해온 하켄베르그 박사는 "7세대 골프를 통해 진정한 자동차의 민주화를 이루고 싶었다"고 말했다.

그의 '자동차 민주화'는 이미 골프의 역사가 보여주고 있었다. 스포츠카에서나 볼 수 있었던 고성능이나, 고급 차에 적용될 법한 각종 안전과 편의장치와 첨단기술 등이 골프에 그대로 녹아 들어갔다. 일부 특정계층에게만 허락됐던 특권을 일반 대중들도 누릴 수 있도록 한 것이다.

7세대 골프, 자동차 민주화를 말하다사실상 골프를 통한 '자동차 민주화'는 7세대에서 거의 완성단계로 접어든 것처럼 보인다. 이 회사 디자인을 총괄해온 발터 드 실바는 "골프의 성공 요인 중 하나가 지속성"이라며 "수십 년 간 정교해지고, 세련되고, 개선되면서 시대를 초월한 모델이 된 차는 골프를 비롯해 소수"라고 강조했다.

7세대의 디자인은 여전히 간결하고 독창적이다. 또 차체는 전보다 더 길어졌고, 공간은 넓어졌다. 내부 인테리어는 더욱 고급스러워졌다. 그럼에도 차의 무게는 무려 100킬로그램이나 줄었다. 차체에 알루미늄 등의 합금소재를 쓴 것도 아니다. 이럴 경우 차값이 올라가기 때문이다. 골프의 대중성을 이어가기 위해선 기존 자동차의 생산방식을 바꾸지 않으면 어려웠다. 폴크스바겐은 그동안 자신들이 해왔던 차량 생산방식에 혁신의 칼을 들이댔다.

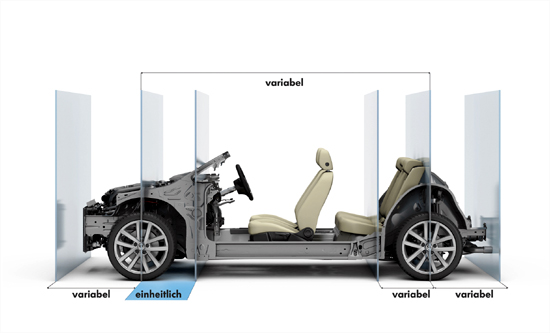

▲골프는 폴크스바겐의 차세대 생산전략으로 내놓은 MQB플랫폼(Modular Transverse Matrix: 가로배치 엔진 전용 모듈 매트릭스) 을 이용한 첫번째 차다. 그만큼 매우 중요한 의미를 갖고 있다. 이 회사는 향후 7개의 플랫폼으로 모든 차종을 만들겠다는 전략을 세웠다. MQB플랫폼으로 골프 이외에 비틀, 아우디 A3, TT 등도 만들어 낸다. ⓒ 폴크스바겐코리아

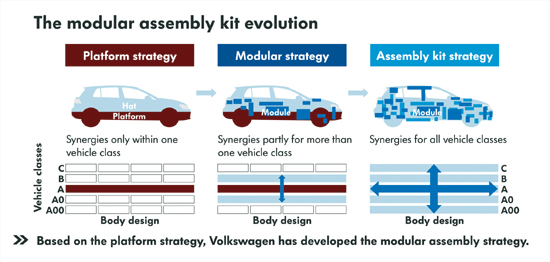

▲폴크스바겐 그룹이 내놓은 새로운 자동차 생산전략. 핵심은 표준화다. 다양한 브랜드의 핵심기술과 생산라인을 표준화함으로써 보다 효율적인 자동차 생산이 가능하다. ⓒ 폴크스바겐코리아

새로운 생산전략인 MQB(Modular Transverse Matrix, 모듈형 가로 매트릭스) 플랫폼이 그것이다. 핵심은 '표준화'였다. 자동차 핵심기술과 부품, 생산라인을 표준화하면서 비용과 생산시간을 크게 줄였다. 이같은 가로배치 엔진 전용 플랫폼의 첫번째 대상이 골프 7세대였다. 생산방식에서의 혁신은 고스란히 소비자에게도 이익이 된다. 보다 질 좋은 제품을 큰 가격변동 없이 그대로 누릴수 있기 때문이다.

박동훈 폴크스바겐코리아 사장은 "전 세계 자동차 브랜드들이 앞다퉈 소형차의 표준으로 삼아온 차가 바로 골프"라고 설명했다. 그는 "어떻게 하면 자동차를 가장 효율적으로 잘 만들수 있는지를 보여줬다"면서 "우리에게 (골프는) 자동차의 본질이 무엇인지를 함께 일깨워준 차"라고 말했다.

기자가 경험한 7세대 골프도 실제 그랬다. 골프 특유의 단단한 차체 강성과 서스펜션은 차의 흔들림을 확실히 잡아줬다. 곡선에선 운전자가 원하는 방향대로 정확하게 돌아 나왔다. 그렇게 차를 내몰아도 연료 효율은 여전히 높았다. 기자가 탔던 2.0리터급에선 리터당 15킬로미터를 웃돌았고, 1.6리터급은 20킬로미터에 육박했다.

차값은 1.6리터급이 2990만 원이고, 2.0리터는 3290만 원부터 시작한다. 6세대와의 가격대비 성능 등을 생각하면 오히려 차값은 착한 편이다. 자. 이제 정리하자. 혹시 차에 조금이라도 관심 있는 사람이라면, 골프를 꼭 타보시라고 권한다. (굳이 사지 않아도 된다.) '자동차'가 무엇인지를 느끼는 것만으로도 큰 소득일테니까.

▲독일 볼프스부르그의 폴크스바겐 공장에서 노동자들이 최종 생산된 골프 7세대를 점검하는 모습. ⓒ 폴크스바겐코리아