램프의 요정을 따라서 오즈의 성을 찾아나서는모험의 꿈을 타고 무지개를 건너베일에 싸인 마녀조차 얻지 못한 신비의 힘으로마법에 묶인 사람들 자유롭게 해Why don't you make your dreams come trueWhen you were younger andyou thought all things were possibleOf course when I was youngerI was navie now I'm olderWhy do you feel that way whenever you domake a wish for your dreams to come truePlease make my dreams come trueYes way to go!- 화이트, 'W.H.I.T.E' 노랫말 중에서

▲부릉부릉 캠핑카 여행루트 4 ⓒ 한성은

1843년 개장한 세계 최초의 놀이공원나이를 먹는다고 해서 동심이 사라지는 것은 아니다. 어른이 되면서 삶의 무게가 마음을 짓눌러 동심이 저 깊숙한 곳에 감춰져 있을 뿐이다. 영화 '인사이드 아웃'을 보러 갔던 영화관에는 아이를 데리고 온 부모님들이 많았다. 귀여운 케릭터들이 나오는 장편 애니메이션이니 아이들 성화에 못 이겨 따라 왔을 것이다. 그런데 영화를 보며 감동을 받고 눈물을 흘리는 사람은 정작 아이들이 아니라 어른들이었다. 고단한 삶 때문에 그동안 돌보지 못했던 어린 시절의 빛바랜 추억들이 제 빛깔을 찾아 눈앞에 펼쳐졌기 때문이리라.

코펜하겐에는 1843년에 개장한 세계 최초의 놀이공원이 있다. 게오르그 칼스텐센(Georg Carstensen)이 이탈리아 여행을 하고 돌아와 국왕에게 건의하여 만든 이 놀이공원의 이름은 티볼리 가든스(Tivoli Gardens)다. 1843년이면 조선왕조 헌종(憲宗) 9년이다. 이때 벌써 덴마크에서는 놀이공원이 만들어지고 있었던 것이다.

유럽을 여행하면서 우리나라 역사와 이들의 역사를 비교하다 보면 씁쓸한 기분이 들 때가 많다. 놀이 공원이 부러운 것이 아니라 160년 전부터 아이들의 꿈과 희망을 키워주려는 사회적 노력이 있었다는 것이 부럽다. 게오르그 칼스텐센은 동화작가 안데르센의 절친한 친구이기도 하다. 그래서 티볼리 가든스 맞은편에는 티볼리를 바라보고 앉아 있는 안데르센의 동상도 있다.

▲세계 최초의 놀이공원 '티볼리 가든스' ⓒ 한성은

▲안데르센이 티볼리를 바라보며 앉아 있다. ⓒ 한성은

해질 무렵 티볼리 가든스를 찾았다. 세계 최초의 놀이공원이라니. 그 이름만으로도 호기심이 생기지 않는가? 사실 덴마크에는 티볼리보다 더 유명한 레고랜드(Lego Land)가 있긴 하지만 나는 티볼리가 훨씬 궁금했다. 안데르센 동상 앞에 서서 기념 사진을 찍은 후 티볼리로 들어가기 위해 길을 건넜다.

티볼리의 외관은 그 역사만큼이나 고풍스러웠다. 공원 안에서는 여기저기서 놀이기구를 탄 사람들이 질러대는 환호와 비명이 동시에 터져나오고 있었다. 그런데 안데르센이 바라보고 있는 건물은 티볼리의 입구가 아니었다. 공원 외곽을 따라 한참을 돌아서 걸어가니 작지만 우아한 티볼리의 입구가 보였다.

티볼리는 오래된 놀이공원이지만 여전히 코펜하겐 사람들의 사랑을 듬뿍 받고 있었다. 부산에도 초읍 어린이 대공원에 놀이공원이 있었다. 어린이날 부모님 손을 잡고 놀이공원에서 뛰어 놀았던 기억이 아직도 생생하다. 어른이 된 후에는 그 곳에 갈 일이 없어서 기억에서 잊혀 있었다.

그러다 몇 년 전에 학교에서 가을 소풍으로 어린이 대공원을 가게 되었다. 하지만 그 곳에 있던 놀이공원은 없어지고 예쁜 공원이 만들어져 있었다. 호수 위를 달리던 청룡열차가 아직도 생생한데 모든 놀이기구가 철거된 공원을 보니 마음이 쓸쓸했다. 추억을 빼앗긴 기분마저 들었다.

▲오래된 만큼 고풍스러운 티볼리 가든스 ⓒ 한성은

▲세계에서 가장 오래된 목재 롤러코스터 ⓒ 한성은

하지만 티볼리에는 1914년에 만들어진 세계에서 가장 오래된 목재 롤러코스터가 여전히 운행 중이었다. 당연히 최신 롤러코스터와는 비교도 안 되는 초라한 모습이지만, 여전히 사람들을 가득 싣고 힘차게 달리고 있었다. 티볼리는 코펜하겐 한가운데에 자리 잡고 있어서 한때 철거나 이전을 논의하기도 했단다.

하지만 놀이공원은 2차 세계대전 중에도 운영을 중단하지 않고 전쟁으로 피폐해진 덴마크 사람들의 마음을 위로해 주었고, 이후로는 덴마크 사람들이 가장 사랑하는 공원으로 자리 잡았다고 한다. 월트 디즈니도 덴마크를 여행하다가 티볼리를 보고 감명받아 디즈니랜드를 만들었다고 하니 단순한 유락 시설만은 아닌 것이다.

티볼리 가든스가 역사성과 상징성을 갖고 있긴 하지만, 공원 내부는 특별할 것이 없었다. 오히려 나는 요란하지 않은 그 모습이 아주 매력적이었다. 놀이기구를 타며 스릴을 만끽하지 않더라도 산책길이 예쁘게 만들어져 있어서 아픈 다리를 쉬어가기에 참 좋았다. 그리고 160년이라는 세월을 보내왔고 앞으로도 계속해서 사람들에게 꿈과 희망을 주는 곳으로 남을 것이라고 생각하면 산책로에 피어 있는 꽃 한 송이도 예사롭게 보이지 않았다.

▲티볼리 가든스에는 중국풍으로 꾸며진 지역도 있었다. ⓒ 한성은

▲예쁜 호수를 안고 있는 티볼리 가든스의 야경 ⓒ 한성은

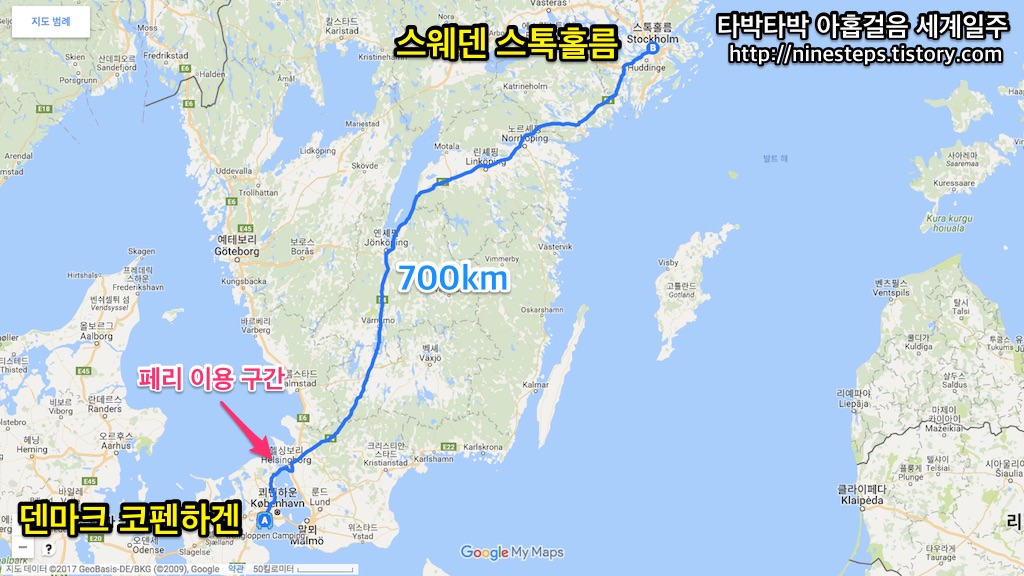

외레순대교를 건너는 게 간편, 그런데 통행료가 십 만원이 넘는다오늘은 덴마크를 떠나 스웨덴으로 향하는 날이다. 목표는 페리를 타고 외레순 해협을 건너 스톡홀름까지 약 700km. 서두르지 않으면 스톡홀름까지 가지 못할 수도 있었다. 캠핑장을 나서기 전에 화장실 오물통을 비우고, 차량 하부에 있는 하수통도 비웠다.

그리고 깨끗한 물을 가득 채우면 출발 준비 완료! 사실 일찍 일어나 코펜하겐 현대 미술관을 들렀다가 가고 싶었는데 전날 티볼리 가든스에서 늦게까지 놀았던 탓인지 늦잠을 자버리는 바람에 안타깝지만 일정상 현대 미술관은 포기해야 했다.

덴마크에서 스웨덴으로 가는 방법은 두 가지였다. 하나는 외레순 대교(Øresundsbron)를 건너 스웨덴 말뫼(Malmö)로 가는 것이고 다른 하나는 코펜하겐 북쪽 헬싱괴르(Helsingør)에서 페리를 타고 스웨덴 헬싱보리(Helsingborg)로 가는 것이었다. 인터넷을 찾아보니 외레순 대교를 건너가는 것이 보편적인 방법이었다.

어느 쪽으로 가든 스톡홀름까지 걸리는 시간은 비슷했다. 우리 역시 캠핑카를 타고 외레순 대교를 건너 스웨덴으로 들어가는 것이 간편하긴 했지만, 문제는 비용이었다. 외레순 대교를 한 번 건너는데 통행료가 750(SEK, 스웨덴 크로네)나 했다. 원화로 십만원이 넘는 돈이었다.

그래서 우리는 헬싱괴르에서 페리를 타기로 결정하고 북쪽으로 차를 몰았다. 외레순 대교보다는 페리가 저렴하다는 이야기를 들었기 때문이다. 결과적으로 이는 아주 훌륭한 선택이었다. 헬싱보리행 페리는 350(DKK, 덴마크 크로네)였다. 순간의 선택으로 비용을 절반 가까이 아낀 것이다.

운행 간격을 몰라서 대기 시간이 길면 어떡하나 걱정을 했지만 항구에 도착하니 이미 Scandlines 페리가 차량을 선적 중이었다. 헬싱괴르에서 헬싱보리까지는 20분 정도 걸렸다. 페리를 통해 국경을 넘는 것이 두 번째라서 그런지 이번에는 긴장하지 않고 여유있게 주차를 마쳤다.

코펜하겐에 있는 동안은 구름이 많고 날씨가 흐렸는데, 오늘은 제대로 된 스칸디나반도의 푸른 하늘이 우리를 맞아주었다. 덴마크부터 북유럽 국가라고 하지만 진짜 북유럽은 스칸디나반도가 아니겠는가! 시원하게 뻗은 E4 고속도로를 타고 스웨덴의 수도 스톡홀름으로 달렸다.

▲거울 같은 호수를 곁에 두고 시원하게 뻗어 있는 E4 고속도로 ⓒ 한성은

사실 이번 여행에서 스웨덴은 우리에게 그저 핀란드를 가기 위해 거쳐가는 나라였다. 오랫동안 북유럽 패권 국가였고, 경제 강국이긴 하지만 여행지로서의 매력을 느끼지는 못했다. 물론 스웨덴도 그 나름의 맛과 멋을 가진 나라겠지만 우리에게는 핀란드와 노르웨이가 기다리고 있었다. 32일 일정으로 스웨덴까지 꼼꼼하게 여행하기에는 너무 무리였기 때문에 하루만에 스웨덴을 가로 질러 스톡홀름으로 향하고 있었다.

우리가 달렸던 E4 고속도로는 아주 잘 정비되어 있었는데 스칸디나반도에 있는 북유럽 3개국 중에서 이 정도로 훌륭한 도로는 없었다. 덕분에 우리는 원래 계획대로 스톡홀름까지 무사히 도착할 수 있었다. 다만 아쉬운 점은 너무나 잘 정비된 고속도로 덕분에 스웨덴을 가로지르는 동안 창밖을 내다보는 재미는 없었다.

스톡홀름에서 핀란드 헬싱키로 가는 페리를 예약해 둔 상태여서 달리는 동안에는 시간 안에 도착해야 한다는 생각만 했었다. 하지만 지나고 보니 고속도로가 아니라 지방도를 달렸으면 더 좋았을 것 같다는 생각이 뒤늦게 들었었다. 이날 이후로 핀란드와 노르웨이에서는 시간이 더 오래 걸리고 운전이 힘들더라도 곧게 뻗은 고속도로보다는 일부러 지방도를 골라서 이동을 했다.

▲고속도로 표지판에 있는 '캠핑장', '수영' 같은 그림들이 스웨덴에 왔음을 알려주고 있었다. ⓒ 한성은

고속도로 위에서 낯선 표지판들을 많이 봤는데 그 중에서도 볼 때마다 낯설고 설레는 표시는 캠핑장 표시와 함께 '호수가 있고 수영도 할 수 있음. 짱 멋지지?'라고 적힌 기호였다. 핀란드를 호수의 나라라고 하는데 스웨덴도 그에 못지 않게 호수가 많았다. 창 밖으로 보이는 호수는 군자의 마음을 왜 명경지수(明鏡止水, 아주 맑고 깨끗한 심경)라고 하는지 깨닫게 해주었다.

특히, 옌셰핑(Jönköping)을 지나면 만나게 되는 바다 만큼 넓은 베테른(Vättern) 호수는 그냥 지나칠 수가 없어서 차를 세우고 한동안 넋을 놓고 바라보았다. 여행 일정이 넉넉하지 못해서 가까이 가지 못하는 것이 안타까울 따름이었다.

그렇게 E4 고소도로를 열심히 달려 해 질 무렵 스톡홀름 50km 지점에 도착했다. 아직 여름이라 해가 늦게 지기 때문에 해질 무렵이라고 해도 거의 밤 10시에 가까운 시간이었다. 이대로 조금만 더 가면 스톡홀름 시내로 들어갈 수 있었지만 우리는 고속도로 휴게소에 차를 세우고 노숙을 했다.

시내로 더 들어가면 유료 캠핑장을 이용해야 하는데 캠핑카에는 물도 가득했고, 화장실도 아직 여유가 많았기 때문이었다. 캠핑카 여행에서는 캠핑장 이용을 최소화 하는 것이 경비를 절약할 수 있는 지름길이었다.

▲스웨덴은 노숙을 위해 들어간 고속도로 휴게소에서 바라본 풍경도 그림 같았다. ⓒ 한성은

*

대도시에 들어가기 전에 반드시 주차 문제를 해결할 것! 이것은 북유럽 캠핑카 여행 내내 가장 머리가 아픈 부분이었다. 그런데 스톡홀름에서는 아주 간단하게 이를 해결할 수 있었다. 다음날 아침 일찍 스톡홀름 시내로 들어가서 핀란드 헬싱키행 페리를 타는 항구로 갔다. 일단 위치를 확인해 놓고 다음 준비를 할 생각이었다.

그런데 스톡홀름 항구(Stadsgården, Tegelvikshamn)에 도착하니 스톡홀름 구시가지인 감라스탄(Gamla Stan)이 생각보다 가까이에 있었다. 항구에서 걸어서 30분이면 갈 수 있는 거리였다. 우리는 이미 페리 티켓을 예약해 놓은 상태였기 때문에 그대로 항구에 들어가 주차장에 무료로 주차를 했다. 계획 없이 시내로 들어왔는데 이틀간 주차 문제와 숙박 문제가 한번에 해결된 것이었다. 여행을 시작한 지 일주일도 되지 않았는데 벌써 요령이 생기고 있는 것 같아서 기분이 좋았다.

▲스톡홀름 항구에 정박 중인 페리의 승객들을 연신 실어나르는 노란 보트 ⓒ 한성은

▲스톡홀름 항구에서 주차와 숙식을 한 번에 해결했다. ⓒ 한성은

▲여행객들이 풍기는 여유로움이 넘치는 스톡홀름 항구 ⓒ 한성은

주로 호화 크루즈나 국가 간 페리가 정박해서인지 항구 주변은 여행객들이 풍기는 여유로움이 넘쳐났다. 해변가로 반려견과 함께 조깅을 하는 사람들 사이로 벤치에 앉아 느긋하게 맥주를 마시는 사람들을 보고 있으니 내 마음도 함께 여유로워졌다. 이틀 간 계속해서 운전을 했지만, 스톡홀름의 바닷바람을 맞는 순간 피로가 싹 가셨다. 그대로 작은 가방을 둘러메고 '요람에서 무덤까지'의 나라 스웨덴의 심장으로 발길을 옮겼다.

덧붙이는 글 | 이 글은 기자의 블로그 '타박타박 아홉걸음(http://ninesteps.tistory.com)'에도 동시에 게재되었습니다.