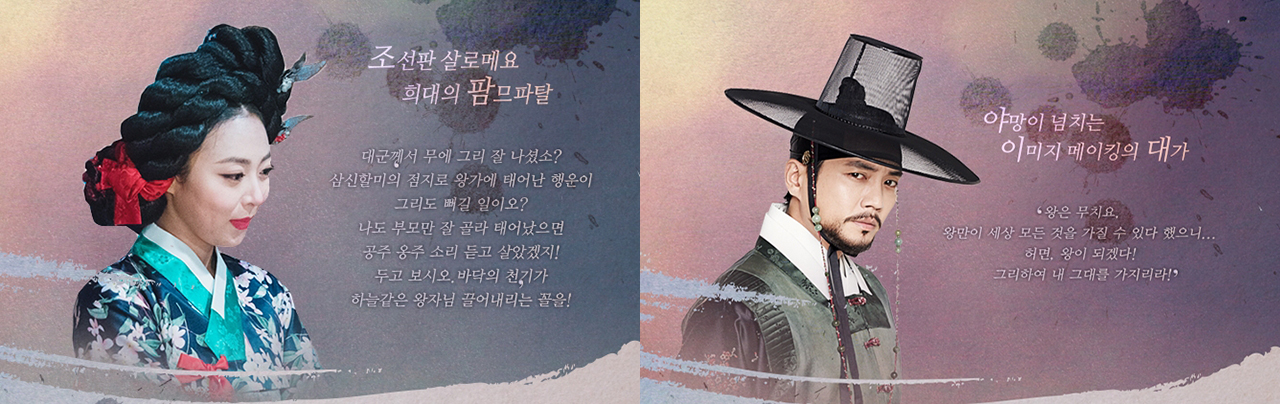

▲<대군> 속의 기생 초요경(추수현 분)과 진양대군(주상욱 분). ⓒ TV조선

사극에는 나라의 녹을 먹는 사람들이 기생과 접촉하는 장면이 자주 나온다. TV조선 드라마 <대군 - 사랑을 그리다>도 마찬가지다. 드라마에서는 수양대군과 동일 인물인 진양대군(주상욱 분)이 기생을 자주 만난다. 술자리도 많이 갖는다. 하룻밤을 함께 지내는 경우도 있다.

진양대군은 그런 상황에서 매우 자연스럽게 행동한다. 주위 시선을 별로 의식하지 않는다. 사극 속의 다른 남성들도 자연스럽기는 매한가지다. 상대방 기생 역시 마찬가지다.

사극에서 자주 묘사되는 그런 '자연스러움.' 그것은 조선 시대의 일반적 풍경과 거리가 멀다. 물론 당시에도 성매매는 있었다. 하지만 사극 속 풍경과 아주 달랐다. 왜냐하면 불법이었기 때문이다. 그래서 사극에서처럼 자연스럽게 이뤄질 수 없었다. 나라의 녹을 먹는 사람들은 특히 그랬다.

사극과 달리 조선 시대에는 민간 기생집이 많지 않았다. 대부분의 기생은 관기였다. 관청에 속한 여성 공노비(관노)가 관기로 충원됐다. 대다수의 기생은 이런 여성들이었다.

주막으로 대표되는 유흥업소는 지방과 한양을 잇는 대로변에서나 쉽게 발견할 수 있었다. 그 외의 지역에서는 주막도 찾기 힘들었다. 이런 사실은 네덜란드인 헨드릭 하멜의 기록에서도 드러난다. 효종 임금 때인 1653년 제주도에 표류해 13년간 조선 생활을 하면서 제주·전라·충청·경기·한양을 여행한 그는 <하멜 표류기>에서 이렇게 증언했다.

"여행자들은 길을 가다가 날이 저물면 양반 집이 아니라도 아무 집에나 들어가 잠을 청하고, 자기가 먹을 만큼의 쌀을 내놓는다. (중략) 한양으로 가는 큰길에는 고관이든 일반 백성이든 여행자가 묵을 수 있는 진정한 의미의 휴게소(주막)가 있다."

중심부인 읍성의 경우에는 시내 거리에도 주막이 있었지만, 읍성을 벗어난 지역에서는 한양과 통하는 대로변으로 나가야만 주막을 만나기 수월했다. 이런 영업장소가 드물었기 때문에, 대로가 아닌 길로 여행하는 사람들은 식량을 갖고 다니며 일반 민가에서 숙식을 해결해야 했다. 주막 같은 유흥업소가 많았다면 이럴 필요가 없었을 것이다. 따라서 유흥업소에서 일하는 기생도 적을 수밖에 없었다.

관료와 기생의 '관계', 불법이었던 조선시대

▲조선시대 읍성. 사진은 김해읍성 북문. ⓒ 김종성

만약 관료가 유흥업소에서 숙박하다가 발각이라도 되면, 자칫 인생을 그르칠 수도 있었다. 명나라 법률을 조선 실정에 맞게 변형한 <대명률직해> 형률 편에서는, 관리가 "자녀(恣女, 직업적으로 성매매를 하거나 복잡한 이성교제로 평판이 나쁜 여성)"의 집에서 잠을 자면 곤장 60대에 처한다고 규정했다. 금전을 제공했건 안 했건 곤장을 맞았다. 허약한 사람은 60대 맞고도 죽을 수 있었다. 보통 사람도 그 정도 맞으면 몸이 망가질 수 있었다.

관료는 민간 술집 기생뿐 아니라 관청 기생도 쉽게 접촉할 수 없었다. 관기가 수령의 수청을 들기는 했지만, 관기의 본래 임무는 관청 행사 때 춤추고 노래하는 것이었다. 예능이 주 임무였던 것이다. 물론 술자리에 불려가는 일도 없지 않았지만, 그것은 예외적이고 불법적인 일이었다. 관청 고위층이 눈감아주지 않으면 불가능했다.

국가는 관기와 공직자의 사적 접촉을 엄격히 금지했다. <대명률직해> 형률 편에서는 관료가 관기의 집에 유숙하면 곤장 60대에 처한다고 규정했다. 관기와 하룻밤을 보냈다가는 자칫 죽을 수도 있었던 것이다. 관료의 아들이 그런 행위를 해도 동일한 처벌을 가했다. 처벌을 받은 관료 아들이 훗날 공직을 받게 되면, 관원 명부에 그런 사실을 기록해 두라고 <대명률직해>는 규정했다.

▲조선시대 형벌 도구. 서울시 합정동의 절두산순교성지에서 찍은 사진. ⓒ 김종성

관료가 관기와 불법 접촉을 하는 것만 처벌한 게 아니다. 경우에 따라서는 대수롭지 않아 보이는 행위를 해도 징계를 받을 수 있었다. 약한 수준의 연(緣)이 닿아도 그럴 수 있었다. 이로 인해 징계에 더해 망신까지 사는 일도 있었다. 이를 잘 보여주는 사례가 있다. 명종·선조 때 사람인 임제(1549~1587년)의 경우다.

임제는 관료 겸 문장가였다. 호걸이란 평가를 받을 정도로 시원스러운 인물이기도 했다. 그가 종5품 평안도사(平安都事)가 되어 평양으로 이동할 때였다. 도사는 감찰 업무를 수행했다. 종5품이면 지금으로 치면 중앙관청 과장급 정도다.

임제는 평양 가는 길에 개성을 통과했다. 개성 도로변에 그곳 관기 황진이의 무덤이 있었다. 황진이는 16세기 초반에 태어났고, 임제는 중반에 태어났다. 임제가 그 무덤을 지난 시점은 황진이가 죽은 지 몇십 년 이내였을 것이다.

대로변에서 전설의 황진이 무덤을 발견한 임제는 그냥 지나치지 못했다. 즉석에서 글을 지어 추모제를 올렸다. 이게 화근이 됐다. 관료가 관기 무덤에 제사를 올리는 것은 올바른 처사가 아니라는 비판이 나왔다. 그런 비판이 조정 분위기를 주도했다.

이로 인해, 임제는 임지에 도착하기도 전에 파직을 당했다. 제사를 지내자마자 소문이 한양까지 퍼지고, 파면도 신속히 이뤄졌던 것이다. 광해군 최측근인 어우당 유몽인의 <어우야담>은 이 상황을 이렇게 정리했다.

"지금 송도(개성) 대로변에 유명 기생인 진이의 무덤이 있다. 임제가 평안도사가 되어 송도를 지날 때 그 무덤에 축문을 지어 제사를 지냈다가 결국 조정의 비판을 받았다."

관리가 관기의 무덤에 조의를 표하는 것만으로도 잘못하면 파직을 당할 수 있었다. 이런 사회에서, 관리가 공공연하게 관기와 접촉하고 잠자리까지 같이한다는 것은 웬만한 강심장으로는 힘든 일이었다.

물론 그런 속에서도 불법적 접촉이 없지는 않았다. <춘향전> 속의 변학도처럼 관직을 욕망 충족의 도구로 활용하는 이들도 있었다. 어떤 경우에는, 관기가 신분상승을 목표로 관료에게 의도적으로 접근해 첩이 되려고 시도하는 경우도 있었다. 하지만 어디까지나 예외였다.

그리고 그런 예외적인 상황에 놓인 기생과 관료는 주변 시선을 의식해 조심스레 행동할 수밖에 없었다. 사극에서처럼, 나라의 녹을 먹는 사람이 그런 상황에서 공공연하고 자연스럽게 행동하기는 힘들었다.

섣불리 행동했다가는 형법에 저촉되어 곤장을 맞을 수도 있었다. 그래서 기생과 접촉하는 관료는 자신의 행동이 단속 대상이라는 걸 의식하면서, 주변을 향해 레이더를 가동할 수밖에 없었다. 이런 실정을 감안하면, 사극 속 남성들의 대담함은 현실과 거리가 있어 보인다.