| <오마이뉴스>가 올해 창간 20주년을 맞아 '나의 스무살' 기사 공모를 진행합니다. 청춘이라지만 마냥 빛날 수는 없었던, 희망과 좌절이 뒤섞인 여러분의 스무살 이야기를 기다립니다. [편집자말] |

스무 살, 말만으로도 마음이 살짝 동한다. 풋풋한 설렘으로.

젊다는 것 하나만으로도 아무 부러울 것이 없었다. 그때는 내가 세상의 주인공인 양 마음을 빳빳이 세우고, 무엇이든 해낼 수 있으리라는 자신감이 있었다. 무모함, 그 자체였다.

어쩌면 어리다는 이유만으로 주어지는 것을 그저 받아들이는 날 속에서 벗어나, 모든 것들을 내가 바꿀 수 있으리라는 기대감 때문이었는지도 모른다. 그때만 해도 여학생들이면 장래 꿈이 현모양처라 해도 별반 놀라운 게 아니었다. 넉넉지 않은 가정형편에 대학생이 된다는 게 부모님께 적지 않은 부담이 되었을 것이다.

"대학에 가면 뭐 하려고? 그저 여자는 남자 잘 만나서 결혼하면 그만인 게야, 공부하는 것보다 돈을 버는 게 백배 낫지. 원 무슨 바람인지....."

"입학금만 내줘요. 등록금은 내가 아르바이트 해서 마련할게요."

어머니는 마뜩잖아했지만, 막내였던 나를 무척 귀여워해 주셨던 아버지의 묵묵한 감내로 나는 대학생활을 누릴 수 있었다. 그때의 뿌듯함이란...... 하지만 그것도 잠시. 나는 등록금을 마련해야 한다는 목마름으로 과외를 시작했다.

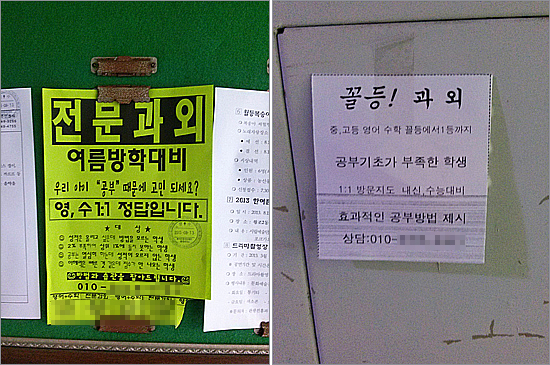

대학 다니고 싶어서 시작한 과외

▲과외 광고지 ⓒ 김학용

친구들은 물론 성당의 모임. 그리고 엄마의 친화력을 빌려 과외할 학생들을 찾아 나섰고 일주일을 단 하루도 쉬지 않고 과외 아르바이트를 하게 되었다. 초등학생부터 고등학생까지. 대부분 오후 시간은 친구들과 어울리는 시간도 없을 만큼, 주말은 보충시간까지 잡혀 꼼짝달싹할 여유가 없었다.

그뿐인가? 일일이 학생의 집으로 찾아가야 하는 수고로움에 결과가 좋아야 한다는 부담감에 정리노트에 쪽지시험까지 준비해야 했다. 그러다 보니 몸이 힘든 것은 물론 정작 내가 해야 할 공부는 등한시하게 됐다. 대학을 다니기 위해 아르바이트를 하는 것인지, 아르바이트를 하기 위해 대학을 다니는 것인지 중심을 잡지 못했다.

그래도 학점을 포기할 수 없어 친구들에게 요약노트를 빌렸고, 시험기간에는 도서관에서 밤을 새워가며 공부에 전념했다. 아마 그때가 가장 치열하게 하루하루를 보냈던 때 같다. 그런 날들을 버티어낼 수 있었던 힘은 내 손에 쥐어지는 수업료 봉투에서 나왔다. 그런 날은 엄마도 기특하다는 웃음을 지었고 다음날이면 밥상에 제육볶음이 오르곤 했다.

지금도 기억에 나는 정미(가명)는 당시 중학생으로 엄마의 소개로 시작한 학생이었다. 그는 우리 집이 있는 언덕 밑에, 그러니까 평지에 자리 잡은 부촌에 있는 이층 양옥집의 외동딸이었다. 학교에 오갈 때마다 그곳을 지나치면서 그 안이 궁금했었는데 정말 꿈에 그리던 집 그대로였다.

두툼한 철문을 열고 들어서면 잔디밭이 펼쳐지고 그 사이로 박혀 있는 돌을 징검다리 밟듯 걸어가 다시 현관문을 열면 편안한 가죽소파가 놓인 거실이 나왔다. 이 층으로 된 계단을 올라가면 또 다른 집이 한 채 나왔다. 보라색 홈드레스를 입고 나를 바라보며 이것저것 묻던 정미 엄마는 가진 만큼의 여유를 보여 은근히 부럽기도 했다.

"우리 정미가 도통 공부에 관심이 없어서. 정미가 성적이 오르기만 하면 수업료는 배로 줄게요."

그 말에 호기심이 발동했지만 정작 정미를 만나보고서는 정미 엄마의 말에 수긍이 갔다. 수업 두 시간 동안 정미는 아무것도 하지 않았다. 책상에 앉아 있을 뿐. 내가 영어 단어장을 써주어도, 요약노트를 펼쳐도 그저 바라볼 뿐 아무 반응도 없었다. 대신 두 시간이 지나면 먼저 일어나 밖으로 나가는 게 전부였다.

당장이라도 그만두고 싶었지만 이미 수업료는 받았고 바닥인 성적을 올리는 게 쉽다는 생각에 '한 번만'을 입에 달고 다녔다. 하지만 도통 달라질 기미가 보이지 않아 한 달도 채 못 되어 내가 먼저 그만두겠다는 말을 해야 했다. 그때가 여름방학 기간이었다.

정미를 다시 만나다

▲기생충 스틸컷. 기우(최우식 역)가 과외를 하러 연교(조여정)의 집에 도착한 장면 ⓒ 바른손이엔에이

지루한 여름이 끝났다. 개강 후 나는 중간고사 준비로 한창 정신없는 날을 보내고 있었다. 그날도 도서관에서 늦게까지 공부하고 집으로 돌아오는데 어둑한 길 한 쪽에 서너 명의 학생들이 눈에 들어왔다.

모른 척하고 지나치려는데 마음이 멈칫하는 순간 무리 속에 서 있는 정미가 눈에 들어왔다. 잔뜩 움츠린 모습으로. 얼핏 보아도 서너 명의 무리는 정미에게 뭔가를 요구하고 있었다. 오가는 사람도 없어 겁이 나기는 했지만 그냥 모른 척 할 수 없어 나는 목소리에 힘을 실었다.

"뭐 하는 거야? 정미야. 무슨 일이야?"

"......."

나는 무리 속으로 들어가 정미를 막아섰고 정미는 눈이 동그래졌다.

"누구세요?"

"나? 정미 사촌언니야. 아, 너희들이구나. 툭하면 정미한테 빌붙는 애들이. 그래 잘 됐다. 그렇지 않아도 정미가 아직 집에 오지 않아서 파출소에 다녀오는 길이거든. 경찰 아저씨가 금방 오실 거야. 내가 너희들 봤으니. 여기서 같이 기다려."

내 말에 아이들은 슬금슬금 꽁무니를 뺐고 나는 정미를 집까지 데려다주었다. 그 다음 날부터 나는 정미를 다시 가르치게 되었다. 물론 정미의 성적도 차츰 올라 과외비도 두둑하게 받을 수 있었다. 정미는 나를 정말 사촌 언니쯤으로 여기며 무척 잘 따랐다. 중학교를 졸업하고 부산으로 이사를 갈 때까지.

그렇게 시작한 과외 선생님이라는 자리는 대학교를 졸업할 때까지 지속되었고, 결혼 후부터 얼마 전까지도 해 왔다. 스무 살의 입에서 단내가 날 정도로 치열하게 한 과외 아르바이트는 어쩌면 내 삶의 중심을 자리 잡게 한 단초였는지도 모른다.

나중에 듣게 된 소식으로 정미는 부산에서 교대에 들어갔고 졸업한 후에는 선생님이 되었다고 한다. 내가 정미를 기억하는 것처럼 정미도 나를 기억하고 있을까? 내가 40년이 지난 지금에도 정미를 기억하는 이유는 가장 푸르른 내 스무 살과 함께했기 때문이다. 푸릇푸릇한 설렘으로.