출근한 회사 동료의 얼굴이 심상치 않았다. 피부는 푸석푸석하고, 눈은 새빨가니 다크서클은 땅끝까지 떨어졌다. 어젯밤에 부부싸움이라도 대판 한 것이 아닌가 싶어 모른 척 했다.

점심을 먹고, 시원한 아이스아메리카노를 들고 동료와 주변 산책을 했다. 속으론 계속 궁금했지만 밖으로 꺼내지 않았다. 그때였다. 동료는 내 마음을 알아차린 듯 이야기를 꺼냈다. 동료의 시뻘건 눈의 주범은 바로 유튜브였다. 우연히 우리나라에 숨겨진 땅굴에 대한 영상을 보았는데, 꼬리에 꼬리를 잇는 영상을 보다 보니 어느새 밤을 홀딱 새웠다는 것이다. 영상도 수십 개나 되었다고 했다.

동료의 말에 살짝 김이 빠지긴 했지만, 얼마나 재밌길래 밤까지 새웠을까 하는 궁금증이 생겼다. 무엇보다 놀라운 것은 땅굴이 실제 존재한다고 믿고 있는 모습이었다. 나에게도 계속 보라고 권했는데 두려웠다. 얼마나 영상이 그럴싸하면 평소 냉철한 사람이 도시 한복판에 땅굴이 있다는 허무맹랑한 이야기에 침까지 튀기며 열변을 토하는 것인가. 그의 뒤편에서 사악한 미소를 짓고 있는 유튜브 알고리즘이 보였다.

그놈의 유튜브가 뭐라고

▲유튜브 로고 ⓒ Youtube

비단 그 미소는 동료에게서는 볼 수 있는 일이 아니었다. 아들이 핸드폰이 생긴 초등학교 6학년 무렵부터 내 자리를 유튜브에게 빼앗겨버렸다. 축구 게임을 좋아하던 아들은 관련된 온갖 정보를 유튜브를 통해서 습득했다. 뿐만 아니라 내가 대학 때 들었던 노래를 흥얼대길래 물었더니, 발라드를 듣다가 알고리즘을 통해 90년대 음악까지 섭력하게 되었단다. 아직 태어나기도 전의 노래를 익숙한 듯 읊조리는 모습을 지켜보며 묘한 느낌이 들었다.

이제 아들은 학원을 마치고 돌아오면 쉬는 동안 온통 조그마한 화면 속에 온 몸을 밀어 넣는다. 얼마나 깔깔대며 즐거워 보이는지 내가 들어갈 틈이 보이지 않았다. 가끔 뭐 그리 재밌는지 훔쳐보면 연달아 나타나는 영상의 홍수 속에 머리가 어지러울 정도였다. 아들이 한눈팔 기회도 주지 않고, 끝나자마자 다른 영상이 계속 앞으로 튀어나왔다. 앞, 뒤, 좌, 우를 차단하며 도망갈 기회를 모두 막았다. 아들의 모습은 흡사 늪에 빠진 사람 같았다.

그렇게 사람 혼을 쏙 빼가는 존재라면 나도 한번 부딪혀 보자. 이제 더는 방관자가 아닌 주체적인 모습으로 유튜브와 맞서기로 했다. 굳은 의지로 앱을 켰다. 예전에 얼핏 구독자 수가 어마어마한 커버 송을 부르는 한국인에 대한 기사를 본 적이 있었다. 검색하니 '제이플라'란 가수였다.

떨리는 손가락으로 재생 버튼을 눌렀다. 얼굴을 모두 드러내지 않고 비스듬히 옆모습이 보였다. 그리곤 감미로운 목소리가 이어졌다. 원곡과는 또 다른 본인만의 독특한 해석이 매력적이었다. 머릿속 한편에서는 '정신 차려'라는 말이 들렸지만, 한없이 빠져드는 것을 막을 수 없었다. 한 곡이 끝났고, 그 여운이 파도처럼 밀려왔다. 어느새 다음 곡을 누르고 있었다. 심지어 가장 좋아하는 Luis Fonsi의 'Despacito'였다. 눈을 감고 감성을 담아 부르는 노래는 가슴을 마구 흔들었다.

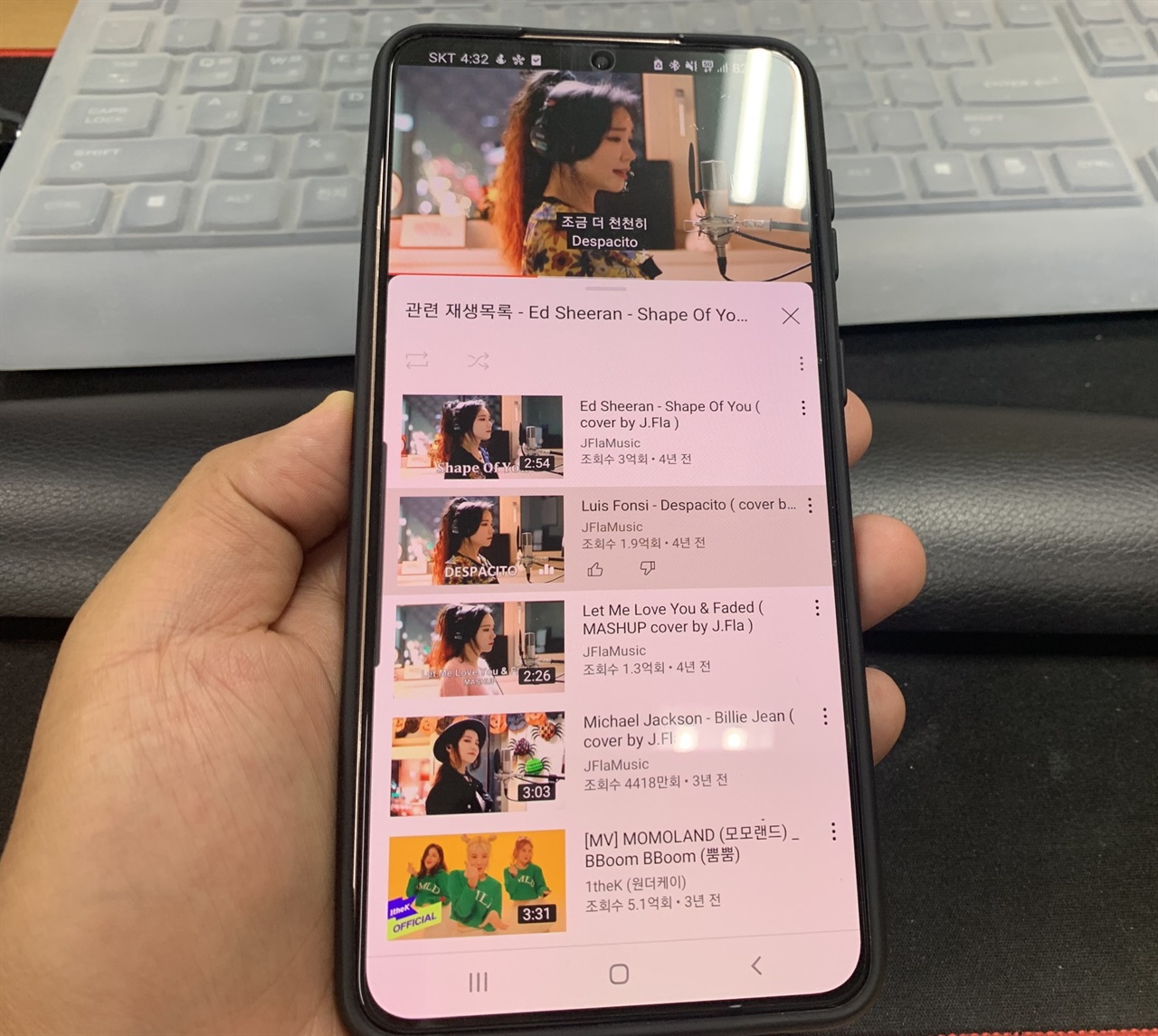

▲내 혼을 모조리 빼앗아간 유튜브 영상 '제이플라'우연히 유튜브를 통해 커버송을 듣기 시작했는데, 알고리즘에 빠져 헤어나오지 못했다. ⓒ 신재호

이미 덫에 걸린 것을 알아차린 알고리즘은 이제 그녀의 베스트 곡을 모은 영상을 눈앞으로 가져왔다. '안돼' 하면서도 1시간이 넘도록 영상을 보았다. 그 뒤로도 며칠 동안 출근길, 퇴근길은 온통 커버 송이 차지했다. 어느 순간에는 다른 가수의 커버 송까지 들이밀며 유혹했다. 결국 나는 두 손 두 발 다 들고 말았다.

유튜브 알고리즘에 빠져 헤어나오지 못한 경험을 한 뒤로 한때 유행했던 말이 떠올랐다. 한 번도 안 본 사람은 있어도, 한 번만 유튜브 본 사람은 없다.

이 글을 쓰는 순간에도 내 귀에는 커버 송이 잔잔히 흐르고 있다.