| '코로나 시대의 육아를 누군가는 기록했으면 좋겠다'라는 생각으로 연재를 시작했습니다. 시간은 흐르고 언젠가 막이 내릴 시대이지만 안 그래도 힘든 육아에 이 시국이 무언가로 고통을 주는지 알리고 공유하며 함께 고민해 보고 싶었습니다. 항상 말미에 적는 글이지만 아기를 양육하고 계시는 이 시대의 모든 부모님들께 위로와 응원 너머의 존경을 보내는 마음으로 글을 씁니다.[기자말] |

두 달 전 아이는 '엄마'를 처음으로 불렀다. 그렇게 입을 떼고는 하루 종일 '엄마 엄마'를 반복했는데 처음 아이가 엄마를 부른 날은 물론이고 한동안 하루 종일 엄마라는 단어를 외쳐댔다. 엄마라는 단어는 여러가지 의미로 사용됐다. 배가 고프다거나 잠이 온다거나 할 때에도 엄마라는 단어를 외치는 것으로 대신했다. 그 모습을 보던 아내는 감사하고 고마운 마음과 신기한 감정에 눈물을 자주 흘렸다.

그러고 한동안 아이는 다른 단어들을 말하지 않았다. 우리 집에서는 아기에게 밥을 '빠빠'라고 가르쳤는데, 원하는 시간에 빠빠를 주거나 장난감을 줄 때, 기분이 매우 좋을 때면 가끔 이상한 소리를 내기는 했지만 의미 있는 단어로 들리지는 않았다. 그렇게 시간은 흘렀다.

어느 날, 퇴근을 해서 보니 아내가 아이가 '빠빠'와 비슷한 소리를 내고 '아빠'와 비슷한 단어를 말하는 것 같다고 얘기를 했다. 하지만 내가 들어보지 못했고 직접 그 순간을 만나지 못해서 와닿지는 않았다. 게다가 아빠라고 불러야 하는 사람이 왔는데 아이는 본체 만 체 하고 딴청을 부리며 다른 놀거리에 집중하고 있었다. 불러야 하는 사람을 두고 엄마 앞에서 나를 부른다니 알 수 없는 아이의 마음이었다.

그러던 주말이었다. 여느 주말의 풍경처럼 아내는 나에게 아이를 잠시 맡기고 집안일을 하고 있었다. 낮잠을 자야 하는 시간이라고 걱정하는 것이 무색하게 아이는 온 집안을 기어 다니고 물건들을 잡고 일어나기 바빴다. 집중해서 따라다니며 돌봐야 했다. 이제는 꽤 기는 속도가 빨라지고 잡히는 물건을 뭐든지 잡고 일어서기 때문에 움직이기 전에 필히 아이의 동선을 미리 살펴야 했기 때문이다.

그때였다. 아이가 부엌을 향했다. 부엌의 식탁을 잡고 아이가 일어섰다. 넘어지지 않게 뒤에서 앉아서 받쳐 주고 있었다. 그 순간, 갑자기 '빠빠'와 같은 알 수 없는 소리를 내기 시작했다. 이내 빠빠라고 발음을 하더니 '아빠'라고 정확히 발음했다. 한번 하고 나서는 하루 종일 저 두 단어를 반복하기 시작했다.

기분이 이상했다. 일전에 아내가 엄마 소리를 처음 듣고 울었던 이유를 조금은 알 수 있을 것 같았다. 단순한 단어지만 들은 아빠 입장에서는 복합적인 감정이 일어났다. 감정의 소용돌이가 되어 순간, 전율이 이는 듯한 느낌이 들었다. 이상한 기분이 돌고래의 초음파처럼 빠르게 몸에 퍼져 내 몸을 얼게 했다. 그 이후로도 아이는 빠빠 아빠라는 단어를 계속 말했다. 고맙고 감사한 마음으로 아이를 품에 안았다. 그리고 다급히 아내를 불렀다.

"여보, 아이가 아빠라고 했어요!"

"진짜요? 내가 말했잖아요. 며칠 전부터 아빠라고 하더라고요. 축하해요."

"기분이 이상하네요. 좋기만 할 줄 알았는데..."

"지난번에 엄마를 처음 아이가 말했을 때의 내 마음을 이제 당신도 조금은 알겠지요?"

아이는 이후 아빠라는 단어를 이 버전으로, 저 버전으로 조금씩 다르게 하루 종일 옹알거렸다. 내 눈을 보면서 아빠라고 할 때의 그 감정은 미처 글로 표현을 못하겠다. 세상에서 처음 느껴보는 기분이었기 때문이다.

결혼 7년 만에 아이를 낳았고, 이제 아이가 돌이 지났으니 아빠 소리를 8년 만에 들은 거다. 어쩌면 이 순간을 막연하게 바라고 동경하지는 않았을까, 이 순간을 정말 기다린 건 아니었을까, 아이의 출산 이후 아이가 아빠를 불러 주는 순간을 막연히 바라고 있지만은 않았을까라고 생각하니 나도 울컥 눈물이 나려 했다.

▲해바라기아기 이가 났었을 때, 심었던 해바라기. 싹이 났을 때 촬영한 것이다. ⓒ 최원석

아내에게 그 모습을 보이지 않으려 밖으로 나왔다. 아내가 아이에게 선물했던 수많은 조명들과 장난감들 그리고 바람개비들, 그리고 아이의 첫 이가 난 것을 기념하며 심었던 해바라기 화분이 보였다. 아기가 이것들을 매일 같이 보면서 아빠라는 단어를 얼마나 연습하고 되뇌었을까 생각하니 다시 눈물이 앞을 가렸다.

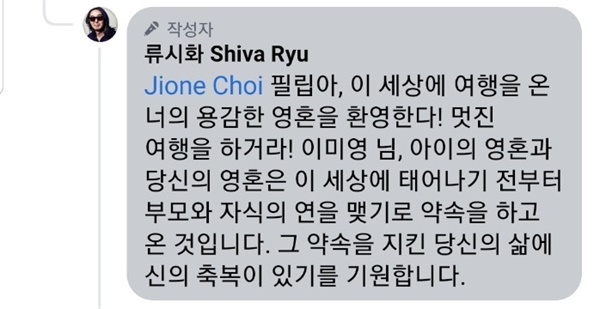

문득 일전에 아이의 탄생을 축하해 주신 류시화 시인의 축하글이 떠올랐다. '아기와 아기 엄마와 아빠의 영혼은 이 세상에 태어나기 전부터 부모와 자식의 연을 맺기로 약속을 하고 온 것'이라던 시인님의 말씀이 떠올랐다. 그 기억에 더 하염없이 눈물이 흘렀다.

<오마이뉴스>에 감사하게도 육아기를 연재하며 여러 가지 이유로 많이 힘들 때도 다른 부모님들을 씩씩한 척 응원했었다. 하지만 오래 기다리다 아기를 낳은 귀중한 때가 하필 이 시국이라 힘든 점이 많아 한때 우울감에 빠지기도 했음을 고백한다. 솔직히 가끔은 너무나 힘이 부쳐서 아이와 아내 몰래 혼자 소리 없이 울기도 했던 때가 있었다. 그런 기억이 나서 더 감정이 북받쳤다.

제약이 많은 지금 이 시기, 아기는 많은 사람들에게 만나서 영향을 받거나 도움을 받지 못했음에도 꾸준히 성장해왔다. 아빠가 집에 없는 시간에 엄마의 사랑으로, 아이의 노력으로 여기까지 왔다 생각하니 아이와 아내에게 고마운 마음만 들었다.

일전에 심어 두었던 해바라기가 아이를 많이 닮아있다고 아내에게 말한 적이 있다. 길고양이의 해코지로 아기의 이가 났던 것을 기념해서 심었던 해바라기는 사라져 버렸다. 이제 그 해바라기를 볼 수는 없지만, 이 시국에 감사하게 꾸준히 발전을 이뤄온 아이는 분명 해바라기를 닮아있었다.

▲해바라기싹이 났던 해바라기가 잘 자란 모습. 길 고양이의 해코지로 안타깝게 안녕을 고해 버렸다. ⓒ 최원석

두 손을 모으고 앉아서 감사함에 기도를 했다 그 기도에 이 시대의 아이들의 발달과 안녕, 건강을 진심으로 기원했다. 우리 부부처럼 이 벅찬 감동을 먼저 느끼신 분들도 계실 거다. 아직 그 신기한 감정을 느끼시기 전인 아기들의 부모님들도 얼른 이 경험을 할 수 있길 바란다는 마음을 담아 기도를 해본다. 모쪼록 이 기도가 하늘에 닿기를 간절히 바라는 바이다.

참으로 불분명하고 불안한 시대이지만 이 시간에도 아기를 사랑으로 기르고 계신 모든 부모님들께 아이의 해바라기를 닮은 예쁜 응원과 격려를 드린다. 해바라기의 꾸준함을 담은 존경과 감사의 인사도 함께 전하는 바이다.

위에 언급했던 류시화 시인께서 아기가 탄생을 했을 때, 축하해 주셨던 감동의 메시지를 글에 담아 전해 드린다. 신의 축복을 모두 함께 꼭 받으셨으면 하는 마음이다. 시인님의 글을 독자님들께 바치며 글을 마친다.

▲류시화 시인의 축하아기와 아기 엄마에게 류시화 시인이 전했던 진심의 메시지. 모든 세상의 어머니 아버지들께 바치는 류시화 시인님을 닮은 멋진 글이다. ⓒ 최원석

덧붙이는 글 | 이 기사는 추후 기자의 브런치에 실립니다.