오전 내내 교실 청소와 환경 미화를 한 뒤 담임 소개 글을 쓰던 중이었다. 우리 학교는 개학 전 미리 학급 홈페이지에 교사의 소개글을 게시하도록 한다. 새 학기를 앞두고 담임 선생님을 궁금해 할 아이와 학부모를 위해서다.

나를 어떤 선생님이라고 소개하면 좋을까? 아무래도 학부모들에게 처음 인사드리는 글이니만큼 신중하게 쓸 수밖에 없다. 그때 노크 소리와 함께 동학년 선생님들이 들어왔다. 한 선생님 손에는 흰색 봉투 여러 개가 들려 있었다.

"선생님, 반 뽑기 해요."

학년, 반, 업무, 교실은 이미 결정되었고, 이제 남은 것은 아이들이다. 한 해 동안 내가 맡게 될 아이들은 어떤 아이들일까? 사실 이것이 가장 궁금하다. 모두 똑같아 보이는 각각의 봉투 안에는 임시로 정한 가나다 반의 학급 명단이 들어 있다.

선생님 중 누구도 어떤 아이가 몇 반에 속해 있는지 모른다. 가위바위보로 먼저 순서를 정한 후 한 사람씩 봉투를 뽑기로 했다. 떨리는 순간이다. 기대되면서도 두렵고, 설레면서도 긴장된다. 나는 뽑기 전 유난스럽게 두 손을 모으며 말했다.

"제발 우리반 착한 아이들이길."

새학기에 내가 바란 아이들

▲새 학기를 앞두고 있는 교실 모습입니다. ⓒ 진혜련

며칠 뒤 나는 책을 한 권 읽었다. 10대 청소년들의 이야기를 담은 최진영 작가의 <일주일>이라는 소설이었다. 책에는 무책임하고 이기적인 어른들과 그런 어른들로 인해 점점 체념하게 되는 아이들이 나온다. 읽는 내내 마음이 무거워 두께가 얇은 책인데도 빨리 읽지 못했다. 나는 특히 책에 등장하는 교사가 목에 걸린 가시처럼 참을 수 없이 불편했다.

반 학생이 현장실습을 나가서 열악하고 부당한 대우를 받는 걸 알면서도 대수롭지 않게 생각하고, 힘들어하는 학생에게 버티라고, 돌아오면 안 된다고 말하는 교사였다. 아이의 안전과 미래보다는 학교의 입장과 자신의 편의만 생각하는 교사를 보며 같은 직업을 가진 사람으로서 부끄럽고 화가 났다. 교사라는 사람이 어떻게 저럴 수 있을까? 그러면서 내심 '나는 저런 교사는 아니지'라고 선을 그었다.

그런데 책을 덮은 후에도 뭔가 개운치 않았다. 문득 반 뽑기 했을 때 일이 떠올랐다. 내가 무심코 했던 말과 행동을 곱씹어 보게 되었다. 나는 착한 아이들을 맡고 싶어 했다. 나는 왜 착한 아이들을 뽑고 싶어 했을까? 내가 말한 착한 아이들은 어떤 아이들일까?

확진자 수가 폭증하는 가운데 새 학기를 맞이하게 되었다. 올해 교육부 방침을 보니 방역에 대한 교사의 부담과 책임은 더 가중되었다. 이런 상황에 좁은 교실에서 서른 명 가까이 되는 아이들을 제대로 관리하고 교육하기란 결코 쉽지 않다. 그런 이유로 나는 다른 어느 때보다 '착한 아이들'이 우리반이 되길 바랐다.

'착한 아이들'이라고 함은 물론 마음이 따뜻하고 배려심이 깊은 아이들이다. 하지만 그날 내가 말한 '착한 아이들'은 그것이 전부가 아닌 것 같았다. 나는 말 잘 듣고 얌전한 아이들, 그러니까 내가 통제하기 쉽고, 내 말에 순종적이고, 조용하고 수용적인 자세를 가진 아이들을 바라고 있었다. 한 마디로 나를 힘들게 하지 않고, 편하게 해줄 수 있는 아이들을 바란 것이다.

제멋대로 돌아다니는 아이, 자기 주장이 세서 친구들과 자꾸 부딪히는 아이, 쉴 새 없이 떠드는 아이, 나에게 삐딱하게 구는 아이는 가능한 피하고 싶은 거였다. 그런데 사실 내가 좀 더 여유를 갖고 따뜻한 시선으로 본다면 그 아이들은 자유롭고, 자기 생각이 분명하고, 친구들과 나누고 싶은 이야기가 많고, 비판적인 자세를 가진 아이기도 하다. 이기적이고 옹졸한 내 마음이 불쑥 드러나고 말았다.

그러면서도 아이들과 학부모들이 보게 될 담임 소개 글에는 이렇게 나를 써 놓았다.

"저는 아이들과 함께 하는 행복과 가르치며 배울 수 있는 즐거움을 주는 저의 직업을 사랑하고 있습니다. 진실한 마음으로 아이들을 존중해주는 교사가 되겠습니다. 아이들의 무한한 잠재력과 가능성을 발견해주고 키워나갈 수 있도록 정성을 다해 지도하겠습니다."

학급 모토에는 "Be yourself"라는 문장도 거창하게 적어놓았다. 나는 나 자신이 한없이 부끄러웠다.

시 한 편에 담은 새로운 마음

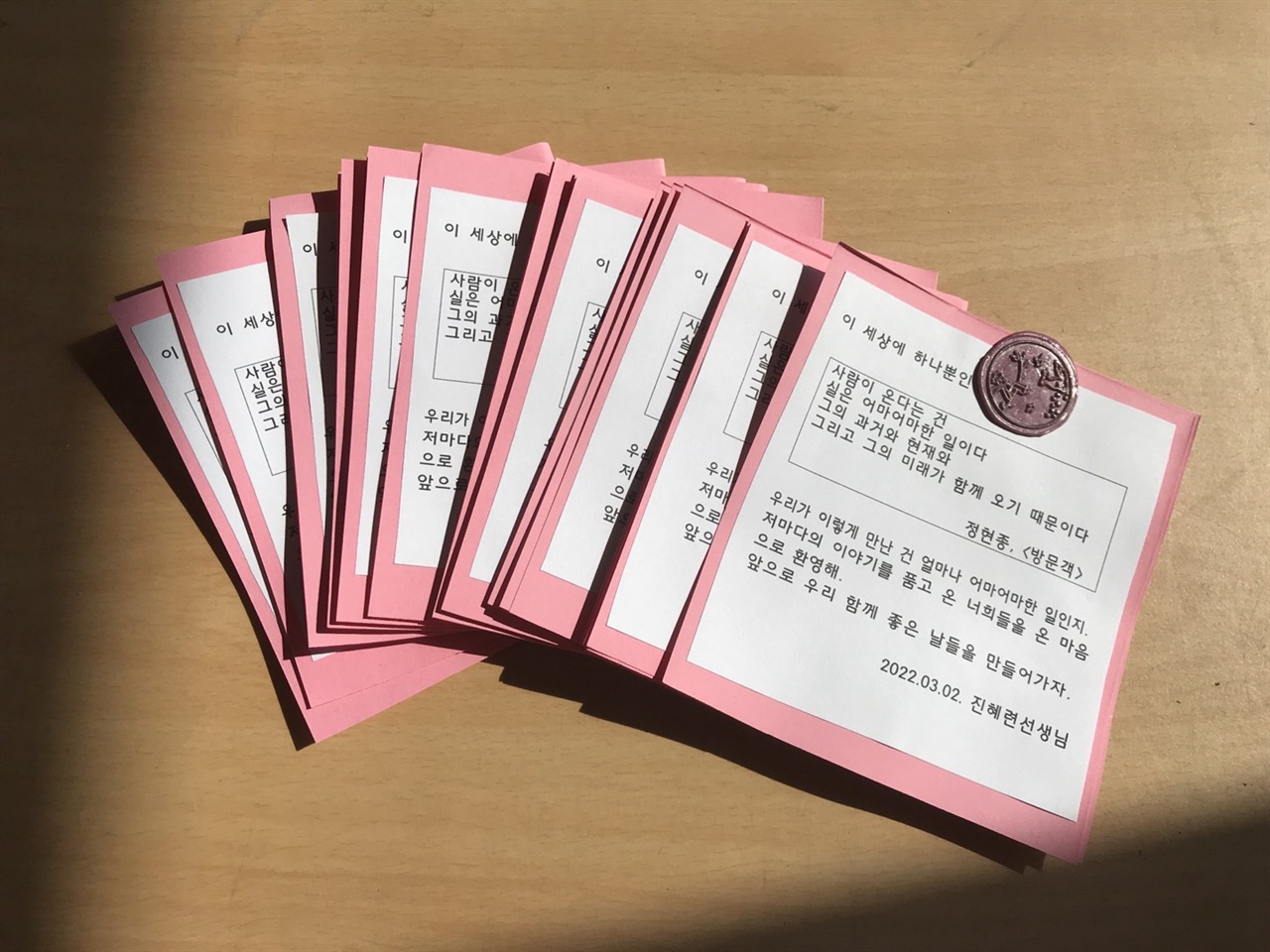

▲새 학기 첫날 아이들에게 전할 시편지입니다. ⓒ 진혜련

나는 아직 아이들이 오지 않은 빈 교실에서 다시 마음을 가다듬어 본다. 학급 명단에 적힌 아이들 이름을 한 명 한 명 소리 내 말해보며 다짐한다. 너희들을 있는 그대로 바라보겠다고. 그저 기쁘고 감사한 마음으로 소중한 너희들을 맞이하겠다고.

코로나가 생긴 이후부터 반 아이들에게 매주 시가 담긴 작은 편지를 써 주었다. 팬데믹 상황으로 몸과 마음이 지친 아이들에게 희망과 위로를 전하고 싶어서였다. 올해도 계속 이어가 보려고 한다. 새 학기 첫날 아이들 책상 위에 올려놓을 시편지를 써본다.

사람이 온다는 건

실은 어마어마한 일이다

그의 과거와 현재와

그리고 그의 미래가 함께 오기 때문이다

정현종, <방문객>

우리가 이렇게 만난 건 얼마나 어마어마한 일인지.

저마다의 이야기를 품고 온 너희들을 온 마음으로 환영해.

앞으로 우리 함께 좋은 날들을 만들어가자.

그리고 하나 더. 보고 싶은 작년 우리반 아이들에게 보낼 메시지를 쓴다.

"새 학기를 앞두고 조금 긴장되기도 할 텐데 너무 걱정마. 너는 분명히 잘 해낼 거야. 언제나 너를 사랑하고 응원하고 있는 사람이 있단다. 선생님의 사랑과 응원을 가득 안고 자신 있게 새 교실로 들어가렴."

새 학기를 앞두고 해야 할 일은 끝났다. 이제 아이들을 반갑게 맞을 것이다.