'3X3인치 화가'로 유명한 강익중의 작품집을 보다가, 2016년 영국 런던 템스강에 띄운 작품에 한참 눈이 머물렀다. <집으로 가는 길 (Floating Dreams)>. 고향을 북에 두고 온 실향민 어르신들이 그린 고향 그림 500개를 모아 만든 조형물이다.

마을에서 가장 큰 도로와 건물을 시원시원하게 그린 그림이 있는가 하면, 아담한 초가집에 우물이 있는 마당과 소, 개, 돼지까지 그린 정다운 그림도 있다. 한 그림 귀퉁이에 '고향 떠난 지 70년'이란 메모가 유난히 뭉클했다. 강물에 떠 있는 작품은 고향을 떠나 부유하는 그들의 삶을 보여주는 듯했다.

가보니 와닿는 피란민의 삶

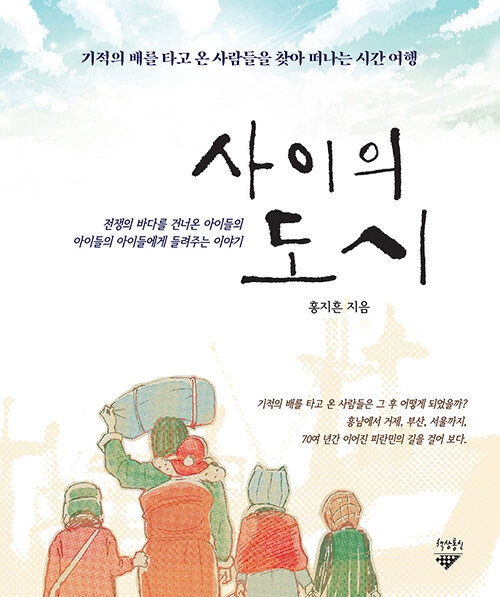

▲사이의 도시 겉표지 ⓒ 책상통신

홍지흔의 신작 그래픽 노블 <사이의 도시> 역시 실향민인 작가의 어머니가 직접 그린 지도 그림으로 시작한다. 다른 점이라면 지금은 갈 수 없는 어머니의 고향 함경도 흥남이 아니라 피란 시절의 거제도다.

작가는 어린 시절부터 들은 어머니와 외가 어른들의 거제도 피란 이야기가 한 편의 동화 같았다고 말한다. 한국 전쟁 중 흥남부두 철수 작전 과정에서 가족이 헤어졌다 만났다를 반복하다가 마침내 열 명의 온 가족이 기적같이 거제도에서 재회할 수 있었기 때문이다. 그 뒤로 부산을 거쳐 서울에 자리를 잡아 일가족을 이룬 외가의 내력 속에서 부산과 거제는 거쳐 온 도시였을 뿐이라고 짐작한다.

부산, 거제로 여행을 간 작가는 옛 골목길과 다리, 낡은 건물, 수령 300년 이상 된 나무 등 오래된 것들 앞에서 걸음을 멈춘다. '피란 때 힘들었겠지'라는 막연한 상상은 어머니의 가족들이 밥을 지어 먹었다는 개천가를 실제로 보고서야 그들이 맨몸으로 시작했다는 게 구체적인 현실로 다가온다. 이 경험은 과거를 밟아가는 화자 '나'의 여행기로, 과거 피란민의 삶은 픽션 드라마로 구현해 <사이의 도시>로 완성됐다.

한국전쟁 중이던 1950년 크리스마스, 이북 주민 1만4천여 명은 흥남 철수 작전을 통해 '메러디스 빅토리호' 배를 타고 폭탄이 떨어지는 불바다를 건너 남쪽 끝에 있는 섬 거제도에 도착한다. 그 기적의 배에서 내린 주인공 경주와 경복의 가족은 거제도의 땅을 밟는 순간 고단한 피란 생활, 힘겨운 이방인의 삶이 시작된다.

집이 없어 빈 교실, 헛간, 움막집을 전전해야 하고, 가져온 살림살이가 없어 우물물을 뜨기 위한 두레박마저 빌려야 한다. 부모는 하루 벌이 노동과 소소한 장사를 하면서 가난과 싸우지만 몇 개월 후에 전쟁 끝나면 고향에 돌아갈 희망으로 버틴다.

주인공 경복이 이웃 부잣집에 보리쌀을 구하러 가는 에피소드는 과거와 현재가 평행으로 진행되는 작품의 특징을 잘 보여준다. 70년이 지나 현재의 '나' 역시 경복이 또래 여자아이와 고무신을 신고 걸었던 길을 따라 걸으며 당시 어린 소녀들의 마음을 짐작해본다. 그리고 지금까지 잘 보존된 그 부잣집 방안에 걸린 아주머니의 사진을 보며 감사의 인사를 전한다.

"이렇게 찾아오는 어르신들이 많으셔요"

재작년 봄, 나는 책 속의 부잣집에 서 있었다. 함께 간 친정어머니 역시 거제도 피란민이었다. 그 부잣집은 대통령 기록전시관 옆에 있는 김영삼 전 대통령 생가다. 어머니는 뒤뜰에 있는 우물 안을 한참 들여다봤다. 고여 있는 맑은 우물물에 비친 어머니의 얼굴은 어쩌면 그 시절 12살 소녀의 얼굴이 아니었을까?

서울 토박이인 어머니 가족은 한국전쟁 때 친척이 사는 거제도로 피난 갔다. 지금도 어머니는 거제도 피란 시절 이야기를 자주 하곤 한다. 대부분 땔감이 없고 쌀이 부족해 힘들었던 고생담이지만 그곳에서 다녔던 초등학교 친구들과 바다에 수영하러 다니던 이야기를 할 때만은 그 시절의 말간 얼굴로 돌아가는 듯하다.

걷기가 점점 힘들어지는 어머니를 보며 서둘러 거제도 여행을 갔다. 어머니는 피난 시절 살았던 집을 다시 가보고 싶어 했는데 찾을 수가 없었다. 우리는 거제면사무소에 가서 물었다. 공무원은 친절하게 지도를 펴서 어머니가 궁금해 하는 질문에 성실히 대답해주었다. 옛날엔 여기가 하천이었는데 길이 되었다든지, 넓은 공터였던 곳이 아파트가 세워졌다든지. 바쁘신데 죄송하다는 내 말에 그는 손사래를 치며 말했다.

"이렇게 찾아오는 어르신들이 많으셔요. 한 번 더 오실 수 있을까 싶으면 마음이 아플 뿐이죠."

배를 타고 통영으로 물건 떼러 간 엄마(나의 외할머니)를 기다리던 작은 부두는 여전히 자리를 지키고 있었다. 어머니는 그때로 돌아가 엄마를 기다리는 작은 아이처럼 그 자리에 오랫동안 앉아 있었다. 나는 어머니의 뒷모습을 물끄러미 지켜보며, <사이의 도시> 화자 '나'처럼 70년이란 세월이 몸으로 느껴졌다.

올 설에도 실향민들은 북녘 고향 땅을 밟지 못한다. 한국 전쟁이 발발한 지 70년이 넘어가면서, 그 시대를 겪은 이들도 점점 세월의 뒤안길로 사라지고 있다.

그래픽 노블 <사이의 도시>는 잊혀가는 시간과 시간 사이, 공간과 공간 사이에도 생명과 죽음, 웃음과 눈물, 다툼과 화해…… 현재 우리의 삶과 다르지 않은 이야기가 있었음을 섬세하게 그렸다.

누구도 70년이란 '사이'를 그냥 뛰어넘지 못하듯이, 우리는 그사이를 채운 수많은 삶의 모습을 기억하고 다음 세대에 전달해야 할 의무가 있다고 말해준다.