"오~ 즐거운 인생~ 오, 행복한 마음~"

드라마 <나쁜 엄마> 주인공 진영순씨(라미란 분)의 핸드폰 벨소리이다. 오랜만에 듣는 나미의 흥겨운 목소리가 귓가에 맴돈다. 극 중 주인공의 삶은 기구하다. 하지만 드라마는 기구함에 방점을 찍는 대신, 저 벨소리의 가사처럼, 인생의 의미를 새롭게 조명하고자 한다. 그렇다면 지금의 나는 어떨까?

얼마 전 동생이 콘도 사용권이 생겼다며 1박 2일 여행을 가자고 했다. 다들 OK, 그런데 날짜를 보니 평일이었다. 결국 수업을 세 개나 조정해야 해서 도저히 힘들겠다고 다녀들 오시라 했다.

이틀 동안 수업이 세 개나? 자소서를 수십 개 쓰고, 이 나이에 떨리는 마음으로 면접을 보러 다니던 게 엊그제 같은 데 어느 틈에 일주일 내내 수업으로 뺑뺑이를 도는 처지가 되었다. 오후에 지역 아동센터에서 초등학교 아이들이랑 곱셈, 나눗셈 씨름하다, 저녁 때가 되면 중학생을 붙잡고 정수가 어떻고, 유리수가 어떻고 그러고 지낸다.

여행을 못가도 아쉬울 것 없는

▲오월의 나무 ⓒ 이정희

바야흐로 오월, 하루가 다르게 나뭇잎들이 푸르름을 더해가는 시절이다. 어느새 30도를 육박한다지만 그래도 아직은 나무들이 무성한 그늘은 시원하다. 3월 새학기를 시작한 아이들은 이제 슬슬 긴장감이 풀리는 계절이기도 하다.

저녁에 수업을 가는 한 집은 둥그런 밥상을 펴놓고 공부를 해야 한다. 다 늙어 새삼스레 상 앞에 앉아서 두 시간을 가르치니 허리, 다리들이 비명을 지른다. 다리를 접었다 폈다, 그래도 수업을 마치고 일어서면 아이 앞에서 염치 불구, '아구구' 소리가 절로 나온다. 절뚝절뚝 그 집 현관쯤에 이르러서야 조금씩 다리가 펴진다.

매주 두 번씩 방문하여 학생을 가르치는 배움지도사로 하는 수업이다. 소득 분위 하위 계층 중 학습적 도움이 필요한 학생들에게 선생님이 되어 주는 일이다. 지난 번 글에서 자격증 하나 없다고 하소연을 했는데, 그래도 찾아보니 그간 내가 해온 경력이라면 할 수 있는 일 중에 배움지도사가 있었다.

과연 내가 할 수 있을까? 나를 뽑아줄까? 두려운 마음으로 면접장에 섰을 때, 면접관이 나에게 물었다. 왜 이 일을 하려 하냐고? 작정한 것도 아닌데, 그 질문에 '이제는 할 수 있는 때'가 되었다고 답했다. 할 수 있는 때, 그 간단한 답에는 많은 의미가 담겨있었다. 앞서 오월의 나무가 좋다 했는데, 지난 일 년 여, 나에게 가장 큰 스승이 있다면 나무가 아니었을까.

가끔 길을 가다 무성한 나무들을 보며 '니들이 내 부적'이다 말하곤 한다. '부적'이라니. 어디서 보았는데, 부적이란 '무의식에 직접적으로 메시지를 전하는 그 무언가'란다. 그 무엇이든 자신이 무의식에 전하는 메시지를 잊지 않겠다는 무언의 약속을 담고 있는 것이라면 부적이 된다니 그럴 듯하지 않은가.

그렇담 '부적'으로서 나무가 내게 말해주고 있는 건 무얼까, 비가 오나, 눈이 오나 너는 그저 너의 할 일을 하면 된다는 것이었다. 그런 면에서 지금 내가 할 일, 지금 내가 할 수 있는 일이라, 그래도 이러니 저러니 마흔 무렵부터 아이들을 가르쳤으니, 아이들을 가르치는 일이라면 내가 할 수 있는 일이겠다.

그리고 두 아이들이 장성해서 이제는 저마다의 길을 가고, 가정적으로도 홀가분해졌으니, 그저 내 한 몸, 나 하나만 제대로 간수하면 될 때라는 뜻이기도 하겠다. 거기에, 이제 어언 육십, 인생의 한 사이클을 살아낸 내가 나머지 인생에 조금 더 소탈하게 해볼 수 있는 일이라는 뜻이기도 하다.

소탈하고 담백하게

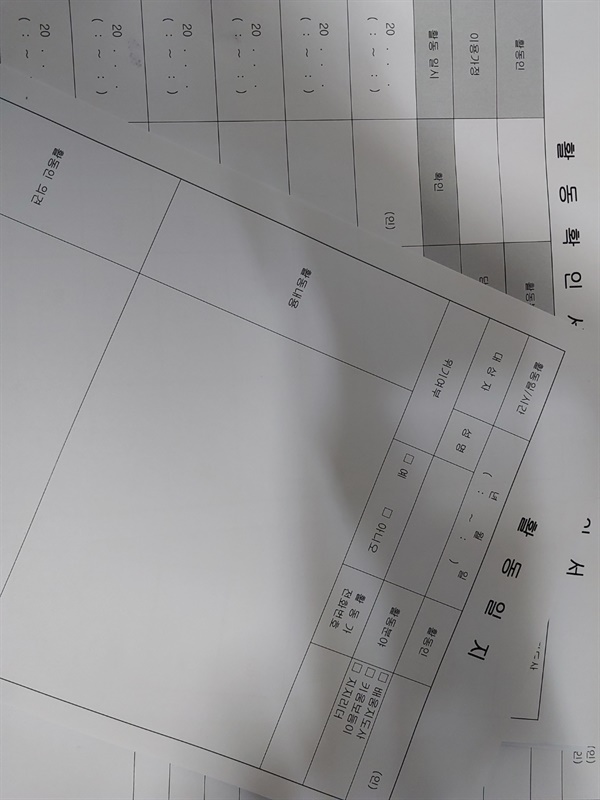

▲각종 보고서들 ⓒ 이정희

육십 무렵에 선택한 일은 앞서 젊은 시절, 혹은 중년의 시절에 선택하는 일과 입장이 좀 달라지는 듯하다. 누군가 나에게 다시 이십대로 돌아가고 싶냐면 나는 기꺼이 거절한다고 할 것이다. 나에게 이십대는 너무 벅찼다. 시대는 막막했고, 그 시대를 뚫고 거기에 내 자신의 미래까지 감당해야 하는 그 시절에 나는 어찌 살아야 할 지 몸둘 바를 몰랐다. 그런가 하면 중년의 나는 무거웠다. 내가 낳아놓은 아이들, 내 가정이라는 의무가 나에게 얹혀져 늘 나를 짓눌렀다.

그렇다. 젊은 시절도 그렇고, 중년의 시절도 그렇고, 그때의 나는 무언가 해야 한다는 압박감이 심했고, 더 잘 살아야 한다는 의무감에 시달렸다. 발은 현재를 딛고 있었지만, 미래를 향해 이 삶을 끌고 나가야 한다는 욕심이 앞섰다. 이제 육십 즈음의 나는 그렇게 젊은 시절 나를 휘감쌌던 '욕망'으로부터 한결 홀가분해진 처지가 되었다.

결국 궁극에 이르는 건 죽음이요, 그 시기까지 나를 잘 보살피다 가면 되는 시기가 되었다. 더 잘 살아야 할 것도 없고, 더 이루어야 하는 것도 없어, 그저 내가 마음가는 것들을 조금 더 자유롭게 선택할 수 있는 시기가 도래한 것이다.

그러다 보니 내가 무얼 이루어야 한다는 것보다, 내가 할 수 있는 것들에 대해 한 발자국씩 나아갈 수 있게 되었다. 도움이 필요한 계층의 아이들에게 공부를 가르쳐 주어야 할 누군가가 필요하고 내가 할 수 있다면 해보자는 마음의 여력이 생긴 것이다.

물론 쉽지는 않다. 초등 중학년이 되도 문제를 제대로 읽지 못하는 아이들도 있고, 공부라는 걸 해보지 않아 한 주만 지나면 리셋되어 해맑게 웃는 아이들에게 예전 내가 그랬듯이 불도저처럼 밀어부치다가, 스스로 반성하는 경우가 비일비재하다.

배움지도사가 그저 공부만 가르치는 게 아니라 아이의 상황을 살펴보아야 하는 일인데 혹시나 그런 면에서 무심하지 않은가 반성하기도 한다. 그래도 이제 할머니뻘 나이가 되니 아이들이 밉지 않다. 예전에 비해서는 덜 강퍅한 어른이 된 것도 같다.

어제와 오늘, 아침부터 담당 공무원이 연락을 했다. 선생님 보고서를 보다보니 아이 상황이 쉽지 않은 듯하다고 고생하신다고. 질풍노도의 시기니 그렇죠 하면서, 그래도 담당하시는 분이 상황을 알고 계셔야 할 듯해서 보고서는 가급적 자세히 쓰려하다 보니 구구절절 쓰게 된 것 같다고.

그렇다. 나랏돈(?)을 받으며 일을 하다보니 매일 써야 하는 게 그날의 보고서이다. 집으로 돌아오면 뚝딱 저녁을 해치우고, 컴퓨터 앞에 앉아 적어간다. 조금 전 가르쳤던 내용인데도 가물가물, 궁여지책으로 가르쳤던 목차를 찍어오기도 한다. 어떤 날은 잘 따라온다고 했다가, 어떤 날은 다 까먹어서 발음부터 써주면서 했다고 하고.

일어나서 수업가고, 아이들이랑 씨름하다 보면 하루가 저문다. 돌아와서는 보고서를 붙잡고 끙끙. 형제들이랑 놀러가는 거 아쉬워할 새가 없다. 그렇게 일주일이 후딱, 덕분에 삶이 참 담백해져 간다. 매일 아침 기도한다. 오늘 하루도 성실하게 살아낼 수 있도록. 나도 나무처럼 그저 오늘의 내 할 바를 하며 이 시절을 밀고 간다.