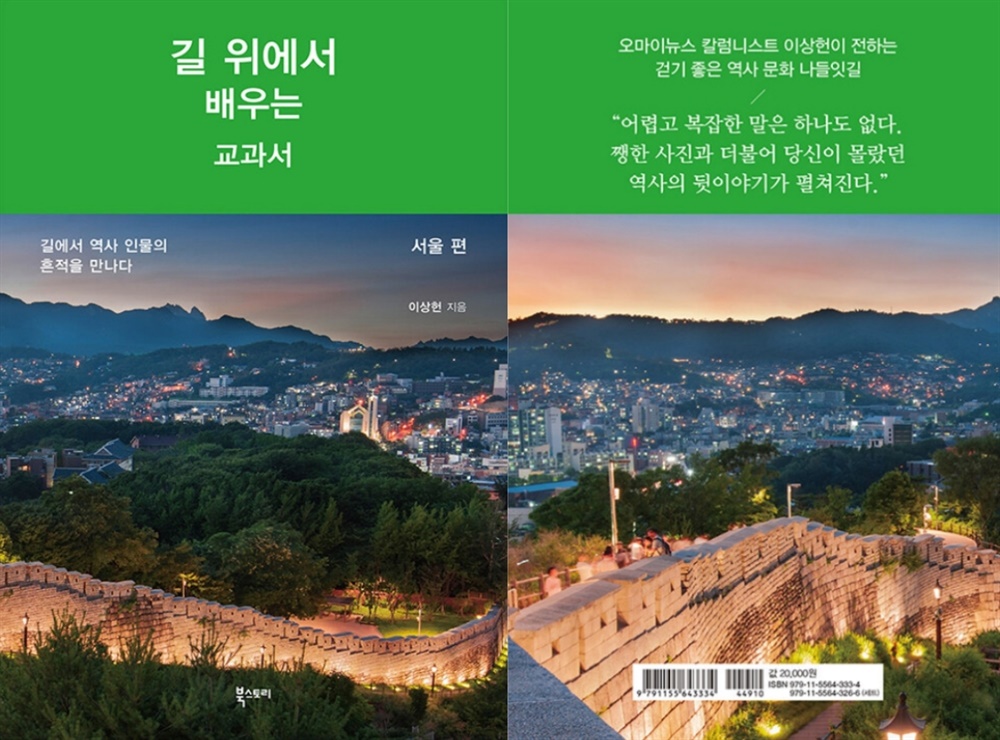

▲ 길 위에서 배우는 교과서 : 서울 편 (북스토리) 지난 3년간 50여 꼭지로 연재를 했던 '단칼에 끝내는 서울 산책기'가 책으로 나왔습니다. 기사에는 넣지 못했던 사진과 상당 부분의 내용을 바꿔서 출판했습니다. ⓒ 북스토리

이 책으로 켜켜이 쌓인 역사의 한 층을 벗겨내었다고 생각합니다. 한국의 수도 서울에는 한민족의 모든 행위와 인프라가 흥 멸하면서 생긴 역사가 겹겹이 지층을 덮고 있습니다. 한 걸음 내디디면 역사의 궤적이 드러나고 두 걸음 옮기면 흐름이 보입니다. 50 꼭지, 즉 50여 장소를 찾은 발걸음과 200여 장의 사진으로 총 300쪽의 구슬을 꿰었습니다. 그렇게 해서 나온 책이 <길 위에서 배우는 교과서: 서울 편>입니다.

책의 첫걸음은 제가 길치라는 장벽을 넘고자 일종의 '길부림'을 한 것이 시작입니다(책에도 '길치라서 눈에 담을 수 있었던 서울의 사계'란 글이 있습니다). 때마침 코로나 시국으로 접어들면서 '

단칼에 끝내는 서울 산책기'라는 타이틀로 기사를 연재하고 있던 시점입니다. 이 책에 나온 길을 탐방하다 보면 서울의 새로운 면모를 보게 될 겁니다.

청년층에게는 쨍한 사진과 함께 쉽게 풀어쓴 내력이 가이드북 역할을 할 것으로 생각합니다. 걸으며 읽으며 보고 싶어지는 역사 안내서라 여기면 됩니다. 중년 세대는 서울 전역의 걷기 좋은 길을 찾아보는 재미가 남다를 겁니다. 대중에게 덜 알려진 코스를 골랐으니 건강도 챙길 수 있고 흥미로운 역사를 찾아보는 행보도 멋진 일이 될 것입니다.

▲국판 종이에 인쇄된 표지.CTP 판의 크기대로 나온 겉표지. 접고 자르고 붙여서 책이 된다. ⓒ 이상헌

책꼴을 맞추기 위해 기사화 된 텍스트를 잔뜩 덜어내어 편집했으며 사진 교체도 수두룩합니다. 뻔한 사진을 빼고 예술적인 이미지를 많이 넣고 싶었습니다.

정내현님은 이런 일을 맡아준 북스토리 출판사의 편집장입니다. 기획부터 제본까지, 앞으로 남은 관련 일정을 도맡아 해주고 있습니다. 정 편집장의 다음과 같은 말에 저는 완전히 매료 되었습니다.

"이 책은 사진집이 아닙니다. 걷기 안내서이자 역사 교과서이므로 그에 맞는 반듯한 사진을 써야 합니다."

듣고 보니 옳은 말이요 정확한 판단입니다. 프로페셔널한 편집자, 제본의 고수를 만나서 행운이라는 생각이 듭니다. 2020년 첫 책을 사진집으로 냈기에 이번에도 사진에 많이 신경썼지만, 그렇다고 전부 달력에 어울릴 만한 사진으로 꾸미지는 않았습니다(관련 기사:

10년간 벌레만 찍은 제가 초접사 사진책을 냅니다 https://omn.kr/1mzai ). 편집의 묘를 살려서 잘 찍은 사진과 더불어 여운이 있는 이미지도 조금 넣었습니다.

처음 겪는 감리, 눈에 보이는대로 출력하는 기술

제본이 거의 완성되었을 무렵, 편집장과 함께 파주출판단지에 자리한 예림인쇄를 방문했습니다. 처음 겪어 보는 감리이므로 호기심이 발동합니다. 오늘날의 기술 발전이 정말 놀랍습니다. 커다란 모니터를 보면서 터치 스크린을 몇번 두드리면 샘플이 나옵니다.

사진가는 RGB 모니터로 작업하지만 인쇄물은 CMYK 잉크로 만들어집니다. 빛과 물감의 특성 때문에 색상 차이가 발생하므로 디자이너는 인쇄기의 특성을 알 필요가 있습니다. 하지만 지금은 눈에 보이는 대로 출력되서 나옵니다.

▲알루미늄 CTP판 앞에 선 지은이.컴퓨터로 바로 출력하는 방식이다. Computer To Plate. ⓒ 이상헌

정확한 컬러를 맞춰 주기만 하면 거의 손 볼 것이 없습니다. 프린팅 과정이 흥미로워 책임자인 이경원 과장님께 설명을 부탁드렸습니다.

"화학약품이 도포된 알루미늄 CTP판에 글과 사진을 새깁니다. 기계 안으로 판이 들어가면서 필요없는 부분은 제거하고 인쇄할 부분만 남습니다. 이후 풀칠, 절단, 표지 작업 등으로 이어집니다."

▲북스토리 정내현 편집장.감사의 표시로 지은이가 선물한 사진과 멋진 한 컷. 거꾸로 잡고 있다. ⓒ 이상헌

감리를 마치고 정내현 편집장과 차 한잔 마시면서 이런저런 얘기를 나눴습니다. 교정과 교열, 사진 교체 등등 까다로운 제 요구를 잘 반영해 주어서 좋은 책이 나오게 되었습니다. 감사의 의미로 제 작품을 한 점 드렸습니다. 몇 년 전 사진 전시를 마치고 기록용으로 딱 4점만 제작한 사진입니다. 하나는 제 책상 위에 있고 두 번째가 비로소 적임자를 찾았습니다.

<길 위에서 배우는 교과서> 아이디어는 오래전에 계획을 짰습니다만, 현실적인 문제로 이제야 빛을 보게 되었습니다. 향후 경기도편, 중부지방, 남부지역을 탐방하며 시리즈로 나오게 될 것입니다. 오른쪽 팔 오십견과 왼쪽 팔의 테니스 엘보가 악화만 되지 않는다면 2-3년 안으로 두 번째 권을 선보일 수 있을 겁니다.