| 2024년 2월부터 주 1회 어르신들과 글쓰기 수업을 하고 있습니다. 그 이야기를 싣습니다.[기자말] |

난폭하게 내리쬐고 쏘아 대던 아침 태양이 거짓말처럼 순해진 9월, 올림픽대로 교통 체증도 정겹게 느껴진다. 설렘과 기대가 교차하는 첫날이어서 그런가 보다.

나는 노인 복지관에서 <내 인생 풀면 책 한 권>이라는 글쓰기 수업을 하고 있다. 오늘은 가을 학기 첫 시간이다(연재 기사 보기:

내 인생 풀면 책 한 권(내풀책) https://omn.kr/27fc4 ).

첫 시간이라 단어 카드를 준비했다. 카드들 중 무작위로 카드를 뽑고, 거기서 나온 단어로 짝궁과 즉흥 스피치를 하고, 써보고, 발표하기로 했다.

키워드 카드가 돌아가고 서로 말문이 트이더니 처음의 어색했던 분위기가 조금씩 달라졌다. 짝궁 이야기에 귀 기울이며 고개를 끄덕이신다. 금세 친해졌는지, 교실 한 쪽에선 갑자기 막 서로 손도 잡으신다.

낯선 도전 속에서도 자신들의 이야기를 꺼내어 주고 받는 기쁨이 느껴졌다. '즉흥'이란 단어가 주는 부담은 사라지고, 그 자리엔 15분 만에 훅 친해진 미소만 잔잔하게 남았다.

'추억', '행복', '여행' 낱말 보며 나누는 짧은 이야기

▲카드를 보며 생각중즉흥스피치는 어르신들께 생각보다 즐거운 시간이 됐다 ⓒ 최은영

'여행'이라는 단어를 뽑으신 어르신의 1분 스피치는 이런 글이 됐다.

키워드 : 여행. "김일성이 천지를 반으로 쪼개 놔서 지금은 백두산을 가려면 중국 쪽으로 간다. 노른자위를 중국에게 떼어준 거다. 천지를 보고 싶어서 올라오는데 천지를 못 보는 사람이 천지다."

'천지'의 재치있는 반복으로 첫 번째 웃음이 터졌다. 다음 키워드는 '공부'.

키워드 : 공부. "나는 고등학교 진학에도 전혀 관심 없을 만큼 공부 생각이 없었다. 지금은 신문부터 시작해서 모든 독서를 좋아한다. 이제야 공부가 좋다. 호기심 넘치는 우등생이 됐다."

어르신들의 글쓰기 수업에서 공부가 소재가 됐을 때는 보통 공통적인 특징이 보인다.

어려운 시절에도 대학 진학을 했던 분은 '나는 어릴 때부터 공부를 좋아했다, 열심히 했다' 식이다. 배움이 짧은 분은 예외 없이 '나는 공부를 하고 싶었지만 시절이 따라주지 않았다' 의 전개였다.

▲특별한 메모지달력 뒷면에 쓰고 계신 어르신 ⓒ 최은영

나는 복지관에 오는 어르신들은 모두 한때 공부를 좋아했던 분인 줄 알았다. 사람은 혼자 보는 일기를 쓸 때도 내 입맛에 맞게 가공하고는 한다. 공개적인 글쓰기에서는 더욱 그럴 수 있다는 걸 나도 안다.

그런데도 나는 별 생각 없이 받아들였었나 보다. 세대를 막론하고 '모두' 공부를 좋아하는 마법은 있을 수 없는데도 말이다.

강사도 배운다, 어르신들로부터

그랬기에, 시절이나 형편에 대한 설명 없이 그저 '공부에 관심이 없었다'라고 툭 던진 한 문장이 마치 잃어버렸던 진실의 한 조각처럼 느껴졌다.

그 조각을 이제는 혼자 찾을 때도 된 거 같은데, 늘 이렇게 어르신들의 무심한 한 마디에 기대어 찾는다. 강사로 왔으면서도 나도 꼭 하나씩은 배워간다.

키워드 : 행복. "남편이 57세에 치매가 왔다. 80세에 (돌아)가셨다. 아내로서 20년 간 간병하면서 내 삶은 없었다. 남편이 떠나고 1년이 됐다. 못해 준 게 생각나기도 하지만 날개를 달기도 했다.

수묵화로 행안부 장관상을 받았다. 배드민턴, 스키, 파크골프, 수영, 스케이트, 농구, 배구, 탁구 등 못하는 운동이 없다. 지금은 행복하다."

글로 정리하기 전에, '글에 구체적인 숫자가 들어가면 더 생동감이 생긴다'는 말을 드렸다. 그랬더니 이렇게 숫자가 가득한 글이 나왔다. 그런데 그 숫자가 담긴 삶에, 글이 주는 먹먹함에 교실 여기저기에서 탄식과 한숨이 흘러나온다.

이 어르신의 키워드가 '행복'이다. 20년 간 내 삶이 없던 사람이 여덟 개의 운동을 자유자재로 즐기기까지 어떤 일이 있었을까. 정말 '내 인생 풀면 책 한 권' 될 만한 이야기다.

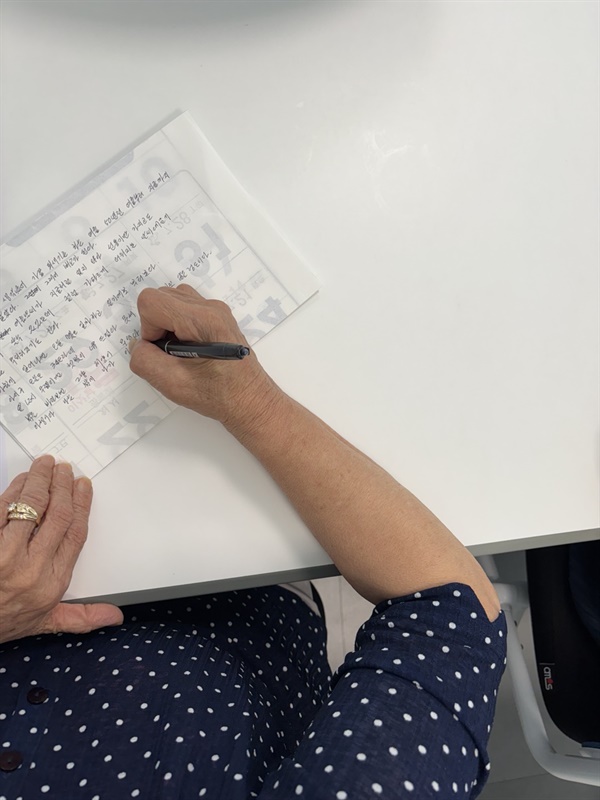

▲단어카드 보고 즉흥 스피치 하기스피치가 끝나고 정리해서 쓰는 중 ⓒ 최은영

뒤늦게 찾은 삶을 기록해보고 싶어서 등록했다고 수줍게 덧붙이는 말 끝이 촉촉하다. 결석만 안 하시면 제가 꼭 그 기록 함께 이뤄드리겠노라 약속했다. 만난 지 20분 만에 책임감이 솟구친다.

두 시간이 금방 흘렀다. 교실 책상에 어르신들이 꽃처럼 피어 있는 것만 같았다.

처음의 어색했던 공기와 달리 한층 상냥해진 공기가 바스락 바스락 교실을 채우고 쏟아 놓은 문장들이 주렁주렁 열렸다. 이번 한 학기도 꽤 괜찮을 거 같다는 기대감이 나비처럼 팔랑거린다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인SNS에도 실립니다.