|

|  | | | ▲ <요미우리 신문> 8월23일자 '일본해 호칭' 관련 사설 | | | 일본의 <요미우리신문>은 23일자 사설을 통해서 한국의 동해안과 일본 사이의 바다 이름으로 '일본해'라는 명칭을 사용하기를 중단한 국제수로기구(IHO)의 결정에 대한 반박 사설을 실었다.

그들은 '일본해'라는 명칭이 역사적 정통성을 지니고 있으며, 일본 정부가 일본해 명칭의 사수를 위해서 적극적으로 나서야 하며, 한국인에 대한 설득 작업도 벌여야 한다는 주장을 전개했다.

그러나 이들의 역사적 정통성 주장은 지리학자들의 연구 결과로 봐 일고의 가치도 없는 주장이다. 또한 이들의 이러한 주장은 역사 지리학적, 지도학적 진실에 근거한다기보다는 일본 내의 극우 강경 세력의 입장을 두둔하기 위한 것으로 보인다.

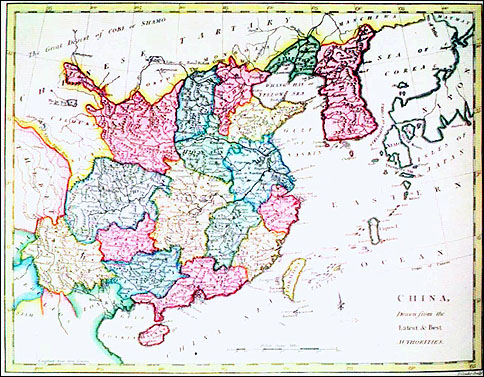

고지도학적 연구에 의하면 역사적으로 해당 해양의 명칭은 일본과 관련된 기술보다는 한국에 대한 기술에서 더 자주 등장해 왔다. 한국외대의 서정철 교수의 주장에 의하면 영국 국립도서관(British library)이 소장한 17세기 이후의 동아시아 고지도 90여점 가운데 72점이 해당 해양의 기술을 한국에 대한 기술 부분에서 다루고 있으며, 바다의 명칭 역시 62개의 지도가 한국해(Sea of Korea), 8개가 Oriental Sea, 2개가 Eastern Sea라고 호칭하는 등 절대 다수의 고지도가 해당 수역을 한국의 바다로 명명하고 있다.

| | | ▲ 1794년 영국에서 발행된 '중국지도'(미국 남가주대 소장)에 동해가 'Sea of Corea'로 표기돼 있다. | | | ⓒ 독도박물관 | |

즉, 일본을 제외한 대부분의 나라들이 해당 바다를 한국과 관련된 바다로 인식하고 있었으며, 명칭 역시 '한국해'라는 것이 주류를 이루고 있었다. 러시아와 중국, 미국의 지리학자들이 연구한 바에 의하면 이러한 바다 명칭이 일본해라는 이름으로 바뀌게 된 것은 19세기 중반 이후의 일이며, 이는 메이지유신 이후 서방 세계와의 교류를 확대하면서 동북 아시아에 대한 팽창 정책을 실시한 일본의 영향력과 관련이 깊다고 볼 수 있다.

또한, 국제수로기구의 명칭 결정이 이루어진 20세기 초반의 경우 일본은 한반도와 기타 연안 지역의 실질적 지배자였으며, 한국 정부 혹은 중국, 러시아 정부가 영향력을 행사할 수 없었음은 기지의 사실이다. 이러한 지리학적 연구 결과들을 기초로 하여 볼 때, 일본의 주장은 제국주의 시대의 유산을 항구적으로 유지하려는 정치적 이데올로기에 휘둘린 비과학적이며 근거 없는 주장에 다름 아니다.

또한 <요미우리신문>의 주장은 다수의 국가가 인접하는 수역에 대해서 해당 주변국의 동의가 없는 한 일국의 명칭을 바다의 이름으로 써서는 안 된다는 UN지명위원회의 권고를 정면으로 무시하는 주장이다.

<요미우리신문>의 주장에 대한 반례로 가장 적절한 것은 현재 걸프만(The Gulf)으로 알려져 있는 사우디아라비아 반도와 이란 사이의 바다 이름에 대한 논란에서 찾을 수 있다.

호르무즈 해협 안쪽의 바다는 원래 '페르시아만(The Persian Gulf)' 라는 이름으로 널리 알려져 왔다. 페르시아라는 이름은 이 지역의 지명이 아니며 이란의 과거 국명이었다. 그러나 사우디아라비아, 쿠웨이트를 비롯한 인접 국가들은 자신들의 바다의 이름에 과거 이 지역의 패권국가였던 페르시아의 이름이 남아 있는 것에 반대했으며, 논의 결과 이 바다의 이름은 어느 특정 국가의 이름도 사용하지 않는 'The Gulf'로 표기되고 있다. 물론 일부 국가가 만드는 지도집(Atlas)에는 아직도 페르시아만이라는 이름이 등장하고 있으나, 이미 대다수의 언론은 그 명칭을 걸프로 변경하였다.

한국과 일본 사이에 위치한 바다 역시 남한, 북한, 러시아, 중국, 일본 등 5개의 연안국을 가진 국제적인 바다이며, 이 바다의 이름에 대해서 한국은 일본해라고 부르지 않고 있다. 또한 일본해라는 바다 명칭의 사용에 대한 한국 측의 문제 제기에 대해서 중국과 러시아 등 이해 당사국의 지리학자들은 한국 측의 주장이 국제 관례와 역사적 전통에 부합한다는 사실을 인정하고 있다.

<요미우리>의 이른바 한국민 설득 주장은 또한 한국 내에서 사용되는 지도 등에 일본해라는 이름을 병기해야 한다는 주장으로 보인다. 그러나, 이들의 주장은 한마디로 국제법과 관례조차 무시한 억지 주장에 불과하다.

지리적인 명칭의 사용에 있어서 해당 지역의 주민들 혹은 연안 주민들에게 있어서 지명 혹은 바다 이름의 표기는 그들의 문화적 전통에 입각한 고유의 권리 중에 하나이다. 국제기구 혹은 연안국이 아닌 국가가 발행하는 지도, 해도 등에서는 명칭상의 갈등이 존재하는 곳의 바다 이름은 함께 표기하는 것이 원칙이다.

그러나 연안국 내에서 사용되는 지도 혹은 바다에 대한 지도에서 자국의 통상적인 명칭이 아닌 타국의 사용 명칭을 표기할 의무는 전혀 없다. 또한 연안의 다른 나라가 자신들의 이름을 같이 쓰라고 요구할 어떤 권리도 없다.

우리는 한국의 수도인 서울을 서울이라고 부른다. 중국인들이 이곳을 한성이라고 쓴다고 해서 우리가 사용하는 지도에 한성이라고 표기할 의무는 전혀 없다. 일부 일본인들이 한국을 남조선이라 지칭한다고 해서 우리가 우리의 국명을 남조선이라고 쓸 필요가 없는 것과 마찬가지이다.

이들의 주장은 무례를 넘어서 아직도 제국주의의 시대에서 살고 있는 시대착오적인 자들의 망동이라고 비난받아 마땅한 맥락에 서 있는 것이다.

실제 동해에 연한 도시의 분포에 대한 지리학적 연구들 역시 일본의 주장이 근거 없는 것이라는 것을 보여주고 있다. 한국측 연안에는 부산, 울산, 강릉과 같은 한국의 주요 도시들이 존재하고 있으며, 1천만명 이상의 한국인이 이 바다를 배경으로 하여 생활하고 있다.

일본측 연안에는 이러한 대도시들이 존재하고 있지도 않으며 인구 역시 한국 측에 비해서 매우 적다. 국제적으로 주목을 받은 행사인 월드컵에서 역시 한국측이 이 바다에 연한 부산과 울산에서 경기를 개최한 반면 일본측은 이바라키 경기장만이 이 바다 근처에 있었을 뿐이다.(삿포로의 경우 이 바다에 연하고 있다기보다는 오호츠크해에 연하고 있다는 표현이 더 타당할 것이다.)

즉, 현재에도 이 바다가 지칭되어야 하는 필요는 항해상의 필요를 제외하고는 일본보다는 한국에 대한 기술에 따를 가능성이 훨씬 크다. 이 바다의 이름이 일본해로 사용될 경우 한국의 주요 도시와 지점에 대한 해설에 일본이라는 이름이 등장해야 하는 문제점이 존재하는 것이다.

일본이 유엔의 회원국으로서, 또한 국제 사회의 책임 있는 일원으로서 행동하고자 한다면, 극우 세력의 억지 논리에 얽매인 비논리적인 망언들을 남발하기보다는, 국제 사회에서의 공개적인 토론에 참여하고, 해당 바다를 함께 사용하고 있는 인접국과의 협의의 장에 나서는 것이 타당할 것이다.

덧붙이는 글 | 동해바다 문제에 대한 지리학적 연구의 일부가 동해연구회 홈페이지(http://www.geoedu.snu.ac.kr/eastsea/Eastseak.htm

)에 실려 있습니다. 그러나 대부분의 자료는 아직 인터넷으로 활용 가능하지 않습니다.

|

|