|

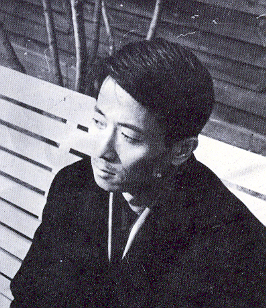

| | | ▲ 신동엽 시인의 생전 모습 | | | | 4월도 알맹이만 남고, 그 모오든 쇠붙이는 가라고 일갈하던 한 시인이 있었습니다. 1930년 8월 18일 충남 부여에서 나서 1969년 바로 오늘, 4월 7일에 다른 세상으로 떠난 분이지요.

살아 있는 동안 금강의 아름다움을 노래했고, 조국의 아픔을 껴안고 살다가 떠난 아름다운 시인이 떠난 날, 그가 남기고 간 시를 꺼내들고 혼자 그의 명복을 빌어봅니다. 텔레비전에도 신문에도 온통 슬픈 현실에 발목 잡힌 나약한 조국의 일그러진 얼굴만 가득 비치는 오늘, 신동엽 그의 이름이 새삼 그리워지는 것입니다.

|  | | | ▲ 1979년 3월에 출판된 10주기 기념 시집. 표지 그림은 판화가 오윤의 작품이다. | | | ⓒ 창작과비평 | 조국아

한번도 우리는 우리의 심장

남의 발톱에 주어본 적

없었나니

슬기로운 심장이여,

돌 속 흐르는 맑은 강물이여.

한번도 우리는 저 높은 탑 위 왕래하는

아우성소리에 휩쓸려본 적

없었나니.

……

그의 시 '조국'이 2003년 이 4월에 새로운 목소리로 다가옵니다. 제가 가지고 있는 그의 시집 <누가 하늘을 보았다 하는가>를 펼쳐 봤습니다. 1979년 3월, 그의 10주기를 기념하고자 나온 시집입니다.

2200원 하는 이 시집을 샀을 때가 1992년, 제가 고등학교 2학년이었을 때네요. 교생 선생님이 이 시집을 빌려 읽으시곤, 시집 모퉁이에 짧은 편지를 남겨두신 덕분에 그때 이 시집을 끼고 살았던 제 모습이 선연하게 떠오르기도 합니다.

무슨 뜻인지 확실히 알아서라기보다는, 선언하듯 말하는 그의 당당함이 좋았고, 나약해 보이지 않는 강인함을 좋아하고 있었는데요. 다시 꺼내 읽어 보아도, 그의 강건한 목소리는 조금도 약해지지 않았습니다.

| | | ▲ 신동엽 생가 입구. '금강'에 도도히 흐르는 그의 시 정신을 우러른다는 기념비도 세워져 있다. | | | ⓒ 김은주 | | 그가 태어나고 자란 생가에 들렀던 적이 있습니다. 거기, 부여의 아담한 생가에는 아내인 인병선이 쓰고, 신영복 선생이 새긴 작은 현판이 하나 걸려 있지요.

"우리의 만남을 헛되이 흘려버리고 싶지 않다.

있었던 일을 늘 있는 일로 하고 싶은 마음이

당신과 내가 처음 맺어진 이 자리를 새삼 꾸미는 뜻이다.

우리는 살고 있는 것이 아니라

언제까지나 살며 있는 것이다."

단아하게 꾸며 놓은 생가에는 지금도 젊은 대학생들이 시를 공부하고, 시대를 공부하러 찾아오곤 했습니다. 동학혁명의 함성이 숨쉬고 있는 땅에서 시대의 불의와 정면으로 맞서 싸웠던 시인의 저항 정신이 지금도 사람들을 여전히 불러모으고 있었던 겁니다.

백마강변 한쪽에 서 있는 신동엽의 시비 앞에도 사람들이 머물고 간 발자국이, 잠시 머물러 담배 한 개피 피우고 간 흔적이 선연하게 남아 있었습니다. 유홍준 선생도 답사객들을 이끌고 백제의 옛 땅을 찾을 때면 어김없이 신동엽의 시비로 그 여행의 마침표를 찍는다 하지 않았는지요.

그의 시비 앞에서 '산에 언덕에'를 가슴으로 읽으며 멀리 내다보이는 백마강변을 한참 동안 눈에 담아 보노라면, 간암으로 너무 일찍 가 버린 그의 짧은 생애가 내 것인 양 안타까워지는 것입니다.

그리운 사람을 그리워하는 것은 조금도 부끄러운 일이 아니라고 했습니다. 그의 무덤을 찾아 양계장이 있는 작은 동네 어귀에서부터 헤매는 동안에도, 차라리 이렇게 찾기 어려운 것이 당신에게는 좋은 일이겠거니 했습니다.

찾는 이 너무 많아 휴식을 방해받는 일이, 어쩌면 찾는 이가 뜸해 외로운 것보다 못한 일이 아닐까 싶었거든요. 적어도 신동엽이라는 시인에게는 그럴 것 같았습니다.

| | | ▲ 외롭게 숨겨진 신동엽의 무덤. 토끼 발자국만 그의 무덤 주위를 맴돌고 있었다. | | | ⓒ 김은주 | | 닦아라, 사람들아

네 마음 속 구름

찢어라, 사람들아,

네 머리 덮은 쇠항아리.

아침 저녁

네 마음 속 구름을 닦고

티없이 맑은 영원의 하늘.

볼 수 있는 사람은

외경(畏敬)을

알리라.

-'누가 하늘을 보았다 하는가'에서

4월도 알맹이만 남고, 모든 껍데기는 가라고 외쳤던 신동엽, 그가 그립습니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고