|

| | | ▲ 단종이 죽임을 당한 관풍헌. 지금은 보덕사에서 약사전으로 이용하고 있다. | | | ⓒ 권기봉 | | 여기는 영월. 산수가 너무 빼어나 오히려 슬픈 청령포를 떠나 영월 읍내로 들어왔다. 지나다니는 사람도 별로 없어 조용하기만 한 6월의 영월. 때아닌 강한 햇살을 그대로 여과시키는 패러글라이더가 여유롭게 하늘을 날고 있었다.

| | | 자규시(子規詩) | | | - <장릉지(莊陵誌)>에서 | | | |

一自寃禽出帝宮

한 마리의 원통한 새가 궁궐을 나온 후로

孤身隻影碧山中

외로운 짝 없는 그림자 푸른 산중에 홀로 섰네

假眠夜夜眠無假

밤이 가고 밤이 와도 잠 못 이루고

窮恨年年恨不窮

해가 가고 해가 와도 한은 끝이 없어라

斷聲曉岑殘月白

두견새 소리 그치고 새벽 조각달은 밝은데

血流春谷落花紅

피를 뿌린 듯한 봄 골짜기에 지는 꽃만 붉구나

天聾尙未聞哀訴

하늘도 저 하소연 듣지 못하는데

何奈愁人耳獨聽

어찌 시름 젖은 내게만 들리는가 / 권기봉 | | | | |

그러나 이 여유를 알까 모를까 546년 전의 영월은 그다지 평화롭지만은 않았던 듯 하다. 조선 6대 왕 단종이 17세의 나이로 삶을 마감한 곳이 바로 영월이기 때문이다.

내 삶이 소쩍새와 같으니…

영월 시외버스터미널에서 그리 멀지 않은 곳에 보덕사(報德寺) 약사전(藥師殿)이 있다. 청령포를 떠난 지 30분만에 닿은 영월 읍내의 보덕사 약사전은 1457년 단종이 17세의 삶을 마감한 곳으로 알려져 있다. 당시에는 지금처럼 사찰이 있었던 것이 아니라 관풍헌(觀風軒)이라 불린 영월 지방의 동헌이 있었다.

청령포로 유배 갔다던 단종이 왜 관풍헌에서 죽음을 맞았는지 궁금할 것이다. 1456년 6월 20일 서울을 떠난 단종은 청령포에 두 달여 머무르다 그해 여름에 난 홍수 때문에 이곳 관풍헌으로 거처를 옮기게 되었던 것이다. 친척에게서 버림받고 자연에게도 배척을 당한 것처럼.

| | | ▲ 보덕사 약사전에 밀려 관풍헌 편액은 건물 한쪽으로 밀렸다. | | | ⓒ 권기봉 | | 1971년 12월 16일 강원도유형문화재 제26호로 지정된 관풍헌은 현재 보덕사의 약사전으로 이용되고 있다. 들려오는 말에 의하면 한국전쟁 이후 아무도 관리하지 않던 이 건물을 보덕사에서 맡아 관리하고 있다고 한다.

실제로 ‘관풍헌’이라고 쓰여 있어야 할 곳에는‘약사전’이라고 쓰인 편액이 걸려 있고, 후대에 다시 만든 것으로 보이는 ‘관풍헌’ 편액은 오른쪽으로 빗겨나 있었다. 그 이전 시기인 일제 시대에는 영월 군청이 입주해 있었고, 그 뒤에는 영월중학교가 이 건물을 이용했다고 하니, 관풍헌이 이 자리를 잃은 것은 꽤 오래된 셈이다. 건물 모양새만은 일반 절집과 달리 조선초기의 객사(客舍) 형태, 즉 가운데에 중심 건물을 두고 양쪽으로 한 단씩 낮은 건물을 두는 형식을 그대로 취하고 있다.

한편, 마당 한 구석에 자규루(子規樓)라는 누각이 있다. 세종 13년인 1431년 영월군수 신권근(申權根)이 창건한 것으로, 단종이 이곳에 올라 피를 토하며 운다는 자규, 즉 소쩍새에 대한 시를 읊었다고 해서 이름이 매죽루(梅竹樓)에서 자규루로 바뀌었다고 한다. <장릉지(莊陵誌)>는 소쩍새의 피 토할 정도의 울음소리에 자신의 애달픈 처지를 견준 단종의 <자규사(子規詞)>를 전하고 있다.

月白夜蜀魂 달 밝은 밤 두견새 울 때

含愁情依樓頭 시름 못 잊어 누대 머리에 기대어 앉았노라

爾悲我聞苦 네 울음소리가 하 슬퍼 내 듣기도 괴롭구나

無爾聲無我愁 네 소리 없었던들 내 시름 잊으련만

寄語世上苦勞人 세상에 근심 많은 이들에게 이르노니

愼莫登春三月子規樓 부디 춘삼월에는 자규루에 오르지 마오

복위 운동의 실패, 죽음을 부르다

| | | ▲ 관풍헌의 중심 건물로 약사전 편액이 걸려 있다. | | | ⓒ 권기봉 | | 소쩍새를 보며 시름을 달랬을 단종. 일견 남은 생을 조용히 살 수 있을 것처럼 보였지만 역사의 소용돌이는 스스로 멈추지 않았다. 그의 넷째 작은아버지인 금성대군(錦城大君)이 복위운동을 펼치다 발각되는 사건이 벌어진 것이다. 당시 단종이 세조에게 밀려난 이후 경상도 순흥에서 유배 생활을 하고 있던 금성대군은, 지역의 선비들을 모아 세조를 몰아내고 단종을 복위시킬 계획을 갖고 있었다.

경상도 순흥은 단종의 유배지인 영월과는 소백산맥 하나로 막혀 있을 뿐 거리가 지척이었다. 뿐만 아니라 적잖은 군사를 거느리는 순흥부사 이보흠(李甫欽)까지 가담시킴으로써 복위 선포만 하면 민심을 잡을 수 있으리라 기대하고 있었다. 그러나 치밀하지 못했던 계획은 발각될 수밖에 없었고 이어 수많은 사람들의 죽음을 몰고 왔다. 금성대군 자신뿐만 아니라 단종까지도.

| | | ▲ 관풍헌 마당. 이곳은 김삿갓으로 잘 알려진 김병연(金炳淵)이 20세 되던 해에 이곳에서 시험을 보았다. 당시 문제가 “가산 군수 정시의 충성스러운 죽음을 논하고, 김익순의 죄가 하늘에 이를 정도였음을 통탄해 보아라.”였는데, 김익순이 자신의 할아버지인 줄 모르던 김삿갓은 “백 번을 죽여도 아깝지 않은 만고의 비겁자”라고 경멸하는 시를 써 장원에 오르게 된다 | | | ⓒ 권기봉 | |

| | | 추익한, 산머루를 바치다 | | | 단종 영정을 모신 <영모전> | | | |

| | | ▲ 영모전 | | ⓒ권기봉 |  | 관풍헌에서 그리 멀지 않은 곳에 단종의 영정과 위패를 무셔둔 영모전(永慕殿)이 있다. 영월의 주산인 매봉산(삼각산) 자락 남쪽 언덕에 있는 이 건물은, 원래 성황당이 있던 자리였으나 중종 12년인 1517년 영월부사 이용하(李龍夏)가 군민의 성금을 걷어 세운 사당이다.

원래의 영정은 단종이 곤룡포를 입고 용상에 앉아 있는 모습이었으나, 2백여 년이 흐르는 동안 형태가 훼손되어 다시 만들었는데 이 역시 한국전쟁을 거치며 훼손되었다.

이후 단종에게 머루를 따다주며 받든 추익한(秋益漢)이 백마를 탄 단종에게 산머루를 바치는 모습을 그린 영정을 모시고 있다. 이는 김기창이 그린 것이며, 현판은 전대통령 이승만이 쓴 것이다. / 권기봉 | | | | |

단종에게 사약을 전해줬다고 알려져 있는 이는 단종을 서울에서 청령포까지 호송했던 금부도사(禁府都事) 왕방연(王邦衍). 그러나 왕방연은 사약을 가지고 관풍헌에 도착하긴 했지만 차마 집행할 엄두가 안 났다고 한다. 그러던 차에 이때 공생(貢生) 복득(福得)이란 자가 활시위로 단종의 목을 졸라 죽였다는 이야기가 전한다. 청령포로 유배된 1457년 6월에서 넉 달 정도 지난 10월 24일의 일이다.

자규루에 앉아 단종을 생각하다

그늘진 자규루에 앉아 관풍헌으로 보고 있으려니 이런저런 생각이 든다. 단종이 걸었을 500리 길부터 청령포에서 느꼈을 한없는 외로움과 처량함. 관풍헌으로 거처를 옮겼을 때는 그나마 사람 사는 소리가 나서 행복했을까?

상상의 나래는 그의 죽음에까지 가 닿는다. 그는 정말 세조가 내린 사약이 아닌 복득이란 이에게 죽임을 당한 것일까? <장릉지>는 “세조 3년 10월 24일 유시에.... 복득이 활끈으로 노산군(단종)의 목을 졸라 숨지게 하였다...”라고 전하고 있다. 또 <세조실록>에서 “금성대군의 죽음 소식에 노산군이 스스로 목을 매어 죽었다.”라고 적고 있다. <장릉지>는 단종이 세조에게 왕위를 빼앗기고 영월에서 승하할 때까지의 일, 숙종(肅宗) 때 있은 복위까지를 기록한 책이다.

그렇지만 곰곰이 생각해보자. 만에 하나 단종의 사인이 사약이라고 한다면 세조 입장에서 그 사실을 곧이곧대로 발표할 수 있었을까? 가뜩이나 쿠데타를 일으켜 정권을 잡아 박팽년이나 유응부 등 선비들이 직접적으로 반발하거나 마음속에 반감을 품고 있던 마당에 어린 상왕(上王)에게 사약을 내렸다는 것처럼 잔인할 일도 없을 테니 말이다. 공식적으로야 세조에 의한 사약이 아니라 일개 인물이 죽였다거나 스스로 목숨을 끊었다고 하지만 꺼림칙한 기분이 쉬이 사라지는 것은 아니다.

| | | ▲ 단종이 피를 토하며 운다는 자규, 즉 소쩍새에 대한 시를 읊었다고 해서 이름이 바뀐 자규루. <장릉지(莊陵誌)>는 소쩍새의 피 토할 정도의 울음소리에 자신의 애달픈 처지를 견준 단종의 <자규사(子規詞)>와 <자규시(子規詩)>를 전하고 있다. | | | ⓒ 권기봉 | | 그나저나 왕방연은 어떻게 되었을까? 왕방연의 단종 사후 행적을 살펴보는 것도 단종 죽음의 비밀을 이해하는 데 도움이 될 것이다. 왕방연은 이후 지금의 서울 중랑구 신내동 봉화산 기슭에 은둔하며 배밭을 일구었다 한다. 그런데 무언가 이상하다. 정권 유지 차원에서 상당한 관심을 쏟았을 ‘세조의 사약’인데, 그 명령을 따르지 않은 자가 살아남았다? 지금이야 공무원 윤리강령을 통해 부당한 명령의 경우에는 그 이유를 설명하고 따르지 않아도 된다지만, 당시에 그런 거부권이 있을 리 만무하다. 과연 하늘의 뜻과 맞먹을만한 왕명을 어긴 신하가 어떻게 목숨을 부지할 수 있었을까? 과연 그는 왕명을 따르지 않았을까?

| | | ▲ 당시 이 근처에는 오동나무가 참 많았다고 하나 이미 건물들이 들어서 그 흔적은 온데간데없고, 관풍헌 내에 오동나무 한 그루가 남아 있을 뿐이다. 사진은 자규루에서 밖을 본 모습. | | | ⓒ 권기봉 | |  | | | ▲ 왕방연은 단종에게 사약을 전해야 하는 자신의 처지를 읊는다. “천만 리 머나먼 길에 고운 님 여의옵고, 이 마음 둘 데 없어 냇가에 앉았으니, 저 물도 내 안 같아야 울어 밤길 예놋다.” 사진은 청령포 건너편에 서있는 왕방연 시조비. | | | ⓒ 권기봉 | |

| | | 찾기가 쉽지는 않아요 | | | 관풍헌과 자규루 찾아가기 | | | |

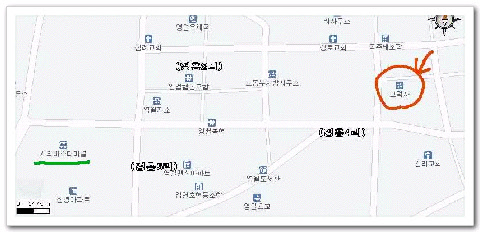

| | | ▲ 지도 | | ⓒ권기봉 |

관풍헌을 찾아가는 길은 그리 쉬운 길이 아니다. 주변 건물들 속에 가려져 잘 보이지 않아 그렇다. 물론 강원도의 인심이 이를 해결해 줄 것이다. 만약 잘 찾지 못하겠거든 주위 사람들에게 도움을 청해 보자.

38번 국도가 통과하는 곳으로, 영월 시외버스터미널에서 그리 멀지 않다. 지도를 참고하면 좋을 듯 하다. (붉은선이 관풍헌이 있는 보덕사 약사전, 녹색선이 영월 시외버스터미널)

/ 권기봉 | | | | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고