|

2003년 때 이른 6월의 여름. 해마다 찾아오는 이상기온으로 서울의 날씨는 전성기 때의 무지막지한 돌주먹 김태식의 펀치처럼 모든 사람들의 땀샘을 KO시키고 있었다.

이렇게 더운 날, 서울 한복판 가장 좋다는 명당자리에 앉아 땀을 식히고 있는 사람들은 과연 누구일까? 쉬는 날을 틈타 나는 서울에서 가장 좋은 자리를 꿰고 틀고 앉아 있다는 동네, 바로 성동구 옥수동을 찾아갔다.

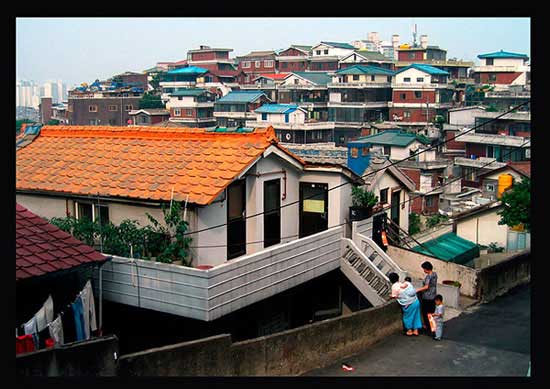

| | | ▲ 옥수동 풍경 1 | | | ⓒ 최승희 | | 찌는 듯한 더위에도 불구하고 산동네 굽이굽이 돌려져 있는 길을 따라 올라가야 하는 옥수동을 찾은 데는 더운 여름날 우물 주위에 앉아만 있어도 더위 먹은 몸이 절로 시원해지는 신비의 물을 담고 있었다는 옥수동 전설의 우물 옥정수 이야기를 들은 후부터였다.

그 옥수동에 혹시 예전의 우물자리 터라도 남아 있지 않을까 하는 기대감 반, 호기심 반으로 발걸음을 옮겼다. 그곳에 가면 마치 불가마처럼 데워진 더운 도시에 시원한 냉방바람이라도 불 것 같은, 그저 혼자만의 희망을 담고.

| | | ▲ 옥수동 풍경 2 | | | ⓒ 최승희 | | 사실, 서울 한복판에 위치한 옥수동은 광장동, 동작동과 함께 서울시내 3대 명당자리로 풍수 지리가들이 손꼽는 동네인데 그 중에서도 전문가들은 단연 옥수동을 최고 명당으로 친다고 한다.

옥수동의 위치가 동네 뒤편으로 응봉산이 자리하고, 앞쪽으로는 한강이 흐르는 전형적인 배산임수형 지형이어서 조선시대부터 유하정, 황화정(사실 같은 정자이다) 같은 정자가 강변에 즐비했기 때문이란다.

지금은 동부간선도로를 타고 가다보면 오른쪽으로 보이는 나지막한 산의 정자만이 달랑 보이지만 옥수동은 예로부터 많은 일화가 남아 있는 유서 깊은 동네로 마을에 옥정수(玉井水)라는 우물이 있어 옥정숫골이라 불리다가 후일 옥수동이 되었다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 3 | | | ⓒ 최승희 | | 하지만, 땀을 뻘뻘 흘리며 온 동네 어디를 돌아봐도 신비의 물을 담았을 법한 우물 옥수정의 터는 쉽게 발견할 수 없었다. 그도 그럴 것이 조선시대 동쪽에서 흘러 들어오는 한강과 북쪽에서 들어오는 중랑천이 만난다고 지어진 두모포 시절에나 있음직한 우물이지 이제 사람들의 일상과 터전이 산을 점령하고 난 지금에서 그 우물터를 찾는다는 것 자체가 도대체가 어불성설일 수도 있겠다는 생각이 불현듯 들었다.

그 오래 전 옥수동에만 고였다는 옥정수라는 우물의 물은 산골짜기의 옥이 있는 곳에서 나오는 샘물로 물맛이 달며 무엇보다 인체에 독이 없는 물이었다고 한다. 산에 옥이 있으면 풀과 나무에도 윤기가 돌고 그 물을 사람이 오랫동안 먹으면 오장육부가 윤택해지고 체내의 노폐물이 빠져나가며, 머리털이 희어지지 않는다는 역시 전설 같은 이야기가 전해져 내려오고 있었던 것이다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 4 | | | ⓒ 최승희 | | 그날 옥수동 길을 오르며 만난 동네 사람들에게 물어 본 옥수정의 흔적은 형사 콜롬보도 단서조차 잡을 수 없을만큼 오리무중이었다. 하기사 면적 1.95㎢, 인구 4만 여명이 살고 있는 이 옥수동은 토박이 주민들보다 전국 각지에서 올라온 타향사람들로 개발시대 빼곡하게 삶의 터전을 힘들게 이루며 살아가던 그런 동네이니 그럴 만도 하다.

당시 전라도, 강원도, 충청도에서 돈 없이 가난하게 상경한 사람들이 뿌연 한강의 물안개를 새벽같이 헤치고 하루하루 생활전선에 뛰어들며 자립의 꿈을 키워나가던 곳이 바로 옥수동이었던 것이다.

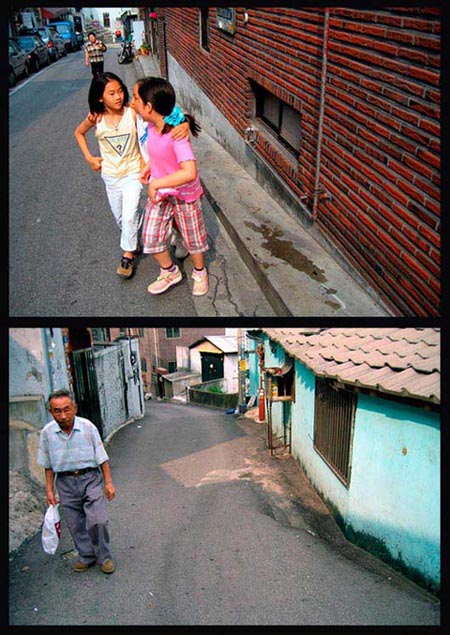

옥수동 꼭대기엔 많은 사람들이 아직 빼곡하게 옥수정의 전설을 모른 채 서울시민으로 열심히 하루를 살아가고 있었다. 동네 꼬마 녀석들, 장판을 깔고 더위를 피해 골목에 나 앉아 시시콜콜 사람 사는 이야기로 오후를 보내는 아주머니들과 할머니, 높은 담 위에서 외손자랑 똑 같이 생겼다며 낯선 방문객을 웃으며 반겨 주시던 동네 아주머니까지.

시내에서 좀 체로 보이지 않는 이 골짜기 동네의 사람 사는 모습은 모든 것이 공개되어, 가까운 이웃들로 삶의 공간이 진득하게 메꾸어져 있었다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 5 | | | ⓒ 최승희 | | 서울시에서 가장 좋은 명당자리가 경복궁이라고 알고 있는 필자에게 옥수동이 서울의 명당이라고 하는 것을 이번에 처음 알게 되었다.

조선시대에는 이 옥수동 강변엔 많은 정자가 있었다고 한다. 제안대군이 세운 유하정, 몽구정을 비롯해 무려 9개의 정자가 있었다고 전해진다. 그만큼 당시의 옥수동 터는 뛰어난 풍광과 지리적 풍수조건이 좋았다는 것을 반증하는 것이다.

이런 터의 기운을 받아서인지 다른 동네와 달리 이곳 옥수동 골목에는 유난히 골목에서 뛰어 노는 아이들이 많았다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 6 | | | ⓒ 최승희 | | 그럼 옥수동의 상징, 그 신비의 옥정수는 어디로 간 것일까? 난 마을 한바퀴를 돌고 나서야 비로소 동 이름의 유래가 된 우물 옥정수가 옥수로를 개통하면서 매몰되었다는 사실을 알게 되었다. 이젠 찾을 수도 없이 아예 어딘가 모를 깊은 땅 속으로 묻혀버린 것이었다.

1936년 4월1일, 일제 강점기 시절 동호(한강)가 있는 산 기슭에 위장병에 신통하다는 옥수정이라는 약수터가 알려지면서 한때 왕실에까지 진상되었다는 영험한 물 옥정수. 아쉽지만 그 우물길을 찾아 헤맨 한나절의 여행은 그렇게 불발로 끝이 나고 말았다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 7 | | | ⓒ 최승희 | | 하지만 옥수동 꼭대기 산에 올라 사람 사는 마을을 훤히 내려다보며 느낀 것 중 명당이니 풍수이니 신비의 우물이니 하는 것보다 더 절실하게 와 닿은 것은 엄연히 우리가 사는 현실이란 피할 수 없는 운명이었다.

오늘 하루 나 역시 그렇게 도로 아래로 유실된 채 없어진 우물을 찾을만큼 한가하지는 않지만 옥수동에서도 역시 요즘 경기가 좋지 않아 사람들의 마음이 무겁다는 것을 간접적으로나마 느낄 수가 있었다. 이제나 저제나 서울 어디를 가나 모두들 똑같은 수심 가득한 얼굴들이다.

나의 아내 역시 어릴 적 부모님과 상경해 어렵게 이 옥수동 꼭대기에서 한강의 물안개를 헤치며 유년시절을 보냈다. 토박이가 없는 동네였다니 그 살던 형편 또한 대충 짐작이 가고도 남았다.

하지만 요즘 만나는 사람들은 누구나 다 예전에도 이렇게 어려운 적은 없었다고 말한다. 사람들이 늘어나고 말이 많아지고 일도 거칠어지면서 그 좋다는 서울의 명당자리에 사는 사람들의 마음 속 옥정수가 혹시 말라가고 있는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 된다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 8 | | | ⓒ 최승희 | | 오늘 시원한 옥정수 한 모금 마시는 기대는 사실상 헛된 바람으로 끝이 났지만 무더운 여름 옥수동 골목을 돌면서 혼자 생각한 것은 생활인으로서 하루하루 열심히 살아가며 흘리는 땀만큼 단 것은 없다는 무지막지하게 단순한 생각뿐이었다.

옥수동엔 이제 옥정수가 없다. 다만 1호선과 3호선이 서로 교차하는 전철로가 서울이라는 도시에 그려내는 인공적인 우물 정(井)자만이 거대하게 만들어져 있을 뿐이었다.

| | | ▲ 옥수동 풍경 9 | | | ⓒ 최승희 | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고