▲부용산 멧기슭에 잠들고 계시는 이오덕 선생 무덤 ⓒ 박도

마지막 말씀

아이들을 사람답게 자라나도록 하는 일, 이것이 우리 겨레가 스스로 해방되는 길이다.

우리 교육의 모든 병폐와 광증은 아이들을 믿지 못하는 데서 생겨났다. 아이들이 매를 들고 길들여야 사람이 된다는 무지몽매한 교육철학이 그 옛날 서당에서 한문을 가르칠 때부터 우리 어른들의 머리를 지배해왔는데, 오늘날에도 조금도 다름없이 이런 야만적인 교육이 학교는 물론이고 가정에까지 온 나라를 휩쓸고 있으니, 이래서야 어떻게 나라를 살리겠는가?

아이들만이 오직 하나밖에 남지 않은 이 나라 이 겨레의 희망인데, 그 희망을 모든 어른들이 짓밟고 있으니 이래 가지고 어찌 되겠는가?

그러나 길은 있다. 오직 한 곳에 길은 있다. 그 길은 아이들에게, 젊은이들에게 있다. 벌써 길이 들어져 몸과 마음이 굳어진 사람들, 억압의 틀 속에서 그 틀의 한 부분이 되어버린 세대들은 어찌할 수가 없지만, 지금 막 자라나는 아이들과 젊은이들은 흐리지 않은 심성을 가졌거나 오염이 되어도 좀 덜 되었다는 것이다.

결국 아이들은 끊임없이 태어난다. 우리는 이런 자라나는 새 사람들에게 희망을 걸 수밖에 없다.

- 이오덕 지음 <아이들에게 배워야 한다>에서 뽑은 말

이오덕님 계시는 곳

ⓒ 박도

지난해 8월 25일 이오덕 선생님이 돌아가신 후 무덤을 찾지 못한 게 늘 마음에 큰 빚으로 남아있던 참에 마침 지난 5월 6일, 충주를 지나는 길에 잠시 들리고자 선생의 아드님 정우씨에게 전화를 드렸다.

마침 들에서 일하는 중이지만, 무덤과 가까운 거리라면서 찾아도 좋다고 하여 차 머리를 무너미 마을로 돌렸다. 30여분 후 정우씨의 집에 이르자 내외분이 문 앞에서 맞아주었다.

잠시 찬물로 목을 축인 후 정우씨의 트럭에 옮겨 타고 부용산 기슭으로 갔다. 흙길에다 비탈이 심하여 일반 승용차로는 어림없는 길이었다.

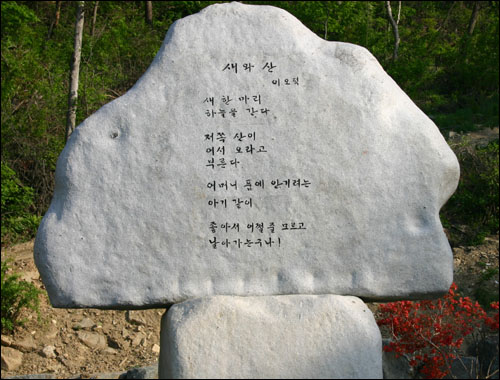

마침내 '이오덕님 계시는 곳'이라는 표지석이 나오고, 선생의 유작 <산새>를 새긴 시비가 나왔다. 선생의 무덤은 거기서도 더 높은 곳에 있다면서 곧장 무덤으로 갔다.

잠시 후 앞이 훤히 트이는 부용산 멧줄기 아늑한 곳에 선생이 편히 잠드신 무덤에 닿았다. 준비해간 술잔을 드리고 두 번 절을 올렸다.

'박 선생, 바쁜 길에 일부러 예까지 들리시다니. 아무튼 고맙습니다.'

선생의 나직한 목소리가 들려오는 듯했다. 무덤 아랫녘에는 천막이 쳐져 있는데 아들 정우씨가 이따금 그곳에 머물다 간다고 했다. 그걸 보고 같이 간 아내가 현대판 ‘시묘(侍墓)’라고 말했다.

▲무덤 아래 천막 ⓒ 박도

무덤에서 내려오면서 선생의 글방에 들르자, 마침 거기서 선생의 유작을 정리하고 있던 최종규씨를 만났다. 선생에 대한 추모의 정과 우리말에 대한 옹골찬 애정을 가진 젊은 분을 만나서 그지없이 흐뭇했다.

글방 다락방에는 선생의 빈소가 마련된 바, 잠시 분향한 후 산을 내려왔다.

저녁밥을 들고 가라는 며느님의 간곡한 말씀을 우리 내외는 갈 길이 멀다는 말로 사양하고는 곧장 차에 올랐다.

이오덕 선생은 나의 마지막 스승으로, 글을 쓸 때마다 늘 떠오르는 분이다. 하지만 나는 그분의 가르침을 열에 하나도 제대로 따르지 못하고 있다.

평생을 오로지 어린이 교육에 이바지하면서 우리말 바로 쓰기에 온 정성을 다 바치신 선생님, 이제는 눈감으시고 편히 쉬십시오.

사람의 행복은 하고 싶은 일을 열심히 즐겁게 하는 것 말고는 없다. 교육은 평생 즐겨서 할 수 있는 일을 찾아내고, 즐겁게 일하는 태도를 기르는 데 있어야 참된 교육이 된다.

▲아들 정우(왼쪽)씨와 필자 ⓒ 박도

정치도 모든 국민이 저마다 하고 싶어하는 일을 열심히 즐겁게 하도록 하면 가장 좋은 정치가 된다.

일이 즐겁고 일이 공부가 되려면 그 일이 자연 속에서 이뤄져야 한다. 자연 속에서 자연을 따라 자연의 한 부분으로 자연스럽게 살아가는 것이 가장 좋은 삶이다.

옛날부터 동양이고 서양이고 자연보다 더 큰 스승은 없었다. 자연을 배우고 자연을 따라 살면 모든 것을 얻고 모든 것이 제대로 된다.

사람은 자연으로 돌아가야 비로소 아름답고 참된 목숨을 보전할 수 있다. 반대로 자연을 배반하고 거역하면 사람은 병들고 스스로 망한다.

자연이 없는 교육은 죽음의 교육이고, 자연을 떠난 삶은 그 자체가 죽음이다.

- 이오덕 선생이 필자에게 주신 말씀 가운데

▲새 한 마리 하늘을 간다 저쪽 산이 어서 오라고 부른다 어머니 품에 안기려는 아기 같이 좋아서 어쩔 줄 모르고 날아가는구나! - 이오덕 <새와 산> ⓒ 박도

▲이오덕 선생의 빈소 ⓒ 박도

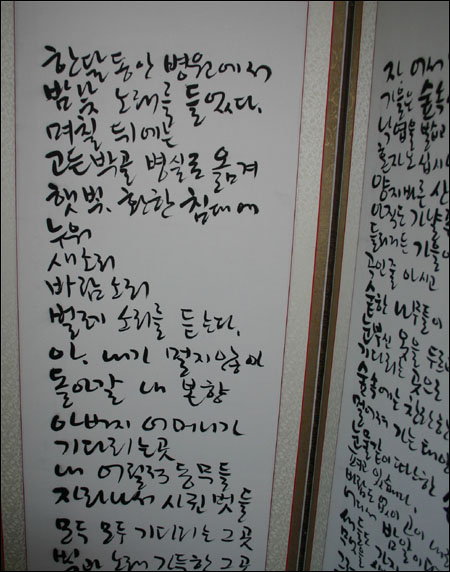

▲이오덕 선생의 마지막 일기를 아드님이 손수 써서 병풍을 만들었다 ⓒ 박도

▲생전의 이오덕 선생 ⓒ 박도