▲오름. 바다. 그리고 푸르름 ⓒ 김강임

여름을 준비하는 제주의 6월은 신록으로 가득하다. 이 산 저 산. 이 바다 저 바다. 녹음을 잉태하기 위한 신록의 꿈틀거림. 이럴 때면 차 한 잔으로 여유를 부리고 싶어진다. 차 한잔이 생각나는 휴일 오후, 존재의 허기를 채우기 위해 나는 다시 자동차의 시동을 건다.

"오늘은 제가 편히 모시리다."

먼저 운전대에 앉아 있는 남편의 모습이 왠지 생소해 보인다. 늘 숨이 막히도록 넥타이로 목에 조르고 양복을 입어야만 어울렸던 남편의 모습도 오늘만은 헐렁한 T셔츠 차림이니 꽤나 여유로와 보인다. 역시 휴일은 사람을 느슨하게 만든다. 그러나 이렇게 남편이 생소해 보이는 것은 아마 또 다른 이유가 있을 게다.

40대 후반 남자들이 이겨내야 할 사회적 위치와 기반에 열중하다 보면 남편은 늘 술과 직업적 타성에 찌들어 있었다. 그런 남편이 오늘은 손수 운전까지 해 주시며 나를 왕비로 모시겠다니 얼마나 행복한 일인가?

▲녹차를 마시며 ⓒ 김강임

차장 밖에서 풍겨오는 신록의 향연은 온통 풋풋함뿐이다. '비록 가난하여 가진 것이 없다해도 녹음이 있어 행복하다'는 '신록예찬'의 이양하님을 기억하며 다다른 곳은 한라산 언저리에 자리잡은 녹차향기 그윽한 조용한 찻집.

한라산 허리를 가로지르는 1115번 지방도로 옆에 자리잡은 찻집의 주변은 온통 신록으로 물들어 있다. 다만 6월의 햇빛이 이제 막 새순을 틔우고 있었다.

▲풍경 소리에 ⓒ 김강임

우리를 제일 먼저 반겨 주는 것은 찻집 지붕 밑에서 춤을 추는 풍경소리였다. 그 풍경소리를 들으니, 마음이 가라앉는다.

풍경소리의 은율 만큼이나 가슴을 적시는 것은 하늘과 맞닿은 제주 바다. 그리고 넓은 초원 위에 드러누워 있는 산방산과 송악산. 그리고 한라산의 모습이다.

▲찻방의 모습 ⓒ 김강임

길을 떠나는 나그네들에게 늘 무료시음으로 목을 축이게 하는 찻집 주인이 곧 녹차 밭을 운영하시는 원장님이시다. 창 넓은 찻집 창문으로 보이는 서귀포 앞 바다와 바다 위에 둥둥 떠 있는 섬들의 모습은 잠시 우리의 혼을 빼앗아 갔다. 풍경소리를 들으며 녹차 향기에 취한 우리는 녹차 향기의 따스함을 목구멍에 잘근잘근 씹어 삼킨다.

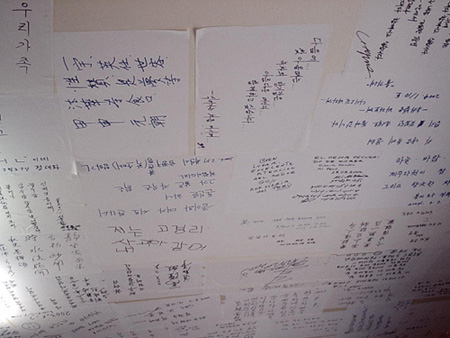

조심스레 녹차를 따르는 남편의 모습이 어느 때보다도 진지해 보였다. 다기의 주둥이에서 흘러내리는 녹차에도 신록이 묻어 있었다. 찻방 벽에 흘려놓은 많은 사람들의 낙서를 보며 우리는 찻잔 속에 신록의 푸름까지 함께 담았다.

▲녹차 밭의 풍경 ⓒ 김강임

한 지붕에 살면서도 게으름 한 번 피워보지 못하고 서로가 뒷모습만을 지켜봐야 했던 시간들. 그저 종종걸음으로 걸어도 걸어도 끝이 없는 마흔의 길을 우리는 뒤돌아 볼 겨를이 없이 그렇게 달려 왔다.

▲천정에 붙여진 추억의 순간들 ⓒ 김강임

두둑을 이루고 있는 녹차 밭의 풍경을 보며 남편의 이마를 바라보았다. 이마 위에 그어진 잔주름 하나가 마음에 걸린다. 녹차 밭 밭고랑처럼 잔주름이 이어질까 걱정이 된다. 마흔에 접어드니 왜 이렇게 시간이 빨리 지나가는지 모르겠다.

▲바람을 붙드는 정자 ⓒ 김강임

바람도 쉬어 갈 듯, 찻집 앞에 우두커니 서 있는 정자는 나그네들의 옷자락을 붙잡았다. 정자 아래 서 있으니 보이는 것이 모두 내 것이다. 오름 바다. 그리고 날아가는 나비와 잠자리. 자연은 이렇게 우리에게 여유와 평화를 주는데, 우리들은 왜 이렇게도 쫓기고 있는지 모르겠다.

▲서른과 마흔의 경계선인가? ⓒ 김강임

녹차 밭 사이에는 길이 나 있다. 오랜만에 심호흡을 하며 걸어보는 여유. 마치 이 길은 우리가 걸어 온 서른과 마흔의 경계선은 아닐는지. 한 발짝 한 발짝 발걸음을 움직일 때마다 그림자는 길어졌으며, 찻방에서 마신 녹차 향기는 입안에서 여운처럼 남아있었다.