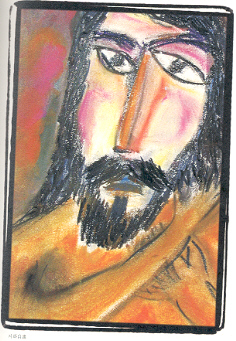

▲임의진의 시집 <사랑> 표지 ⓒ 정병진

자타가 공인하는 우리시대 '보헤미안'인 임의진이 첫 시집을 세상에 내놨다. 아마 그를 띄엄띄엄 아는 이들은 "목사, 수필작가, 포크가수, 화가도 모자라 이제 시(詩)에까지 손댔어?"라며 생뚱맞게 생각할지 모른다. 정말 모르시는 소리다. 시집을 처음으로 묶어 내놓았을 뿐이지 그는 매주일 만드는 교회 주보에다 시를 한 수씩 써서 싣던 그런 사람이다. 어쩌면 그를 유명하게 만든 수필보다도 먼저 시를 썼는지도 모르겠다. 그러니깐 이건 결코 외도로 보아 넘길 만한 예삿일은 아니다.

이번 시집에 담긴 시들은, 예전에 접했던 그의 짧은 시들보다 호흡이 사뭇 길어졌다. 그만큼 수련을 한 것일까? 시처럼 수필을 쓰더니만 수필이 시로 제 자리를 잡는 건가? 잘 모르겠다. 시를 무척 좋아하는 아내의 말을 빌면, 시집 한 권에서 괜찮은 시 하나만 건져도 그 시집은 성공한 거란다. 그런데 이 시집에서는 읽는 이의 가슴을 후비는 시가 적어도 너댓 개는 되지 싶다. 시인의 삶이 고스란히 묻어 있어서 더욱 그렇다. 무릇 시는 온몸으로 쓰는 거지 얄팍한 글재주로 남 눈속임이나 하자는 것이 아니다. 그래서 진짜 시인되기가 참 어려운 법이다.

시인이 십여 년 전에 쓴 시 하나를 읽어보자.

우리 어릴 적 작두질로 물길어 먹을 때

마중물 이라고 있었다

한 바가지 먼저 윗구멍에 붓고

부지런히 뿜어 대면 그 물이

땅 속 깊이 마중 나가 큰물을 데불고 나왔다

마중물을 넣고 얼마간 뿜다 보면

낭창하게 손에 느껴지는 물의 무게가 오졌다

누군가 먼저 슬픔의 마중물이 되어준 사랑이

우리들 곁에 있다

누군가 먼저 슬픔의 무저갱으로 제 몸을 던져

모두를 구원한 사람이 있다

그가 먼저 굵은 눈물을 하염없이 흘렸기에

그가 먼저 감당할 수 없는 현실을 꿋꿋이

견뎠기에

'마중물이 된 사람'이라는 제목이 붙은 이 시는 '마중물'이라는 말을 유행시켰을 정도로 이미 널리 알려져 있다. 시인은 마중물이 되어보겠다는 각오로 귀농하여 궁벽한 강진 시골에서 할머니 할아버지들과 더불어 지난 십년을 살았다. 당시만 해도 그를 아는 사람이라곤 거의 없었다. 그가 아버지를 이어 맡은 교회도 교역자 생활비 한 푼 챙겨주지 못할 정도 지지리도 가난했다. 사막을 옥토로 만든다더니 시인이 그랬다. 이곳에서 그는 슬프고 애잔한 사람들의 손발이 되어주었고 그들이 쏟아낸 숱한 사연들을 수필과 시로 대신 노래했다.

▲임의진이 그린 자화상 ⓒ 정병진

바람 불면 입술을 달싹거리며 고향노래

수런거렸을 게야

흠뻑 장대비 적셔도 띠풀을 헤치고 길을

더듬었을 게야

물총새가 냇물을 수시로 찾듯 본향 그리워

..............

그리운 것들은 발이 달렸다

어느 것 하나 나보다 앞서 걸어가지 않음이

없다 신간 편안한 꼴찌는

여행의 절반에서 물집이 잡혔다

대체 이 무슨 늑장인가

님이 산 너머에서 기다리고 있는데

시인은 '그리운 것들은 발이 달렸다'고 말한다. 그 말처럼 그리운 것들은 일상에 젖어 바쁘게 살다보면 멀리 도망치고, 그러다가도 어느 순간 우리에게 사뿐사뿐 걸어오고 있다. 이 시집에 실린 시들은 관념의 유희를 연상케 하는 지식인 시인들의 그것과는 거리가 한참 멀다. 대부분이 작은 일상에서 잡아낸 것들로 시인의 따스한 시선이 배어난다.

게다가 부담스럽게시리 시(詩)만 연속 이어지지 않고 간간히 수필이 곁들여져 있어 진한 감동과 웃음으로 긴장을 풀어준다. 임의진의 글을 읽으면서 항상 드는 생각이지만 그는 언어를 부릴 줄 아는 사람이다. 없는 말은 만들어내서라도 자신의 생각과 느낌을 야무지게 풀어내고야 만다.

읍내 큰 교회에서 교회 나오면 선물을 주는 그런 행사가 있었다. 그래서 할머니 몇 분이 주일예배 시간에 보이지 않으셨다.

"바가지 타고 금반지 타러 다른 교회 가부따요."

할매들이 교회소식 나누는 시간에 쪼르르 일러바쳤다.

"왜 할머니들은 따라서 안 가셨어요?"

"뭔 말씀을 그라고 서운하게 하신다요? 우리가 의리가 있재. 가긴 어디로 간단 말씸이요 시방?"

너나 할 것 없이 땔땔 배를 구르고 웃었다. 의리로 교회 다니시는 우리 할매들. 목사랑 맺은 의리 하나로 금반지와 바가지 욕심을 참았을 할매들이 고마웠다.

....파블로 네루다의 심정으로 글을 쓰기는 했지만, 이 낮은 땅의 사람들이 언젠가는 내 글을 동지의 글로 받아줄 날이 오리라는 기대로 글을 썼지만, 내 책은 읍내 큰 교회에서 준 바가지만 못했다. 잣골 윤씨 할매 집에 가보라. 내 책을 받침 삼아 국솥이며 찬그릇이며 놓고 쓴다. 얼마나 고마운 대접인가. 화형 당하지 않음만도. <202~203쪽>

눈치 빠른 사람들은 대번 알아 봤을 것이지만, 이 시집은 그동안 갈고 닦은 임의진의 놀라운 그림 솜씨와 따뜻한 시, 그리고 참수필이 한데 어우러진 가히 종합예술 작품이다. 곳곳에 온갖 정성을 쏟은 표가 난다. 조금 아쉬운 부분이 있다면, 시의 심장은 은유인데 그것이 전반적으로 약하지 않는가 하는 점이다. 말하고자 하는 바를 감칠맛 나게 감춰둬야 시의 생명력이 오래 가기 마련이다. 시를 일상으로 끌어내린 것은 그의 장점이지만, 시 홀로 우뚝 설 수 있을 만큼 아직 강하진 못한 것 같다.

임의진은 '떠돌이별'이라는 아호처럼 도무지 방랑벽을 참지 못한 나머지 얼마 전 그토록 아끼고 사랑하던 교회를 사임했다. "여우도 굴이 있고 하늘의 새도 보금자리가 있지만 사람의 아들은 머리 둘 곳조차 없다"고 했던 스승 예수를 겸허히 따르고자함일까? 다시 처음부터 빈털터리로 시작하려는 그의 거침없는 방랑이 언제까지 계속될지 좀 불안하긴 해도 어디에서건 잘 해나가리라 믿는다.