【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

| | | ▲ 이런 집도 있습니다 | | | ⓒ 김영태 | | '도화지, 색종이, 색연필, 그림물감, 딱풀, 가위, 네임펜, 화장지, 물티슈, 실내화, 이불, 칫솔, 치약 등등'

아이들 둘이 일년 동안 어린이집에서 공부하고 활동하는 데 필요한 물품들입니다.

며칠 전부터 애 엄마와 나는 이런 준비물들을 조금이라도 값싸게 구입하기 위해 문방구며 마트를 서너 군데씩 돌아다니며 발품을 팔았습니다. 한번에 사기에는 물품의 양이며 종류가 많은 것 같아 은근히 부담되기도 했지만 그 부담감만큼이나 기대가 되는 것도 사실입니다. 과연 녀석들이 이것들로 어떤 작품을 만들까, 하는 궁금증이 바로 그것입니다.

그렇다고 내가 녀석들의 탁월한 재능이나 솜씨를 기대하는 것은 아니다. 이미 지난 1년 동안 녀석들의 작품을 봐온 나로서는 그런 허황된 꿈을 꾸지 않습니다.

사실 그동안 어린이집에서 녀석들이 작품이라고 그려오거나 만들어 온 것을 보면 지나치게 추상적이거나 아니면 생략과 여백이 너무 많아 그 내용을 파악하기 힘들었습니다.

그러나 아무리 어린애라도 자기 나름의 생각과 감정을 가지고 있을 텐데 의미 없는 그림을 그렸을 리 없다는 생각이 듭니다. 녀석들이 그린 그림에서 메시지를 찾아 읽는 것이 부모로서 해야 할 일이라고 생각했습니다. 그래서 어쩌다 녀석들이 어린이집에서 만든 작품을 보게 되는 날이면 그 속에서 뜻 깊은 의미를 찾기 위해 갖은 애를 쓰게 되었습니다.

이를테면 아무 의미 없이 그어버린 선 하나에서도 녀석의 심오한 마음을 읽어보려는 불가능한 시도를 하는가 하면, 아무렇게나 접어 만든 종이인형을 두고서도 아이의 탁월한 손재주를 보고자 노력하였습니다.

그러나 이런 나의 시도는 실패만 거듭하였습니다. 더구나 간혹 제목까지 붙여져 있는 그림을 보면서 그림 내용과 제목의 연관성을 조금도 찾을 수 없을 때 밀려드는 절망감은 말로 표현할 수 없습니다. 녀석들이 그려온 그림을 옆에서 보고 거꾸로 보고, 심지어 뒤집어 봤는데도 도대체 무엇을 그렸는지 모를 때의 답답함은 곧바로 절망감으로 이어집니다.

물론 내가 느끼는 절망감은 어디까지나 아이들 그림을 제대로 볼 줄 모르는 이 못난 아비의 안목에 대한 절망감일 뿐 녀석들의 솜씨에 대한 절망감은 아니라고 스스로에게 각인시키기도 합니다.

제목이 없는 그림이라고 해도 특별히 편안하게 감상할 수 있었던 것은 아닙니다. 오히려 제목이 없는 그림이 나를 더욱 곤혹스럽게 했습니다. 그나마 제목이라도 붙어 있는 그림은 제목에 맞추어 내 멋대로 그림 해석하겠는데 제목도 없는 그림을 보고 있으면 마치 거대한 벽과 마주선 느낌이 들었습니다.

그렇다고 마음 편하게 녀석들의 그림을 단순한 낙서로 보자니 그것 또한 마음이 편치 않았습니다. 설마 어린이집 선생님이 녀석에게 '그래 어디 네 맘대로 하얀 종이에다 낙서 해봐라'고 가르쳤을 리는 만무할 테니까요.

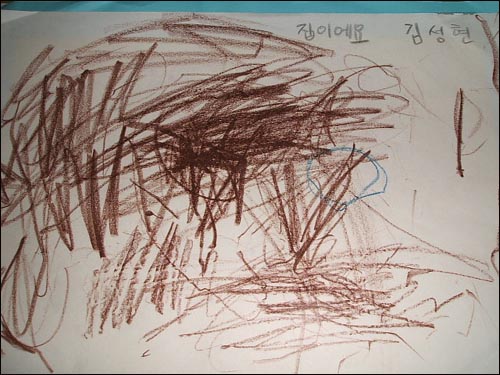

| | | ▲ 무엇을 그렸을까요 | | | ⓒ 김영태 | |

그런데 애들 작품을 대하는 나의 이런 부자연스런 자세와는 달리 애들 엄마가 아이들 작품을 대하는 태도는 자연스럽고 적극적이며 긍정적이기까지 합니다. 아무리 좋게 해석하려고 애를 써도 내 눈엔 낙서만한 가치도 없어 보이는 그림들을 애들 엄마는 마치 값비싼 보물인 양 소중하게 여긴답니다.

내가 보기에는 분명히 비싼 종이와 색연필만 낭비한 것 같은데 애들 엄마 눈에는 그렇게 보이지 않는 모양입니다. 이러다 보니 녀석들이 어쩌다 집에서 기분에 따라 하얀 종이에 연필로 ‘쓰윽’하고 한 줄 그어 보여줘도 애 엄마는 감격하고 만답니다.

그러나 애 엄마의 이런 감격장면을 너무 자주 보는 것도 그다지 유쾌한 일만은 아닙니다. 생각해 보세요. 지금 아이들에게 색연필 하나와 도화지 한 장이 그 옛날 지푸라기 하나 정도의 값어치만도 없게 여겨지겠지만 우리가 자랄 때야 어디 그랬나요.

가령 미술 실기수업이라도 있는 날은 정말 학교 가기 싫었습니다. 그림 그릴 도화지와 크레용도 없이 한 시간을 버틸 생각을 하는 것이 얼마나 힘겨웠던 일이었는지요. 혹 크레용이 있다고 해도 이미 여러 형제의 손을 거쳐 와 부러지거나 꼭 필요한 색들이 없는 경우가 더 많았던 기억이 납니다.

나는 녀석들의 자유분방한 그림들을 볼 때마다 이와 같은 생각이 자꾸 떠올라 마음이 편치 못합니다. 그것은 어쩌면 우리가 어린 시절을 너무 궁핍하게 지내 자신도 모르게 지금 아이들에게 질투심 같은 것을 느끼는 것인지도 모릅니다.

그러나 언제부터인가 나도 녀석들의 작품을 감상하는 방법을 바꾸게 되었습니다. 지난날 궁색했던 시절은 그저 추억으로 남겨놓고 우리 아이들을 좀 더 대범하게 바라보고 싶어서라고 할까요. 이전에는 녀석들 작품에서 무언가를 찾기 위해 내 능력 이상으로 무리한 노력을 많이 했지만 이제는 그런 헛된 노력 없이 그저 마음 편하게 보려고 합니다.

요즘 저는 ‘그림이면 어떻고 낙서면 어떤가’란 생각을 하는가 하면 ‘때가 되면 어련히 잘 하겠지’란 조금은 느긋한 마음도 먹습니다.

내가 이런 마음을 갖게 된 이유는 요즘 녀석들이 한결 달라진 모습은 보이기 때문입니다. 이를테면 작년 이맘때쯤 어린놈은 똥덩어리를 엉덩이에 달고 다니면서도 잘 놀았는데 요즘은 제 방구 냄새에도 코를 막는 시늉을 합니다. 이 정도 사리분별이 가능하다면 머지않아 덧셈뺄셈도 척척 하리라고 저는 믿습니다.

그러면서 또 한편으론 새학년 새학기가 시작되는 이 시점에 나는 다시 한 번 다짐 합니다. 그저 아이를 키우는 부모로서 제 자식보다 지나치게 앞서가지 말자는 다짐을 말이죠.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고