▲전나무에 둘러싸인 묘적사, 오늘도 요사채 뒤꼍에는 장작이 가지런합니다. ⓒ 이승열

▲저 기둥에 기대 앉으면 사람도 풍경이 됩니다. 하염없이 앉아 바람이 되어 보세요. ⓒ 이승열

오늘(5일)은 스님이 외출이라도 하셨나 봅니다. 지난 토요일 꽃자주색 스웨터를 입고 은행을 줍던 보살님의 움직임은 감지되는데 스님의 모습은 통 보이지가 않습니다. 마당에 새겨진 싸리비질 자국에서 그곳에 사는 사람들의 흔적을 확인할 뿐, 언제나 적적한 곳이니 스님이 절에 있든 없든 크게 신경 쓸 일은 아니지만서도요.

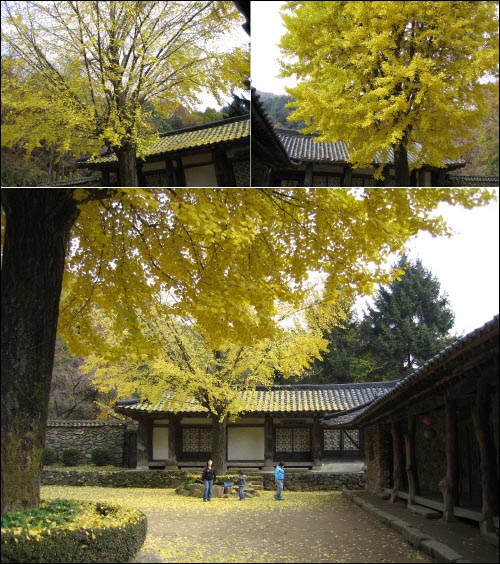

어떻게 스님의 외출을 알았냐고요? 좁지만 옹색하지 않은 절 마당에 늠름한 두 그루의 은행나무가 있습니다. 은행잎이 바람결에 날려 절 마당을 가득 채웠는데도 낙엽이 그 자리에 그대로 있었습니다. 묘적사 마당을, 싸리비질 자국이 아닌 낙엽으로 채운 풍경을 처음 봤답니다. 낙엽을 음미하라는, 벌써 저만치 가버린 가을을 가슴 속에 채우라는 스님의 깊은 뜻인지도 모르겠습니다.

▲아이가 더 자라기 전에, 더 세월이 가기 전에 저런 포즈로 가족 사진을 찍어 거실벽에 걸어두고 싶습니다. ⓒ 이승열

▲은행잎 눈을 뿌리던 작은 계집아이의 웃음소리가 오랜 시간 잊혀지지 않습니다. ⓒ 이승열

조그마한 계집아이만 신이 났습니다. 쌓인 은행잎을 눈처럼 공중에 흩뿌리며 이내 은행잎 속에 파묻혀 버립니다. 갈퀴로 은행잎을 한데 모아 수북히 쌓아 놓기도 합니다. 천연덕스러운 기둥에 기대어 앉아 아이를 바라보는 엄마의 얼굴이 온통 노란빛입니다.

나도 마하선원 마루에 앉아 온통 노란 가을을 가슴 속에 차곡차곡 담아 봅니다. 노란 은행잎도 담고, 은행잎 눈을 뿌리는 작은 계집아이의 표정도 담고 이제 잎을 다 떨구고 검은 가지로 남은 은행나무도 담아 봅니다.

난 은행나무의 암,수를 구별할 줄 모릅니다. 잎이 갈라진 것이 암나무인지, 수나무인지 듣고서도 늘 잊습니다. 가지가 위로 뻗은 것이 암나무인지, 아래로 쳐진 것이 수나무인지 들었을 때만 반짝 기억하고 그뿐입니다.

▲작은 바람에도 은행잎이 우수수 떨어지는 것을 보니, 모든 것을 나누어 준 이땅의 어머니가 떠오릅니다. ⓒ 이승열

▲가지를 드러낸 앙상한 은행나무 아래에 잎과 열매가 함께 쌓여갑니다. 열매 맺지 않은 수나무는 아직도 무성한데, 암나무는 벌써 나목입니다. ⓒ 이승열

오늘 확실히 알았습니다. 은행알을 맺느라 혼신의 힘을 다한 암나무는 앙상한데, 수나무는 아직도 노란잎을 가득 달고 있었습니다. 그 모습이 영원할 것처럼 잎이 무성합니다. 자연의 위대함을, 오묘함을 다시 한 번 느낍니다.

아이를 낳고 난 후 서른도 안 돼 이가 다 상해 버린 친구를 알고 있습니다. 혼신의 힘을 다해 열매를 맺은 후 이젠 기운이 다했나 봅니다. 수나무는 아직도 성성한데, 암나무는 바람이 불 때마다 낙엽을 떨구고 있습니다. 암나무에는 이제 잎새가 몇 개 남지 않았습니다.

오늘도 드문드문 사람들이 보입니다. 토요일 오후인데도 역시 스물을 넘지 않습니다. 가족들이 함께 모여 사진을 찍는 모습이 정답습니다. 저런 포즈로 가족 사진을 찍어본 지 십 년도 넘은 것 같습니다. 아이가 중학교에 입학한 뒤로는 기억에 없는 그림입니다. 일부러 만들어서라도 하루 김밥을 싸고, 음료수를 준비하고, 돗자리를 들고 소풍을 나와야겠습니다. 그리고 예전처럼 고전적인 자세를 취하고 사진이라도 한 장 남겨야겠습니다.

▲마당에도 물가에도 가을이 가득합니다. 벚꽃잎이 가득했던 어느 봄날을 기억합니다. ⓒ 이승열

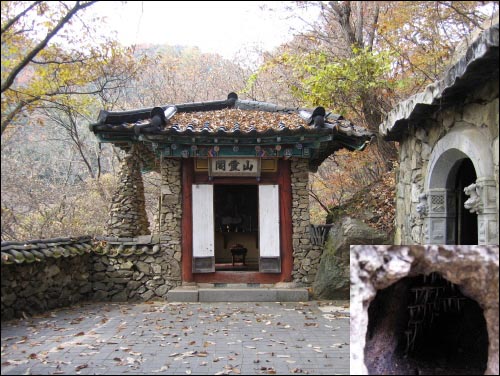

▲산령각 앞에는 굴이 두 개 있습니다. 바위를 뚫은 석굴과 상수리나무 옹이 나무굴. 나무굴에는 버섯이 가득 자라고 있습니다. ⓒ 이승열

산령각 앞 상수리나무 구멍 속에 버섯이 무성하다고 누군가 알려 줍니다. 팔뚝이 다 들어갈 만큼 깊은 곳에 버섯이 가득한데, 구멍 속이 너무 어두워 손을 넣어보지 않고는 알 수가 없답니다. 이제 내가 알고 있는 묘적사 산령각 앞의 굴은 두 개입니다. 하나는 석굴, 하나는 상수리나무 나무굴...

십 년쯤 묘적사 앞에 살면서도 묘적사가 처음이라는 처사님과 보살님이 상수리나무 줄기의 옹이굴의 존재를 알려줬습니다. 묘적사를 거닐면 누구나 친구가 됩니다. 알고 있는 것을 서로 이야기해 주고, 정갈함을 감탄하고, 사진을 찍으라고 포즈를 취해 줍니다.

▲가지 끝부터 물이 들기 시작합니다. 숲은 늘 필요한 만큼의 빛만을 받아 세상을 밝힙니다. ⓒ 이승열

▲온 숲이 활활 타고 있습니다. 혼자 보기가 너무 아까워 친구에게 편지를 씁니다. ⓒ 이승열

큰 불공이 있는 날은 마당 가장자리를 따라 흐르고 있는 도랑에서 채소를 씻고 설거지를 한다고 누군가 알려줬습니다. 초파일이나 백중날 아니면 칠석날 묘적사에 다시 와야겠습니다. 언제나 스무 명을 넘지 않았던 그곳에 사람이 복작거리는 풍경도 구경하고, 개울가에 앉아 설거지하는 모습도 지켜 봐야겠습니다. 운 좋으면 공양도 한끼 얻어 먹고요.