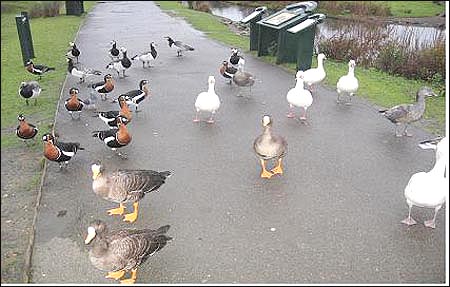

▲런던시내의 공원 ⓒ 이현민

크고 작은 동네와 도심의 공원

@BRI@동네마다 넓은 공원이 있다. 잔디밭에 아름드리나무들로 둘러져 있다. 누가 영국 아니랄까봐 한쪽은 축구경기장이다. 아침과 저녁시간에는 주로 개를 데리고 산책을 나온 이들이나 아이들이 놀이터에 나와서 놀곤 한다. 가만히 보니 산책을 나온 이들이 발목장화를 많이 신고 있다. 확실히 영국인가 보다. 비가 자주 내리고 잔디밭이다 보니 아무래도 장화를 신은 이들이 눈에 많이 띈다. 동네마다 공원이 있고, 시내에 나가도 곳곳에 작은 공원과 녹지공간이 있다.

‘Russell Square, Leicester sq, Soho sq, Hanover sq, Berkeley sq, Grosvenor sq, Broomsbury sq, Bedford sq...’ 내가 런던 시내를 하루 다니면서 지나치고 쉬었던 공원이름들이다. 공원은 도심 속의 더 없는 휴식공간이다. 벤치마다 사람들은 가다가 잠시 쉬면서 담배 한 대 불붙이기도 하고, 주머니 사정 어려운 이들은 빵 한 조각으로 점심식사를 때우고, 젊은이들은 한가로이 책을 읽고, 노인들은 따스한 햇볕에 졸기도 한다. 물론 Hyde Park이나 Green Park와 같이 그 안에 호수까지 끼고 있는 큰 공원도 있지만 거리의 교차로 마다 있는 크고 작은 휴식공간이 런던을 더욱 푸르게 만들고 있었다.

반가웠던 태양열 집열판

▲런던 어느 가정집의 온수 공급용 태양열 집열판 ⓒ 이현민

▲런던 습지 센터에서 본 오리. ⓒ 이현민

아침 운동을 하고 오는 길에 어느 지붕에 있는 태양열 집열판을 만났다. 막상 주택가에서 태양 전지판이나 집열판을 찾기가 쉽지 않았다. 생각해보니 영국은 흐린 날이 많아서 태양을 이용하는 것이 맞지 않기 때문일 것이다. 여기보이는 태양열 집열판은 진공관 식으로 온수공급용이다.

London Wetland Centre는 템즈강(Tames River)가에 있는 105acres의 아름다운 습지에 조성한 인공공원이다. 메인 호수와 함께 ‘World Wetlands'라는 구역에는 새를 중심으로 각 나라별로, 습지별로 거기에 맞는 다양한 동, 식물을 함께 배치해 놓았다. 새의 알과 둥지… 나무와 풀 같은 것부터 하다못해 동물의 배설물까지.

유럽 뿐 아니라 동아시아, 뉴질랜드, 아프리카 등 대륙별, 지역별로 그곳의 환경과 거의 같게 만들어 놓았다. 그곳의 대표적인 다양한 동, 식물과 새의 이동경로, 천적관계 등 지역의 특징 등을 실제 새와 함께 자료와 영상물, 실물과 같은 표본 등으로 설명해 놓았다. ‘Water Life' 'Wildside' 등 습지와 관련된 다양한 소개를 주제별로 꾸며 놓았다.

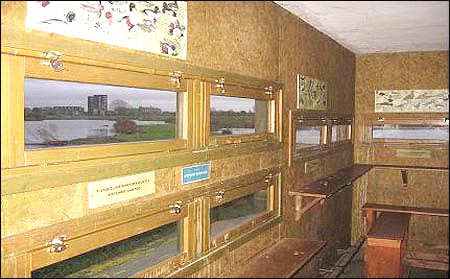

지역 원주민들의 고기잡이 도구와 생활물품을 전시해 놓기도 하였고, Sustainable Garden 과 같은 생활 속에서 실천해볼 수 있는 공간의 예도 마련해놓았다. 넓은 공원에서 대부분의 공간은 중앙의 호수인데, 3곳에 철새탐조대를 설치하여 그곳에서 새를 볼 수 있도록 하였다. 철새 탐조대 안에는 새들에 대한 사진과 설명이 붙어있었다.

▲각종 야생조류에 대한 설명 입간판 ⓒ 이현민

▲런던 습지센터 ⓒ 이현민

▲조류에 따라 먹이주는 방법이 다르다. ⓒ 이현민

▲야생조류에게 위협이 되지 않게 조류를 관찰하는 시설 ⓒ 이현민

마침 직원이 새들에게 모이를 주는 것을 볼 수 있었다. 그런데 그냥 주는 것이 아니라, 어디서는 그냥 뿌려주고 어디서는 연못 안에까지 들어가서 주는 것이다. 새들이 모이를 먹는 장소와 환경이 각각 다르기 때문이라는 것이다. 안내소에서는 사람들에게 ‘새 모이’를 팔고 있었다.

다양한 모이주머니였는데, 이곳에서 새들에게 주는 것이 아니라 집에 가서 집 앞이나 정원의 나무 등에 걸어놓는 것이라고 한다. 유럽인 중에서도 특히 영국인들이 새를 좋아하는 것 같다. 많은 이들이 좋아하는 취미 중에 하나가 새를 관찰하는 것인데, 이처럼 자기 정원이나 집에 모이주머니를 걸어두고, 찾아드는 새를 보길 좋아한다고 한다.

자율과 공공성을 배우는 놀이터

▲영국 런던의 Chessinton에 있는 놀이터 ⓒ 이현민

▲런던의 Tate Modern에 있는 놀이기구 ⓒ 이현민

이번 여행에서 가는 곳마다 어린이 놀이터를 사진에 담아오려고 한다. 희망은 미래에 있다. 아이들이 희망이다. 우리의 미래가 입시지옥에 시달리고 있을 때, 지구의 반대편에서는 자율과 공공성을 배우고 있다. 더불어 사는 삶을 가르치고 있다. 지금도 풀 한 포기조차 자라지 못하는 차가운 시멘트 바닥에서 헤매고 있을 우리의 아이들을 생각하면 가슴이 아프다.

흔히들 Green Effect라고 하지 않는가. 녹색의 자연을 접하고 뒹구는 아이들을 볼 때마다 한국사회가 얼마나 각박한 곳인지 떠오르곤 한다. 우리의 아이들에 대한 최소한의 책임조차 지지 않으면서, 학원으로 과외로 내몰고, 무한 경쟁과 세계일류를 요구하는 우리 사회의 현 주소가 부끄러울 따름이다. 놀이터의 모습은 정말 각양각색이다. 나라에 따라, 고장과 지역에 따라. 다만 공통적인 것은 아이들이 얼마나 친숙하게 뛰놀 수 있도록 만들어 졌는가의 차이이다.

위의 사진은 영국 런던의 Chessinton에 있는 놀이터이다. 바닥이 특수 아스콘이라 쿠션이 있다. 비가 잦은 지역이라 주위가 잔디밭임에도 놀이터는 물이 바로 빠지고 잘 미끄러지지 않도록 바닥을 처리하였다. 주위는 아스팔트가 아니라 검은 석분이다.

위 사진은 런던의 Tate Modern에 있는 놀이기구이다. 어른, 아이 모두가 작은 담요를 타고 내려오는 놀이기구이다. (단순한 놀이기구가 아니라 설치예술가가 제작한 현대적 조형물이기도 하다) 많은 이들이 내려오는 데 불과 30초 남짓한 재미를 위해 한참을 줄을 서서 기다리고 있다. 우리나라 청룡열차처럼.

새 모이 뺏어 먹는 놈이 될 뻔했던 hyde Park

▲런던 하이드 파크안에 있는 호숫가 ⓒ 이현민

유럽 곳곳에 있는 크고 작은 호수나 작은 개울에는 새들이 있다. 대부분 청둥오리나 고니와 같은 종류이다. 그런데 이 녀석들은 사람을 별로 경계하지 않는다. 그만큼 새들을 자극하지 않았기 때문이다. 사람들은 새들을 보길 좋아한다. 함께 공간을 나누는 예쁜 이웃으로 여기고 있다.

Hyde Park에서 있었던 일이다. 새들 사진을 찍고 있으니까, 공원에 앉아 있던 사람이 카스테라 같은 빵을 주길래, 나눠 먹으려고 주는 건가? 하고 있는데, 옆 사람이 그것을 잘게 부셔서 새들에게 던져준다. 아뿔싸, 하마터면 새들 모이 뺏어 먹는 놈이 될 뻔했다.

덧붙이는 글 | 이현민 기자는 생태지평 연구소 운영위원, 부안시민발전소장입니다.