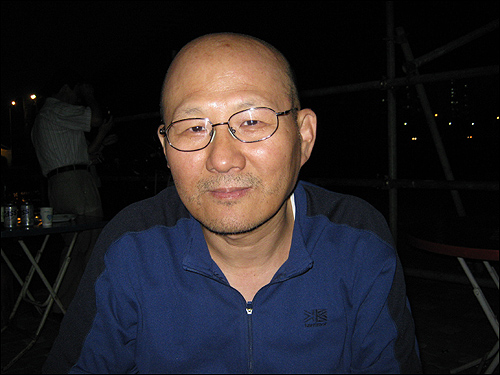

▲하종오 시인<님 시집> <무언가 찾아올 적엔>이란 시집을 펴낸 뒤 지난 2004년 <반대편 천국>을 펴내면서 줄곧 이주민 문제를 화두로 삼고 있는 하종오 시인

ⓒ 이종찬

"북조선을 탈출한 여자와 / 조선족자치주에 거주하는 남자는 / 서로 의식주를 해결하려고 / 동거하였다 // 한마디로 남들보다 / 돈 없이 사는 게 지긋지긋했던 / 북조선 여자와 조선족 남자는 / 돈 많이 벌 목적으로 / 한국으로 가고 싶었다 //북조선 여자가 먼저 / 탈북자 신분으로 들어와서 / 정착한 뒤 / 조선족 남자가 나중에 / 노동자 신분으로 들어와서 / 결혼하였다 // 합법적으로 한국 국민이 된 / 조선족 남자와 북조선 여자는 / 직장에서 견디지 못하고 / 직업을 구하지 못해 / 여전히 가난하자 / 각자 한국 남녀를 구하려고 이혼했다" - '부부' 모두 지금으로부터 한 달쯤 앞 일요일 낮이었을 게다. 하종오 시인에게서 "이소리 시인! 면목동에 있으면 면목역 공원에서 잠시 만나세"라는 문자 메시지가 온 것이. 그때 글쓴이는 늦은 아점(아침+점심)을 먹고 잠시 눈을 더 붙였다가 뒤늦게 그 문자 메시지를 읽고 서둘러 하종오 시인에게 전화를 걸었다.

다행히 하 시인이 전화를 받았다. 우리는 곧바로 면목역 공원에서 만나 "산보나 하면서 그동안 살아온 얘기나 나누자"며 천천히 중랑천을 향해 걷기 시작했다. 하 시인은 이때 서울에 올라온 뒤부터 강화도에 잠시 가 있었던 때를 빼곤 줄곧 면목동에서 살았다 했다. 그때까지만 하더라도 면목동은 지금처럼 서민들이 사는 마을이 아니었다 했다.

여기저기 개발이 되면서 땅값과 집값이 크게 오르면서 상대적으로 개발이 되지 않은 면목동이 거꾸로 서민들이 사는 마을로 탈바꿈하게 되었다는 것이다. 글쓴이는 하 시인에게 면목동에 얽힌 이야기를 들으면서 시인이 이주민에게 눈을 돌리게 된 까닭을 어렴풋이 짐작할 수 있었다. 면목동이 집세가 싸고 조그만 옷 공장들이 많아 수많은 이주민들이 찾아들었고, 지금도 몰려들고 있기 때문이다.

그날, 중랑천에 앉아 글쓴이는 막걸리를 마시고, 하 시인은 물만 마셨다. 3년째 면목동에 살고 있는 글쓴이는 그날 하 시인에게서 면목동과 이주민에 대해 좀 더 자세하게 알게 되었다. 그렇게 만난 하 시인에게서 받은 시집이 이주민 문제를 속내 깊숙이 다룬 <입국자들>이었다. 이 시집은 하 시인이 창원 집으로 보냈으나 글쓴이가 서울에 있어 받아보지 못했던, 아주 소중한 한국 이주민 역사다.

이주민들 속내와 그 가족들 삶 깊숙이 파헤쳐

▲하종오 시인이번 시집에서는 우리나라와 관계를 맺고 살아가는 이주민들 속내와 그 가족들 삶을 깊숙이 파고들고 있다

ⓒ 이종찬

"오랜 세월 국경을 하고 있는 아시아 국가들에서 정주민 아시아인들과 좀 더 나은 생을 살기 위해 그 국경을 넘는 이주민 아시아인들의 각기 다른 현재적 운명을, 남북전쟁 이후 국경이 그어진 북한을 이탈하여 남한으로 입국하려는 북한 주민들의 현재적 운명을 그 무엇보다도 인간의 문제로 보았다." -'시인의 말' 몇 토막

<님 시집> <무언가 찾아올 적엔>이란 시집을 펴낸 뒤 지난 2004년 <반대편 천국>을 펴내면서 줄곧 이주민 문제를 화두로 삼고 있는 하종오 시인.

하종오 시인이 지난해 6월 허리춤께 펴낸 <입국자들>(산지니)을 뒤늦게 읽는다. 이번 시집에서는 우리나라와 관계를 맺고 살아가는 이주민들 속내와 그 가족들 삶을 깊숙이 파고들고 있다.

이 시집은 모두 4부로 나뉘어져 있다. 제1부 '국경 너머'에 실린 '재배하우스' '적금통장' '이국' 등 25편, 제2부 '사막 대륙'에 실린 '푸른 하늘' '고물자전거' '쌍봉낙타' 등 28편, 제3부 '이주민들'에 실린 '작은 공장' '먼 메콩강' '여권' 등 29편, 제4부 '귀환자들'에 실린 '불행한 휴식' '알 수 없는 일' '서글픈 귀환' 등 28편을 더해 모두 110편이 그것.

하종오 시인은 19일 저녁 때 전화통화에서 "한 인간이 태어나서 자신이 꿈꾸는 세계에서 한 번도 살아보지 못한다는 것은 얼마나 억울한 악몽인가"라며 "남들의 일생에 얽히고설켜서 제 평생을 마쳐야 한다는 것은 얼마나 끔찍한 생애인가. 나는 이번 시집에서 아시아인들과 한국인들 사이에서 생존하려는 평범한 사람들 모습을 그리고 싶었다"고 말했다. 마치 이주민을 쌍안경 낀 눈으로 보지 마라는 듯이 그렇게.

지하에 세든, 같은 처지 여자들이 바라보는 탈북녀지하 101호에 세 든 여자에 대해 옆방 여인들은 모이면 수군거렸다지하 102호에 세 든 여인이 아무리 들어봐도 한국 말투가 아니라고 하자 지하 103호에 세 든 여인이 생김새가 한국 여자로 보이지 않는다고 했다 -'대면식' 몇 토막하종오 시인은 북한에서 탈출한 뒤 힘겹게 남한으로 들어와 지하 셋방에서 살고 있는 탈북녀와 그처럼 어렵게 살아가고 있는 우리나라 가난한 여자들 마음을 살핀다. 우리나라 가난한 여자들은 식의주를 위해 그들과 비슷한 삶을 살고 있는 탈북녀를 어떻게 바라보고 있으며, 어떻게 받아들이고 있는 것일까.

그 지하 셋방에서 살아가는 가난한 여자들은 지하 101호에 세든 탈북녀를 같은 민족이나 같은 삶을 살아가는 여자로 보지 않는다. 지하 104호에 세든 여자는 탈북녀를 "베트남에서 시집온 여자"라고 여기고, 지하 105호에 세든 여자는 탈북녀를 "필리핀에서 돈 벌러 온 여자"라 생각한다.

지하 106호에 세든 여자는 탈북녀가 하는 말을 어렴풋이 듣고 "조선족 말씨"라 하고, 지하 107호에 세든 여자는 탈북녀가 하는 말을 "북한 말씨"라 여긴다. 하지만 탈북녀는 함께 옆방에서 월세를 주면서 살아가는 그 여자들이 입방정을 찧는 것도 모르고 "남한에서 가장 편한 점이라면 / 인민들과 대면식을 하지 않아도 / 생활할 수 있는 것"이라 여긴다.

모두 4부로 짜인 이 시집 1부 '국경 너머'는 탈북과 그 뒤에 뼈아프게 겪어야 하는 힘겨운 삶, '물질'을 무기로 내세우는 자본주의 사회에서 맞닥뜨리게 되는 지독한 가난, 북한에 두고 온 고향에 대한 그리움 등이 가슴을 후벼 판다. "살아남는다면 / 매춘이라도 하지 않을 수 없다"(짓거리)며 코웃음을 치는 그 탈북녀처럼.

전기미싱들이 주루룩주루룩 빗소리 박음질하다들나물 캐러 갈 때졸타르갈 씨는 안심한다몽골 여자는 한국 여자와 이목구비가 은근히 닮아서 불법체류자로 보이지 않는다졸타르갈 씨는 마음 놓고 들판에 나가 들나물 캐어주머니에 넣는다 -'닮은꼴' 몇 토막 제2부 '사막대륙'은 몽고와 중국에서 우리나라로 건너온 이들이 어쩔 수 없이 겪어야 하는 쓰린 삶과 몽고와 중국에 두고 온 그들 가족들 속내에 맺힌 한을 도려내고 있다. 시인은 '닮은꼴'이라는 시에서 졸타르갈 씨는 들나물 캐어 주머니에 넣을 때가 "몽골 초원에서 풀 뜯어먹는 / 양떼가 가장 그리워지는 때"라고 읊는다.

'신혼시절'이란 시에서는 새색시 어욘치츠크 씨 속내를 훑는다. 몽골에서 한국으로 시집을 온 어욘치츠크 씨는 "눈치 보다가 한철 / 말 배우다가 한철 / 밥하다가 한철 / 이제 농사철"을 맞는다. 하지만 "개울 말라붙고 곡식 자라지 않는" 몽골 시골로는 다시 돌아가고 싶지 않다. 왜? 한국에서는 시골이라도 지하수를 맘껏 퍼 올려 논에 물이 넘치도록 댈 수 있기 때문이다.

'장맛비'란 시에서는 밤새 전기미싱을 돌리는 조선족 여인들과 아침에 교대하는 동남아 여인들 고된 삶을 비춘다. 장맛비가 내리는 날, 밤샘을 한 조선족 여인들은 지하공장 옆에 있는 기숙사에서 잠을 잔다. "월급 모아 중국에 돌아가기만 하면 / 아파트 가장 높은 꼭대기에 집을 장만하여 / 빗줄기를 실컷 바라봐야겠다"고 마음을 꼭꼭 다지면서.

하지만 그 예쁜 꿈이 언제 이루어질지 잘 모른다. 전기미싱으로 옷을 박는 기술도 중국으로 돌아가면 쓰일 데가 있을지도 걱정이다. 게다가 "무수한 천 조각을 이어 무수한 옷을 만들지만 / 모든 지하공장의 동남아 여인들은 / 한 벌도 사" 입을 수 없다. 전기미싱들이 내는 박음질 소리가 구멍난 가슴에 주루룩주루룩 빗소리로 박히는 것도 이 때문이다.

이주민, 지구촌에서 다 같이 더불어 살아가야 할 이웃 공단 천변 여기저기 초저녁부터 서로 알아들을 수 없는 말들이 왁자하다한국인이 보면 국적 알아볼 수 없는 동남아시아인들과 서남아시아인들이 섞여옹기종기 앉아 캔맥주 마신다 한국인이 알아들을 수 있는 말은 이따금 공용어로 쓰는 한국말이지만남의 말 하는 듯한 말투가 여러 자리에서 툭툭 튀어나온다 -'열대야' 몇 토막 제3부 '이주민들'은 동남아시아에서 돈을 벌기 위해 우리나라로 날아온 이들이 싫으나 좋으나 겪는 한국생활이 고스란히 담겨 있다. 제4부 '귀환자들'은 우리나라에서 자기 나라로 다시 되돌아간 사람들과 우리나라에 머물고 있는 사람들을 한없이 기다리는 가족들 삶이 '서로 알아들을 수 없는 말들'처럼 왁자지껄하게 깔려 있다.

▲하종오 시인이 시집은 이주민들도 여러 가지 마음과 표정을 드러낼 줄 아는 사람들이며, 인종이나 민족을 떠나 지구촌에서 다 같이 더불어 살아가야 할 이웃 그 자체로 바라본다는 것, 여기에 하종오 시가 지닌 백미다

ⓒ 이종찬

하종오 시인은 이번 시집에서 이주민들을 모두 착하고 아름답다고 여기지 않는다. 이주민들끼리 사기를 치고(눈비음), 한국 고용주에게 배운 나쁜 버릇을 자기 나라에 가서 되풀이하며 배를 불리고(소자본가), 억누를 수 없는 욕정에 자기 나라 말로 우리나라 여성들에게 진한 농을 던지는(공단 밤거리) 시들을 보면 그러하다.

특히, 합법 체류자가 되기 위해 결혼할 우리나라 여성을 찾아 밤거리를 어슬렁거리고(이유 있는 방황), 열악한 환경을 가진 공장에서는 일하기를 꺼려하는 것(작은 공장)을 보면 이주민들도 자기 이익을 위해서라면 언제든지 카멜레온처럼 변할 수도 있다는 것을 잘 보여주고 있다. 이것이 바로 자본주의가 가진 덫이라는 듯이 말이다.

하종오 시인이 펴낸 <입국자들>은 이주민들이 우리나라에서 표현수단을 잃고 고통 받는 현실을 드러내기 위해 쓴 시가 아니다. 이 시집은 이주민들도 여러 가지 마음과 표정을 드러낼 줄 아는 사람들이며, 인종이나 민족을 떠나 지구촌에서 다 같이 더불어 살아가야 할 이웃 그 자체로 바라본다는 것, 이 점이 하종오 시가 지닌 백미다.

시인 하종오는 1954년 경북 의성에 태어나 1975년 <현대문학> 추천으로 작품활동을 시작했으며 호는 하시(河詩)이다. 시집으로 <벼는 벼끼리 피는 피끼리><사월에서 오월로><넋이야 넋이로다><분단동이 아비들하고 통일동이 아들들하고><꽃들은 우리를 봐서 핀다><쥐똥나무 울타리><사물의 운명><님 시편><님><님 시집><무언가 찾아올 적엔><반대쪽 천국> <지옥처럼 낯선><국경 없는 공장><아시아계 한국인들><베드타운> 등이 있다. 1983년 제2회 신동엽창작상, 2006년 제1회 불교문예작품상 받음.