▲KBS1 사극 <광개토태왕>의 주인공 담덕(이태곤 분). ⓒ KBS

고구려 최대의 정복군주, 담덕. 예전엔 그를 '광개토대왕'이라 불렀지만, 요즘엔 '광개토태왕'이라고 부르는 경우도 많다. 2007년 MBC에서 방영된 <태왕사신기>나 지난 4일부터 KBS1에서 방송되고 있는 <광개토태왕>이 이런 분위기를 반영하고 있다. 최근 발표되는 학계 논문들에서도 '광개토태왕'이란 표현이 적지 않게 사용되고 있다.

이런 현상을 두고 '대중의 국수주의에 영합하기 위한 역사 포퓰리즘'으로 바라보는 시각도 있다. 한국 고대사를 배경으로 한 사극들에서 '태왕'뿐만 아니라 '제국'이나 '황제' 같은 표현이 자주 사용되는 것에 대해 불편한 심경을 갖고 있는 사람들도 많다.

이런 시각은 지금껏 우리의 역사의식이 <삼국사기>에만 지나치게 의존한 탓이다. 이 책에서는 약간의 예외를 제외하고는 최고통치자의 칭호가 '왕'으로 통일되어 있다. 그러니, 이 책에만 익숙한 사람들로서는 고대 한국의 통치자들이 '태왕'이나 '황제'로 불리는 게 거북할 수밖에 없다.

<삼국사기>에 의존해 '태왕' 칭호 외면해선 안 돼하지만, 간과하지 말아야 할 것이 있다. <삼국사기>는 고구려·백제·신라·부여·가야 시대에 편찬된 역사서가 아니라는 점이다. 이 책은 이들이 모두 멸망한 뒤인 고려시대에 편찬됐다. 더군다나 이 책은 신라 및 후백제와 이해관계를 갖고 있었던 고려왕조에 의해 편찬됐다. 그렇기 때문에, 이것보다 먼저 나온 사료가 있거나 혹은 이것보다 더 신뢰할 만한 역사서가 있는 경우에는 <삼국사기>에 대한 과도한 신뢰를 접을 줄도 알아야 한다.

특히 태왕 칭호와 관련하여 그러하다. <삼국사기> '고구려 본기'에서는 '왕'이란 표현만 나오지만, '태왕' 칭호가 존재했음을 보여주는 사료도 충분한 편이다.

'광개토왕릉비문'에서는 고구려 군주 담덕을 태왕이라 불렀다. 여기서는 국강상광개토경평안호태왕(國岡上廣開土境平安好太王)이나 영락태왕(永樂太王) 등의 표현이 등장한다. 이 비석은 <삼국사기>보다 731년 전인 414년에 제작되었다.

경북 경주시의 노서리 고분군(古墳群)에 있는 신라 때 무덤인 호우총에서도 담덕을 태왕이라 부른 유물이 발견되었다. 415년에 제작된 그릇에 이 칭호가 새겨져 있다. 고구려에서 만든 그릇이 양국의 교류에 힘입어 신라인의 무덤에까지 들어갔던 것이다.

1935년 중국 길림성 집안현(지린성 지안현)에서 발견된 모두루 무덤. 이 무덤의 주인공 모두루는 담덕의 재위기간에 생존했던 인물이다. 이 무덤에서 발견된 비석의 글귀 즉 '모두루묘지'(牟頭婁墓誌)에서는 담덕 뿐만 아니라 담덕의 할아버지인 고국원왕을 태왕이라 불렀다.

423년에 제작된 것으로 추정되는 충북 충주시의 '중원고구려비'에서는 장수왕을 태왕이라 불렀다. 경주시 노서리 고분군에 있는 또 다른 무덤인 서봉총에서도 장수왕을 태왕이라 지칭하는 그릇이 출토되었다.

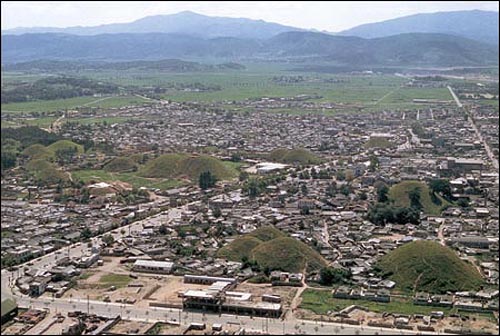

▲호우총과 서봉총이 있는 경주 노서리 고분군. ⓒ 문화재 지리정보 서비스

재위 중인 군주 '태왕'이라 불렀던 역사 기록들 많아이런 태왕 칭호를 두고 "그것은 고구려 군주의 정식 칭호가 아니라 사후에 부여한 미칭(美稱)이나 시호에 불과한 것이 아니냐?"고 말할 수도 있다. 하지만, 장수왕 재위 당시에 제작된 '중원고구려비'에서 그를 태왕이라 부른 것을 보면, 태왕이란 표현이 재위 중의 고구려 군주를 가리키는 데 사용되었음을 알 수 있다.

또 '광개토왕릉비문'에 담긴 '영락태왕'이란 표현을 음미해볼 필요가 있다. 영락(永樂)은 담덕 재위 당시의 연호였다. 군주가 죽은 뒤에는 조(祖)나 종(宗) 같은 묘호로써 군주를 부르지만, 살아 있을 때는 왕이나 황제 같은 칭호 앞에 연호를 붙이는 것이 일반적이었다. 예컨대, 청나라의 대표적 군주인 애신각라홍력(愛新覺羅弘曆)은 생전에는 건륭(乾隆)이라는 연호를 따서 건륭제라 불렸지만 죽어서는 고종(高宗)이란 묘호로 불렸다.

이런 예에서 알 수 있듯이, 영락태왕이란 표현이 사용되었다는 것은 재위 중인 고구려 군주가 태왕이라 불렸음을 의미하는 것이다. 담덕의 경우에는 생전에는 '영락태왕'으로, 사후에는 '광개토태왕'으로 불렸던 것이다. 그러므로 태왕이란 칭호가 생전과 사후의 고구려 군주를 가리키는 정식 칭호였음을 알 수 있다.

그러나 주의할 것이 있다. '태왕'이 고구려 시초부터 사용된 것은 아니라는 점이다. '광개토왕릉비문'에서 초대 추모왕(주몽왕), 제2대 유류왕(유리왕), 제3대 대주류왕(대무신왕)의 경우에는 태왕 칭호를 사용하지 않은 것을 보면, 이 표현이 제3대 대주류왕 이후의 일정 시점부터 사용되었음을 알 수 있다.

위와 같이 고구려인들이 자신들의 군주를 태왕이라 불렀음을 보여주는 증거들이 명확한데도 <삼국사기>에서는 모든 군주들을 원칙상 '왕'이라 부르고 있으니, <삼국사기>에만 의존할 경우 우리의 역사인식이 실제 사실과 얼마나 동떨어질 것인지는 두말할 필요도 없다.

'태왕이라 부르든 대왕이라 부르든 아니면 그냥 왕이라 부르든 그것이 무슨 문제가 되겠느냐?'고 생각할지도 모른다. 물론 대왕이나 왕으로 부른다 하여 틀린 것은 아니다. 하지만, 태왕 표현이 있었다는 사실을 숨길 경우, 왕 밑에 왕을 둔 고구려의 정치구조를 파악할 수 없게 된다.

<삼국사기> '고구려본기'에 따르면 대주류왕은 백성 1만여 명을 이끌고 투항해온 동부여 대소왕의 친족을 왕으로 책봉했다. 이는 고구려왕이 자기 밑에 또 다른 왕을 두었음을 의미하는 것이다. 왕 밑에 왕이 있는 논리적 모순을 해결하기 위해, 대주류왕 이후의 어느 시점부터 태왕이란 표현을 사용했으리라고 보는 게 합리적이다.

유사한 구조가 신라에서도 발견된다. <삼국사기> '신라본기'에서는 왕 밑에 갈문왕이 존재했음을 알려주고 있다. 고구려·신라가 이러했다면 백제도 유사한 시스템을 채택했을 것이라고 보는 게 합리적이다.

이는 고구려·백제·신라 등의 통치구조가 사실상 황제국과 다를 바 없었음을 보여주는 것이다. <삼국사기>의 편찬자들이 고구려·백제·신라 군주의 칭호를 원칙상 '왕'으로 통일하다 보니, 이 같은 황제국 시스템이 묻혀버릴 수밖에 없었던 것이다.

삼국 군주 칭호 '왕'으로 통일시, 정치구조 파악할 수 없어

▲경기도 구리시 교문동의 경관광장에 있는 광개토태왕 동상.

ⓒ 김종성

<삼국사기> 편찬자들이 군주의 칭호를 '왕'으로 통일한 것과 관련하여 몇몇 이유를 생각해볼 수 있다. 여러 왕조들의 다양한 칭호를 이것저것 소개하기보다는 원칙상 '왕'으로 통일하는 것이 편리하다고 판단했을 수도 있다. 아니면, 고려 이전 왕조들을 의도적으로 폄하하기 위해 그렇게 했을 수도 있다.

하지만, 무엇보다 중요한 이유는 <삼국사기> 편찬 당시의 사회분위기에서 찾을 수 있다. 당시의 사회분위기는 자신들의 역사를 스스로 축소하는 것에 대해 별다른 이의를 제기하지 않았던 것이다. 김부식을 비롯한 편찬자들이 아무리 역사를 왜곡하려 해도 사회분위기가 이를 용납하지 않았다면, <삼국사기> 같은 책이 절대로 나올 수 없었을 것이다.

이 점은 현대 한국의 경우도 마찬가지다. 지금은 많이 달라졌지만, 불과 얼마 전까지만 해도 한국의 역사학계에서는 고대 한민족의 위상을 높게 평가하는 학술논문이 자유롭게 나올 수 없었다. 그런 분위기 속에서는 한민족의 위상을 가급적 낮게 평가하는 논문이 실증적이고 현실적인 논문이란 평가를 받을 수 있었다.

단적인 예를 하나만 들어보자. 백제가 중국의 요서(만주 서쪽)를 점령했다는 사실이 중국측 역사서인 <송서> <양서> <남사> 등에 명백히 기록되어 있는데도, 어느 저명한 역사학자는 1999년에 발간된 서적에서 별다른 근거도 없이 "합리적으로 이해하기가 결코 쉽지 않다"며 백제의 요서 점령을 허구에 불과하다고 단정해버렸다.

별다른 근거도 없이 그렇게 할 수 있었던 것은 지난날의 한국 사회가 그런 경향을 용납했기 때문이다. 역사학자들만의 문제가 아니라 한국인들 전체의 문제였던 것이다. <삼국사기>에서 태왕 칭호를 숨길 수 있었던 것 역시, 당시의 사회분위기가 지난날의 한국과 유사했기 때문인 것이다.

중국인들은 자신들의 역사를 가급적 멋있게 포장하려 하는 데 비해, 지난날의 한국인들은 별다른 근거도 없이 자기 역사를 가능하면 축소시키려 했다. 역사를 과대 포장해서도 안 되지만, 멀쩡한 역사를 축소하는 것 또한 있을 수 없는 일이다.

지난날의 역사를 터무니없이 미화하거나 과대 포장하는 것을 피하는 한편, 그동안 숨겨져 왔던 한국 역사의 진실을 하나씩 밝혀 나간다면, <삼국사기>에서는 가르쳐주지 않았던 새로운 역사 앞에서 우리는 놀라고 또 놀라게 될 것이다.

담덕의 정식 칭호가 '광개토대왕'이 아니라 '광개토태왕'이었다는 사실만 보더라도, 고구려의 정치구조가 우리가 알고 있는 왕국 시스템이 아니라 실제로는 황제국 시스템이었다는 사실을 실감할 수 있을 것이다.