꽃사과나무 가지에 그물침대를 매어두고 사치를 부리듯 누워본다. 해먹에 누워 책을 읽노라면 괜히 부자가 된 듯하다. 솔솔 불어오는 바람에 까무룩 잠이 들기도 한다. 그렇게 누워서 바라본 하늘에는 때마침 비행기 한 대가 날아가고 있었다. 어디로 가는 비행기일까.

비행기가 시야에서 사라질 때까지 하염없이 상상의 나래를 펴다가 읽다만 신문을 내쳐 읽기 시작했다. 그때 내 눈길을 끈 게 있었다. <히말라야 환상 방황>이라는 책 제목이었다. 책을 소개하는 글을 쓴 기자는 이렇게 말했다.

"<정유정의 환상 방황>(은행나무)을 가장 먼저 아껴 읽고 있습니다. 이 책을 추천한 언니는 그곳에 가고 싶어 '히말라야 병'에 걸렸다고 했습니다."'히말라야'라면 누구나 다 가슴에 품고 있는 이름일 테다. 그러나 감히 가볼 엄두는 내지 못하는 게 또 히말라야다. 너무나 대단해서, 마치 신들의 영역 같이 여겨져서 나는 결코 갈 수 없을 거라고 지레 짐작하고 애써 생각을 하지 않을지도 모른다. 그렇더라도, 만년설을 품고 있는 그 설산의 풍경을 마주하고 싶다는 욕망은 누구라도 가질 것 같다.

나도 마찬가지다. '히말라야'는 감히 함부로 갈 수 있는 곳이 아니라고 생각하면서도 산악인들의 이야기를 담은 산악 책을 즐겨 찾는 것만 봐도 그렇다. 내 마음 저 밑 한 곳에 히말라야에 대한 갈망이 숨어 있는 게 분명하다.

▲생애 최초 해외여행을 안나푸르나로 간 정유정 작가, 세상에 맞설 용기를 얻어 왔다. ⓒ 은행나무 출판사

정유정 작가의 <히말라야 환상방황>을 주문했다. 내 가슴 저 밑에 숨어 있을 열정의 불꽃을 그 책을 통해 피워보고 싶었다.

나는 지금 약간의 무기력증에 빠져있고, 흔들리고 있다. '흔들리고 있다는 것은 내가 바라는 그것에 가까워지고 있는 것이다'라고 누군가는 말했지만 그것은 말일 뿐, 실제로는 무력하고 답답할 뿐이다.

과연 책은 재미있었다. 정유정 작가의 유머가 있으면서도 힘 있는 문장들이 나를 꽉 잡아챘다. 책장이 줄어드는 게 아까울 정도였다. 책을 소개해준 기자의 말마따나 아껴가며 읽었는데도 어느새 다 읽어버렸다.

작가에게 죽음은 생물학적인 죽음보다, 더 이상 글이 나오지 않을 때다(그때가 실상 죽음일 수도 있고). 더 이상 글이 안 나올 때 너무나도 막막하고 두려울 것이다.

정유정 작가 역시 마찬가지였다. 자신을 몰아세우며, 옆도 뒤도 보지 않고 오직 글이라는 앞만 보고 달렸을 것이다. 그렇게 전력질주한 지 약 10년, 번아웃이 찾아왔단다. 글이 나오지 않을 때 작가는 얼마나 암담하고 두려웠을까. 더 이상 글을 쓸 수 없을 것 같은 생각에 작가는 무서웠을 것이다.

' ... 욕망이라는 엔진이 꺼져버렸다. 이야기 속 세계, 나의 세상, 생의 목적지로 돌진하던 싸움꾼이 사라진 것이었다. 상상도 해본 적 없는 일이었다. 그에 대한 대비가 있을 리 만무했다. 그저 혼란스러웠다. 책상 위에 쌓아둔 다음 소설 자료와 책, 새 노트가 신기루처럼 비현실적이었다. 덮쳐오는 허망함에 당혹을 넘어 공포를 느꼈다. 누군가 내 상태를 알아차릴까 봐, 다시는 글을 쓰지 못하게 될까 봐, 고작 소설 몇 편을 쓰고 무너지는구나, 싶어서 나는 강아지처럼 낑낑대다가 끝내 울음을 터트리고 말았다."나 안나푸르나 갈 거야. 선택사항이 아니야. 생존의 문제라고."- '정유정의 히말라야 환상방황' 중에서 그래서 작가는 히말라야로 갔다. 태어나서 한 번도 이 나라를 떠나보지 않았던 사람이 히말라야로 갔다. 신의 대답을 듣고 싶어서 갔을 것이다. 죽음을 대면하기도 했던 그 지독한 히말라야 환상 종주를 마침내 마쳤을 때 정유정 작가는 신의 대답을 들었다.

'배웅하는 설산들 위로 수많은 순간들이 흘러갔다.(중략) 기억하는 모든 순간마다 안간힘을 쓰는 내가 있었다. 버리려고, 견디려고, 겁먹지 않으려고. 이틀 전 스스로 던졌던 질문들을 되풀이했다. 집으로 돌아갈 준비가 됐나? 선뜻 답할 수가 없었다. 돌아갈 맞닥뜨릴 내가 두려웠다. 떠나온 나와 돌아간 내가 똑같다는 걸 확인하게 될까 봐. 나는 쏘롱라패스 돌탑 밑에 타임캡슐을 밀어 넣던 순간을 돌이켰다. 돌탑에 귀를 대고 안나푸르나를 향해 묻던 내 목소리를 생각했다. 히말라야가 당신을 부른다면... 나는 세상으로 돌아가 다시 나 자신과 싸울 수 있을까. 그때 답해왔던 목소리가 똑같은 답을 들려주었다. 죽는 날까지.'정유정 작가는 히말라야 여행에서 확신을 얻어왔다. 죽을 때까지 덤벼들겠다는 다짐을 스스로에게 받아냈다. 책을 읽노라니 히말라야가 그려졌다. 세상천지를 다 돌아다녔더라도 히말라야에 가지 않았다면 소용없는 노릇일 것 같다는 생각도 들었다.

책을 소개해준 기자의 말이 맞았다. 그 기자의 언니가 책을 읽고 히말라야 병에 걸렸다더니, 내게도 감기처럼 히말라야가 찾아왔다. 미열이 있는 것도 같고 살살 기침이 날 듯 목이 간질거린다. 히말라야 병이 찾아오고 있다.

주위를 둘러본다. 히말라야의 부름에 답할 사람이 나 말고도 또 있을지, 살펴본다. 날마다 히말라야 사진을 들여다보며 그 산과 마주할 자신을 그려본다.

▲신의 거처, 히말라야. ⓒ 이승숙

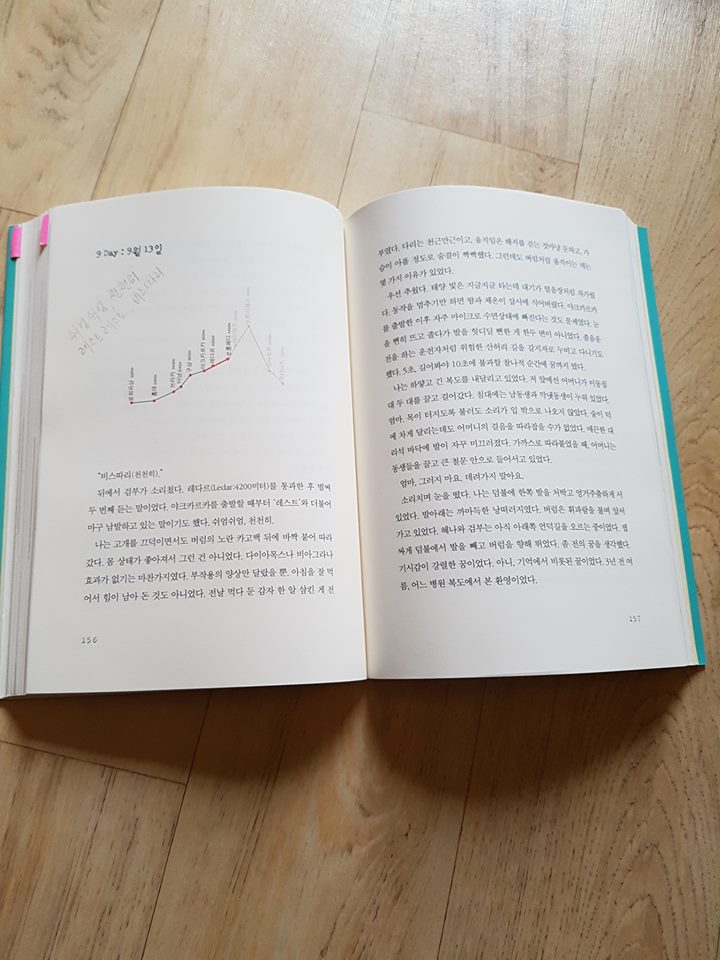

▲쉬엄쉬엄 천천히, 히말라야를 대하는 태도. ⓒ 이승숙