| 연재 '책이 나왔습니다'는 저자가 된 시민기자들의 이야기입니다. 저자가 된 시민기자라면 누구나 출간 후기를 쓸 수 있습니다.[편집자말] |

지난 2월 14일 내 평생 없을 줄 알았던 '실검(실시간 검색어)'을 경험했다. 글 한 편 때문이었다. 그날 아침 나는 전날과 똑같이 일어나 출근 준비를 했고, 똑같이 회사에서 일을 마치고 퇴근을 했다. 하지만 퇴근길은 어제와 똑같지 않았다. 회사를 나서 집으로 향하려는데 갑자기 메시지, 문자, 전화가 빗발쳤다.

5분 동안 카카오톡 메시지 220개가 도착했다는 알람이 울렸고, 아는 이름과 모르는 번호의 전화가 쉴새 없이 왔다. 휴대폰이 폭탄같았다. 정말이지 핵폭탄 같은 일이었다. 실검이란 그런 것이었다. 순식간에 익명의 주목을 받는 일이자 한꺼번에 지인들의 연락을 받는 일, 하루 만에 내 일상의 온도가 달라지는 일이었다.

'저는 막노동 하는 아버지를 둔 아나운서 딸입니다.' 아무것도 아닌 내가 이 한 편의 글로 많은 이들의 관심을 받다니. 침착한 성격의 나였지만 마음이 요동쳤다. 이게 도대체 무슨 일이지. 내가 잘못을 한 건가. 그 글을 괜히 썼나. 흔들리는 마음은 자꾸만 나를 내몰아쳤다.

마치 지금껏 아버지의 직업을 숨기고 부끄러워하며 살아온 날들에 대한 벌 같았다. 이제 세상이 우리 부모의 직업과 배경을 다 알아버렸다. 나는 괜찮지만 내가 괜찮아지려고 쓴 글이 부모에게 누가 될까 걱정이 앞섰다(관련기사 :

아버지 직업 고백 후 실검 1위 아나운서 "부모님 반응은...").

단 한 번도 꺼내지 못한 말

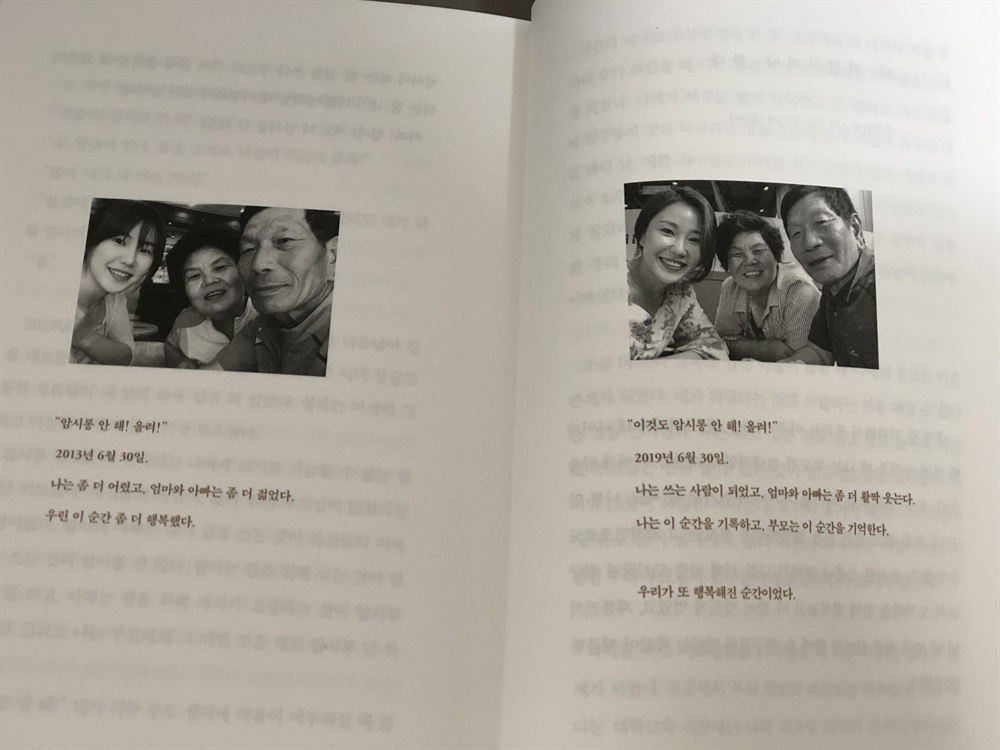

▲책 '나는 겨우 자식이 되어간다' 내지 ⓒ 수오서재

2017년 11월 처음 <오마이뉴스>에 시민기자로 글을 쓰기 시작했다. 아버지의 이야기는 평생 가슴 속에 품어온 생각이자, 걱정이자, 슬픔이자, 생의 소재였다. 언젠가는 꺼내야 했고, 해결해야 했고, 써야 했다.

10년 가까운 시간 동안 아나운서로 수많은 말들을 내뱉었지만 단 한 번도 말하지 못한 말이 있었다.

"저는 아나운서고요. 아빤 막노동을 하세요. 엄마는 평생 전업주부로 사셨고요."

아빠의 직업이 부끄러워서, 엄마의 일이 사사로워서, 나의 직업과 부모의 직업 사이 간격이 너무 커 나는 종종 그 간극을 감당하기 힘들다 생각했다. 모두 잘못된 생각이었다. 그 잘못된 생각을 바로잡을 결단과 결심, 용기와 정리가 필요했다.

카메라 앞에서 뉴스를 전하고, 많은 사람들에게 박수를 받고, 수많은 전문 직종의 사람들을 인터뷰하고 집으로 돌아오면, 피곤에 지쳐 쓰러져 잠든 아빠와 나를 위해 밥상을 내어주는 엄마가 있었다.

직장으로 출근하고 집으로 퇴근을 할 때면 이상하게 허망함이 밀려와 나는 내 방에 틀어 앉아 글을 썼다. 내가 무슨 엄청난 일을 하는 사람도 아닌데, 나의 부모가 무슨 엄청난 잘못을 한 것도 아닌데, 왜 나는 마치 혼자 자란 아이처럼 부모를 부정했을까.

나의 글은 못난 딸의 참회록이다. 글을 쓰기 전까지 아빠의 직업을 누구에게도 말하지 못했고 엄마의 삶을 헤아리지 못했다. 나는 글을 쓰며 부모를 인정했다.

글을 쓰고 몸살을 앓았다

▲'나는 겨우 자식이 되어간다' 책표지 ⓒ 수오서재

평생 막노동을 했던 아빠의 이야기를 처음 글로 썼을 때 온몸이 떨렸다. 글을 읽고 또 읽고, 보고 또 보고, 밤새 뒤척이며 잠을 못 잤다. 내가 쓴 글이었는데 읽어도 읽어도 낯설었다. 소설도 아니고, 작문도 아니고, 내 아버지의 이야기였는데 아무리 읽어도 익숙해지지 않았다. 글 한 편을 썼을 뿐인데 무언가 표현할 수 없는 일렁임이 있었다. 글을 쓴 것이 아니라 토한 것 같았다. 나는 글로 몸살을 앓았다.

평생 쌀을 씻었던 엄마의 이야기를 처음 글로 썼을 때 온몸으로 흐느꼈다. 밥을 하고 청소를 하고 빨래를 할 때마다 엄마 생각이 났다. 글 한 편을 썼을 뿐인데 무언가 표현할 수 없는 슬픔이 있었다. 글을 쓴 것이 아니라 품은 것 같았다. 나는 글로 엄마를 이해했다.

나는 여전히 한 편의 글을 쓸 때마다 뒤척이고 눈물을 흘리며 그렇게 부와 모의 삶을 조금씩 짐작해 본다. 도대체 몇 편의 글을 써야 그들의 삶을 다 헤아릴 수 있을까? 수십 권, 수백 권의 책을 낸다 해도 다 할 수 없을 것이다.

감히 나는 이 한 권의 책을 쓰는 데 30년이 넘게 걸렸다 말하고 싶다. 어렸을 때부터 품어온 부모에 대한 생각이 쌓이고 쌓여 책이 됐다. 단순한 투정에서 시작해, 원망, 사정, 슬픔과 기쁨 그리고 이해의 시간들이 담겼다.

온전한 나의 이야기가 아닌 부모의 생이 담긴 글이었기에, 단어 하나 표현 하나 수없이도 망설이고 미적거렸다. 무엇보다 실검 이후 내 글로 위안을 받았다는 독자들의 말이 나를 계속 쓰게 만들었다. 자식이 하지 못한 부모에 대한 인정을 독자들이 먼저 해 주었다. 그 고마움에 나는 쓰고 또 썼다.

무엇보다 돈, 학벌, 명예로 평가하고 평가받는 그 인식을 넓히고 싶었다. 노동, 성실, 희생으로 하루 하루를 살아가고 자식을 키워낸 부모의 존엄이 더 앞에 놓이길 바랐다. 그 당연하고 마땅한 사실은 희미해지고 저평가돼 있다는 것을 잘 알기 때문이었다.

가장 경계했던 것은 가난을 미화하지 않고 부모를 단순히 소재 삼지 않는 것이었다. 부모의 지난 가난의 시간들은 분명 힘든 시간이었고, 내 부모의 배경이 글감이 되기에는 차마 그 어떤 단어로도 표현할 수 없는 기적 같은 나날들이었기 때문이다. 그리고 내가 이제야 겨우 쓰며, 반성하며, 자식이 되어가길 바랐다.

그들의 삶을 쓰며, 나는 겨우 자식이 되어간다. 이제 부모는 나에게 슬픔이 아니다. 기쁨이다. 책을 만들며 어떤 슬픔은 이해의 시간을 지나 기쁨이 되기도 한다는 것을 알게 되었다. 모든 자식들이 자신들의 부모를 이해하고 인정하고 그리고 존중하게 되길 이 책을 통해 간절히 바란다.