a

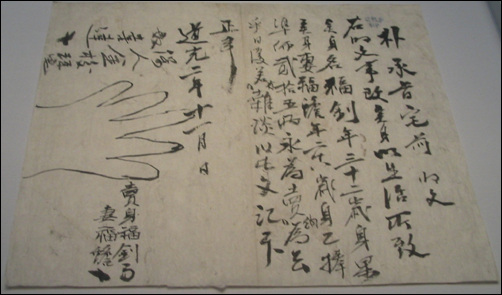

▲ 노비계약서. 32세 복쇠라는 사람이 28살 먹은 자신의 아내 복섬과 함께 엽전 25냥에 박승지에 판다는 문서. 복쇠와 복섬의 수결이 있고 계약을 보증하는 보증인 김첨지댁 노비 선달이의 수결이 있다. 손바닥 그림은 복섬의 손이다. 국립중앙박물관 소장. ⓒ 이정근

변정도감에서 노비의 변정사목(事目)을 올렸다. 2품 이상의 벼슬에 있는 사람이 사문(私門)에서 소송을 진술하는 것은 부적절하니 제조청(提調廳)에 나오게 하고 어기는 자는 논죄하자는 것이다. 쟁송에 연루된 자는 지위고하를 막론하고 도감에 출두하여 조사를 받아야 한다는 것이다.

현실을 그렇지 않았다. 힘 있고 권력 있는 고관들이 도감(都監)에 출두하여 조사에 응하지 않고 조사관을 집으로 불러들여 진술했다. 관직이 낮은 조사관에게 거드름을 피우며 조사를 받으니 제대로 조사가 될 리 없었다. 예나 지금이나 힘 있고 권력 있는 자들이 법을 무시하는 행태는 변함이 없다.

변정도감을 개편하여 이귀령을 변정도감 제조로 삼았을 때 조사받던 사람이 죽은 사망사건이 터졌다. 조사를 받던 부녀자에게 장 1백 대를 때려 죽게 한 것이다. 이에 태종은 노했다.

"도감에서 양쪽의 시비를 분간하여 거짓 진술한 자는 형조에 이송하고 도감에서는 형(刑)을 쓰지 말라."

노비문제를 다투는 민사에서 체형을 가해서는 안 된다는 것이다. 나라에서 조사권을 위임받은 도감 관리들은 고관들에게는 굽실거리고 일반 백성들에게는 천하의 권력을 손에 쥔 것처럼 함부로 다뤄 사고가 난 것이다.

힘 있는 자들은 면죄부 발행소가 된 변정도감

변정도감의 설치목적과는 달리 노비를 빼앗은 세도가들에게 도감이 면죄부를 주고 백성들의 노비를 빼앗아 고관들에게 바치는 합법적인 통로가 되는 기현상이 벌어졌다. 변정도감의 문제점을 인식한 영의정 하륜이 변정도감 사의(事宜)를 올렸다.

"변정도감 관원의 수가 많으니 어찌 사람마다 바르고 일마다 옳겠습니까? 때론 편견과 사사로운 정에 이끌려 옳지 않은 판결을 하였을 때 항의하면 변명을 한다고 죄에 돌립니다. 억울하지만 일찍이 내린 왕명 때문에 헌사(憲司)에 고(告)할 수도 없고 신문고를 쳐서 호소할 수도 없습니다. 사사로운 정을 좇아서 오결(誤決)한 자는 도감을 파한 뒤에 사헌부에 이송하여 중형에 처한다 하면 관원들이 감히 비행을 저지르지 못할 것입니다."

변정도감을 한시적으로 운영하면서 노비쟁송에 관한 사건으로 신문고를 치거나 사헌부에 제소를 금한다는 교지가 있었다. 쟁송을 일원화하여 효율을 높이자는 뜻이었다. 하지만 도감 관리들의 태도는 객관적이지 못하고 정실에 치우쳐 판결 이후에도 불평불만이 쏟아졌다.

하륜의 건의를 받은 태종은 변정도감에 명했다.

"오결(誤決)한 관원과 변정도감의 판결을 오결이라고 거짓 고(告)하는 자는 사헌부에 이문(移文)하여 헌부에서 공초(供招)를 취한 뒤에 형조(刑曹)로 이송하여 결죄(決罪)하라."

판의정부사 유정현을 변정 도감 제조로 삼았을 때 태종과 직접 관련이 있는 사건이 터졌다. 잠저시절 사가에서 시종한 이옹이 자신이 도감에 제소한 사건이 오결이라고 사헌부에 고했다. 사헌부에서 조사했으나 오결이 아니었다. 이에 불복한 이옹이 왕명으로 금지한 신문고를 친 것이다.

"이옹은 교지를 맨 먼저 범하였으니 죄가 있음이 확실하다. 다만 잠저 때 시종한 노고 때문에 특별히 용서하는 것이다."

죄는 있지만 봐주라는 것이다. 이렇게 얽히고설킨 노비문제를 일관되게 해결하기란 난망했다. 힘이 있는 자는 배를 내밀었고 없는 자는 줄을 대었다. 도감의 판결이 마음에 들지 않으면 사돈의 팔촌을 들이대어 뒤집으려고 수단과 방법을 총동원했다. 서울역 지게꾼도 하룻밤이면 푸른 집과 연결된다는 우스개가 있듯이 노비를 부리는 사람 정도면 종횡으로 연결되어 있었다.

자신의 재산권이나 다름없는 노비문제에 있어서 변정도감의 판결을 승복하지 않는 것이 문제였다. 이러한 아귀다툼에서 관리들은 몸을 사렸고 쟁송은 지연되었다. 변정도감에서 노비송사를 잠정적으로 중지하다 원성이 빗발치면 다시 재개하는 일을 반복했다.

태종이 변정도감의 업무를 중단 없이 시행하라 명했으나 영(令)이 서지 않았다. 관리들이 바짝 엎드려 무사안일주의에 빠졌기 때문이다. 이러한 와중에 문제가 터졌다. 노비문제를 해결해야 할 변정도감 제조가 비리를 저지른 것이다. 이에 화가 난 태종은 도감 제조 판충주목사(判忠州牧事) 권진의 직첩을 거두고 장(杖) 1백 대를 쳐 내쳤다.

노비가 낳은 자식은 누가 임자냐?

급기야 대사헌 김을신과 의정부사 유정현이 다툼을 벌였다. 노비출신 여자를 취하여 자식을 낳았을 때 그 자식의 소속은 어디로 하느냐 하는 문제였다. 지금까지는 자기 비첩(婢妾) 소생을 사재감(司宰監)에 소속시켰는데 개인에게 속공(屬公)해야 마땅하다는 것이다.

이에 태종은 자기 비첩(婢妾)이 공천(公賤)이면 속공(屬公)하고 사천(私賤)이면 노자(奴子)의 본주(本主)에게 결급(決給)하는 것이 좋다고 해결책을 제시했다. 현대적으로 풀이하면 노비출신 자신의 첩이 아기를 낳았을 때 그 첩이 나라에서 관리하는 공천이면 나라에 바치고 개인적으로 부리던 노비출신이면 자신이 가지라는 것이다.

노비에는 사내종과 계집종이 있었다. 조정 기관에 근무하는 고위관리가 그 기관에서 쓰고 있는 계집종이 반반하면 첩으로 삼았다. 여기에서 2세가 태어나면 첩은 계속 데리고 살되 자식은 나라에 바쳐 종으로 살게 하라는 것이다. 이때 씨를 뿌린 남자는 자신의 용모와 성을 물려받은 2세가 나라의 종에서 벗어나지 못해도 개의하지 않았지만 여자는 달랐다.

자신은 노비일지라도 2세 만큼은 양반의 피를 이어받았으니 어떻게 해서든 노비를 탈피시키려고 갖은 계책을 썼다. 아기 아버지가 세력가이고 애첩의 지위를 확보한 계집종이라면 집에서 당당히 기르기도 했다. 하지만 지체 있는 사대부가 계집종을 길게 상대하지 않았으며 뱀눈으로 노려보는 안방마님 등쌀에 아는 친척집으로 빼돌리거나 사찰로 내보냈다.

이토록 숨 막히는 환경에서 나라에서 손을 놓고 있는 것만도 아니었다. 이러한 비리를 감독하고 단속하는 부서가 사재감(司宰監)이다. 사재감에서는 대소 관료들의 비첩(婢妾) 소생 문부(文簿)를 만들었다가 그 소생 아비가 사망하면 추적하여 잡아다 공천(公賤)에 입속시켰다. 오늘날 생각하면 비정의 시대이지만 당시에는 당연하게 받아들였다.

사가(私家)에서 부리던 사천(私賤)도 마찬가지다. 종은 사람이 아니다. 가축처럼 사고팔리는 신분이다. 계집종이 아기를 낳으면 계집종은 계속 부리면서 아기는 외방에 팔기도 했다. 기르던 암소가 송아지를 낳으면 암소는 계속 농사에 쓰고 새끼는 소시장에 내다 파는 것과 별반 다르지 않다.

계집종이 반반하면 아비도 건드렸고 아들도 집적거렸다. 계집종에게는 거절할 명분도 없었고 힘도 없었다. 종의 생사여탈권은 주인에게 있었다. 나라에서도 사망사고 이외에는 간섭하지 않았다. 어떠한 매질이나 악형도 죽지만 않으면 문제 삼지 않았다. 사형(私刑)을 가하다 죽어도 입단속 하면 끝이었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고