▲6.25참전용사인 아버지가 명예제복을 입고 사진을 찍었다. 아버지는 전쟁과 이산의 아픔을 잊지 말라고 늘 강조한다.

이혁진

나는 실향민 2세라, 전쟁이 얼마나 몸서리쳐지는지 안다. 전쟁은 인간의 모든 걸 파괴한다. 가족의 해체와 이산 등 실향민을 양산하고 이들은 고통의 삶을 감내해야만 한다. 아버지 같은 실향민들은, 남한에 일가친척이 있는 일부를 제외하고는 아무 도움 없이 홀로 살아내야만 했다(관련 기사: '희망고문' 된 이산가족 상봉, 실향민에겐 시간이 없다

https://omn.kr/24pp6 ).

경제적인 빈곤도 서러운데, 타향에서의 외로움과 설움, 차별과 박대는 상상을 초월했단다. 전쟁 이후 당시만 해도 '3.8 따라지'라는 비하하는 취지의 말이 있어, 가족도 집도 고향도 없는 이북 출신을 무시하는 경향이 많았다.

특히 월남한 개성과 개풍인들은, 이쪽 저쪽에서 '3.8선 경계선 출신'이라는 딱지가 붙어 더 냉대와 멸시를 심하게 당해야 했다. 이른바 분단 갈등의 최대 희생양이 되고 만 것이다.

원래는 남한 땅이었던 곳이 북한 땅으로

여기서 한 가지 역사적 사실을 분명히 해둬야 할 것이 있다. 아버지 고향인 개풍과 인접한 개성이 북한땅이라고 인식하는 사람이 많다. 해방 이후 남북이 3.8선으로 분단됐을 때 개성과 개풍은 남한땅이었다. 휴전협정으로 3.8선과 휴전선이 달라지면서 개성과 개풍은 북한으로 편입되고 말았다.

무엇보다 당시 실향민들은 하루하루 생계를 유지하는 것이 급했다. 악조건 속에도 실향민들은 스스로 삶을 개척하고 남한 사회에 차차 적응해 나갔다. 주변 실향민들 얘길 들으면 한시도 고향을 잊은 적이 없단다. 통일이 되면 가족을 다시 만날 수 있다는 희망을 잃지 않았다고.

아버지는 고향에 남겨둔 부모와 형제들의 생사 소식을 듣기 위해 세 차례나 중국으로 건너가 브로커를 수십 번 접촉하기도 했다. 끝내 기다리던 답변이 없어 실망했지만, 아버지는 가족을 찾으려는 희망을 평생 놓지 않았다.

1983년 <이산가족을 찾습니다> 방송에서 고향 가족을 혹시나 만날 수 있을까 싶어 사연을 접수하고 현수막과 전단을 여의도 광장에 내걸었다. 나는 몰랐다, 아버지 같은 실향민들이 그렇게 많을 줄은. 거기서 분단과 전쟁의 그늘을 직접 목격했다. 이산가족의 애타는 심정을 어찌 말로 표현할 수 있겠는가.

▲분단 후 65년 만에 상봉한 남북 이산가족들이 기약 없는 이별의 야속함에 금강산이 눈물바다로 변했다. 8.15 계기 '제21차 이산가족 상봉행사'(2회차) 마지막 날인 2018년 8월 26일 오후 금강산호텔에서 우리측 상봉단이 버스를 타고 먼저 떠나는 북측 가족들과 작별하고 있다.

사진공동취재단

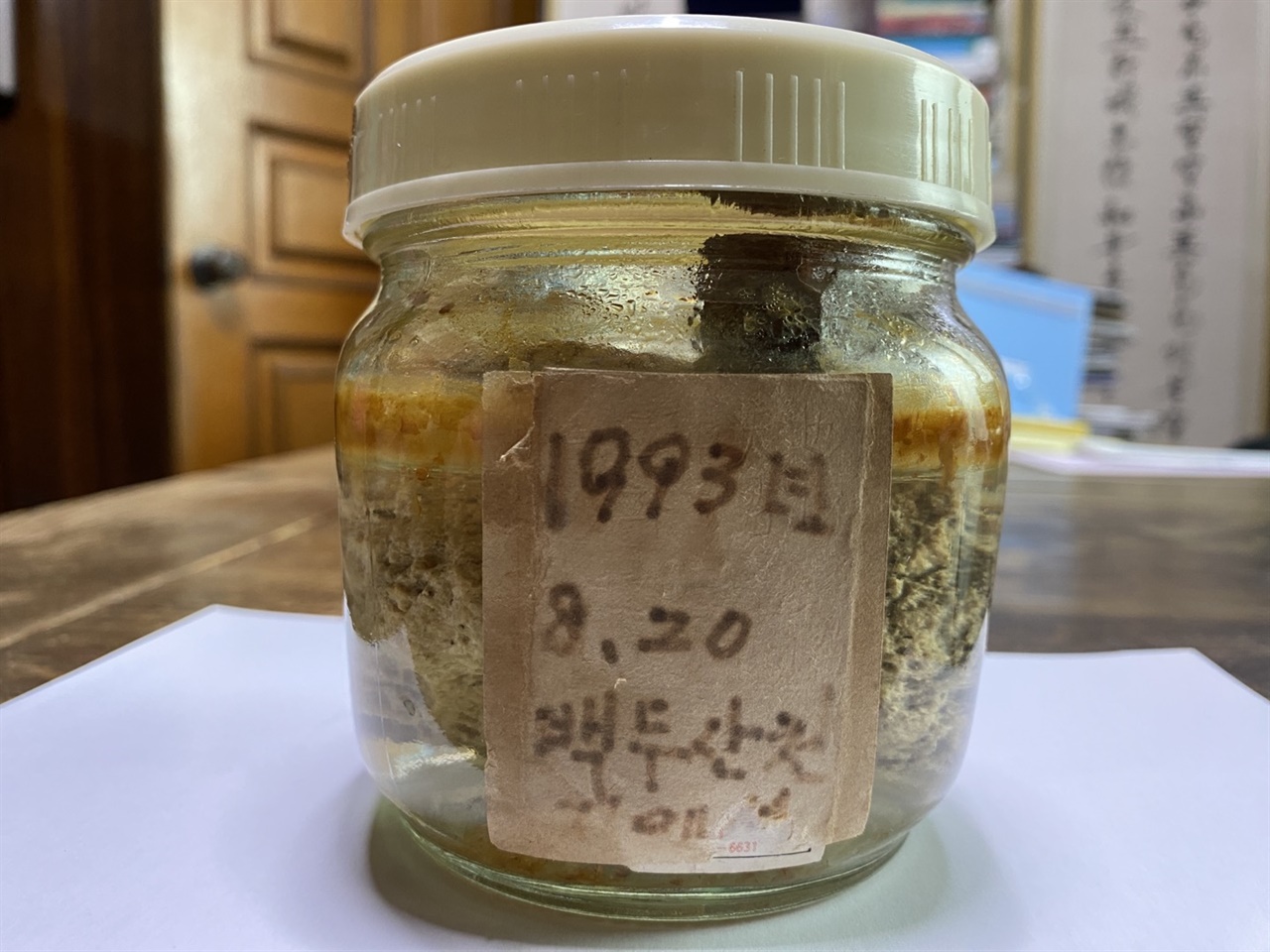

아버지는 1993년 8월 중국을 경유해 백두산에 오르기도 했다. 돌고 돌아 멀리서나마 고향을 굽어보고 싶어서다. 그때 천지에서 길어온 물과 화산석 두 개는 귀향의 상징으로 우리 집 보물이 됐다. 아버지는 고향이 그리울 때마다 습관처럼 그걸 바라보곤 하신다.

지난 2007년 금강산과 개성에도 관광차 다녀왔지만 소망하던 그곳의 흙은 가져오지 못했다. 북한이 흙마저도 휴대나 반입을 금지했기 때문이다. 아버지는 정부와 적십자사가 추진하는 남북이산가족 만남도 신청했지만, 이 역시 좋은 소식은 없었다.

▲아버지가 1993년 백두산에서 가져온 천지물과 화산석. 이것은 우리집 보물이다. 귀향과 통일을 염원하는 상징물이기도 하다.

이혁진

전쟁 당시 이북 고향에서 떠밀려난 실향민은 60~160만 명으로 추산된단다. 이들의 바람은 '통일'로 집약된다. 그래야 고향에 갈 수 있고 가족도 만날 수 있기 때문이다.

이들의 기구한 운명은 수백 만 명에 이르는 2~3세 실향민과 가족에게 고스란히 이어지고 있다.

'보이지나 않으면 덜 슬플 텐데'

▲김포 애기봉, 애기봉에서 강 건너 아버지 고향 개풍군을 직접 볼 수 있다. 애기봉은 실향민의 애환을 간직하고 있다.

이혁진

실향민 중에서도 남한에서 고향을 바로 강 건너에서 바라볼 수 있는 곳은 개풍군이다. 개풍 조강리 사람들은 자신이 살던 집이 손에 쥘 듯 가까이 있어 실향의 안타까움이 더하단다. 그래서 꿈에서 고향을 보는 게 차라리 덜 슬프다고 말하는 사람도 있다. 눈 앞에 보이긴 보이는데, 막상 밟을 수도 갈 수도 없는 곳이 고향이라니.

실향민들은 자주 모였다. 찾아갈 가족이 없는 이산의 슬픔을 서로 감쌌다. 형과 동생이라 부르며 가족인 양 의지하고 살았다. 이들은 설과 추석 등 명절 때면 김포 애기봉에 함께 모여 건너편에 보이는 고향에 "아버지" "어머니"를 목 놓아 불렀다.

이같이 고향과 가족을 그리는 망향제는 전통으로 이어져 지금은 접경지역 여러 곳에서 열리고 있다. 개풍군민과 후손들은 고향을 볼 수 있는 강화 평화 전망대 망향제단에서 매년 조상의 은덕과 후손의 안녕을 위한 제를 올리고 있다.

▲개풍군민들은 매년 강화평화전망대 망배단에서 고향의 선부조를 위한 망향제를 올리고 있다.

이혁진

▲개풍군 임한면민회원들이 2019년 9월 파주 오두산통일전망대에서 망향제를 봉양하고 있다.

이혁진

이렇듯 실향민들의 고향과 가족에 대한 그리움은 절절하다. 정부는 이들의 슬픔을 위로하기 위해 최근 '이산가족의 날'을 법정기념일로 제정하기도 했다.

외로운 처지의 아버지는 실향민들과 새로운 인간관계를 형성하며 남한 사회에 정착했지만, 자신보다 어려운 동향사람들을 돕는데 앞장섰다. 애향 모임이 있을 때는 나를 데리고 가 고향사람들에게 인사 시키고 아버지의 뿌리와 정체성을 가르쳤다.

37명 중 3명만 생존... 95세 아버지의 혼잣말 "고향이 그립다"

실향민 아버지가 전하는 애환은 언제 들어도 생생하다. 연로하신 아버지가 버릇처럼 읖조리는 "고향에 대한 그리움뿐이다"라는 말, 이는 귀향과 통일을 바라는 마음이 전해지길 바란다는 의미를 담고 있다.

20~30년 전만 해도 아버지의 외로움을 이해하는 실향민들이 많았다. 하지만 이제는 주변의 실향민은 거의 돌아가셨다. 아버지 고향의 임한국민학교 20회 동창 중 37명이 월남했는데, 현재 살아있는 분은 아버지 포함해 3명 뿐이란다.

아버지는 지금 생존 자체로 존재를 증명하고 있지만 거의 100세를 앞두고 있다. 아들인 내가 아버지의 고향과 희미한 추억을 대신 기억하고 기록하는 이유이다.

▲아버지가 6년 전 실향민 모임인 미수복경기도중앙도민회에서 인삿말을 하고 있다. 아버지는 실향 이산가족으로 75년을 살았다.

이혁진

딸을 찾아 전국을 헤맨 송씨와 실향민으로 산 아버지가 크게 다르지 않다고 생각한다. 인간이기에 헤어진 가족을 그리워하는 것은 천륜에 가깝다. 유엔은 이를 '가족권'으로서 누구도 침범할 수 없는 인간 본연의 기본권으로 규정하고 있다.

조만간 추석이 다가온다. 고향과 가족이 절로 보고 싶은 명절이다. 아버지 일생은 고향 가고픈 일념이 전부이다. 언젠가 다시 가족을 만나겠지 희망을 품고 산지 75년, '희망고문' 일지언정 그리움은 사라지지 않는다.

실향민과 이산가족의 애환을 단순한 동정으로만 치부 해선 안 된다. 잃어버린 가족에 대한 그리움이 주는 메시지는 외로운 사람들에 대한 따뜻한 사회적 관심이다. 송씨도 그걸 알기에 25년 정신없이 뛰었을 것이다. 삼가 고인 송씨의 명복을 빈다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

일상을 메모와 기록으로 남기고 있습니다. 기존 언론과 다른 오마이뉴스를 통해 새로운 시각과 영감을 얻고 있습니다. 주요 관심사는 남북한 이산가족과 탈북민 등 사회적 약자입니다.

공유하기

실종된 딸 찾아 25년 헤맨 그 마음, 우리는 잘 압니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기