오늘 아내와 함께 온천에 다녀왔다. 오클랜드에서 남쪽으로 자동차로 2시간 정도 달리면 닿는 자그마한 도시 테 아로하에 있는 천연 소다수 온천인데, 이곳은 나와 아내가 즐겨 다니는 온천이다.

테 아로하 미네랄 온천단지(Te Aroha Mineral Pools)라는 이름으로 불리는 이 온천에는 여러 사람이 함께 이용하는 대중노천탕(pubic outdoor spa pool)도 있지만 우리가 즐겨 이용하는 곳은 개인전용탕(private spa baths)이다.

나무로 지은 독립된 작은 건물 내에 화장실과 샤워시설을 함께 갖추고 있는 이 개인전용탕은 4명 이내의 가족이나 부부, 연인 또는 친구끼리 온천을 즐기기에는 아주 그만이다.

a

▲ 테 아로하 온천의 개인전용탕. 4호실에 4자 대신에 3A라고 붙인 것이 보인다 ⓒ 정철용

1호실에서 5호실까지 모두 5개가 있는 이 개인전용탕의 입구에는 저마다 번호가 붙어져 있는데 흥미롭게도 4호실에는 4자 대신에 3A라는 번호가 붙어 있다.

4자를 죽을 사(死)자와 음이 같다는 이유로 불길하게 여기는 한국인들을 생각해서 그렇게 한 것이 아닐까? 매표소 직원 말로는 이곳의 단골 중에는 아시안들이 많다고 하던데, 그들 대부분이 혹시 한국인들이 아닐까?

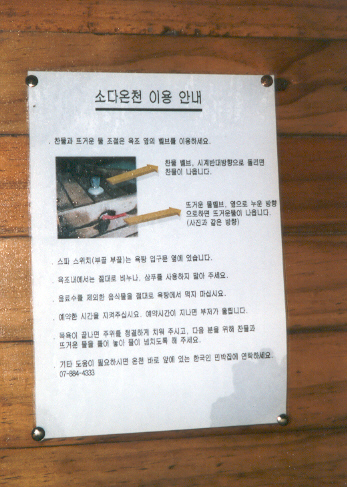

개인전용탕 5호실의 내벽에 붙어 있는 한국말로 된 안내문과 이 온천단지의 입구에 자리한 민박집 아시아 롯지(Asia Lodge)의 주인이 한국인이라는 사실은 이러한 내 짐작에 신빙성을 더해주는 유력한 단서들이다.

a

▲ 개인전용탕의 내벽에 붙어있는 한글 안내문 ⓒ 정철용

그러나 이러한 단서들에 의존하지 않고도 이곳의 단골 고객들의 많은 수가 한국인들이라고 쉽게 추측할 수 있는 이유가 있는데, 그것은 한국 특유의 목욕문화이다.

일주일에 한 번, 아무리 목욕을 싫어하는 사람이라도 한 달에 한 번은 목욕탕에 가서 때를 박박 밀어야 개운한 우리의 독특한 때밀이 목욕문화가 많은 교민들로 하여금 이곳을 자주 찾게 만드는 것이리라.

뜨끈한 열탕과 뿌연 수증기 속에서 일주일치 묵은 때와 피로를 시원하게 벗기곤 했던 한국의 동네 대중목욕탕 같은 것을 오클랜드에서는 찾아볼 수 없으니, 멀기는 해도 이곳에라도 와서 목욕을 즐길 수밖에.

사실 이곳은 목욕을 하기에는 안성맞춤이다. 대중탕이 아니니 남의 눈치 볼 필요 없고 물의 수질 또한 목욕하기에는 최적이다. 이곳의 온천물은 천연 소다수라 물이 미끈거리는 것이 꼭 비눗물을 푼 것 같은데, 한참을 탕 속에 앉아 있다가 나오면 정말 비눗물에 불린 것처럼 저절로 때가 벗겨지기 때문이다.

굳이 때수건으로 박박 밀지 않고 손으로 살살 문질러도 피부에 묻어 있던 때가 쉽게 밀린다. 그런데도 아내와 나는 늘 준비해간 때수건으로 피부를 밀고 서로의 등도 밀어주어야 속이 시원하다. 모르긴 해도 아마 다른 교민들도 마찬가지일 것이다. 이곳 뉴질랜드에서 몇 년을 살았어도 한국식 때밀이 목욕문화에 길든 피부를 우리는 어쩔 수 없는 것이다.

테 아로하 말고도 뉴질랜드에는 온천 지역이 여러 곳 있다. 하지만 뉴질랜드는 한국과는 달리 목욕문화보다는 샤워문화가 더 지배적이다. 그래서 대부분의 가정집 욕실에는 욕조와 함께 샤워부스가 설치되어 있으며, 만약 공간이 협소하여 둘 중에 하나만을 취해야 될 경우에는 당연히 샤워부스가 우선이 된다. 웬만큼 잘 사는 집에도 샤워부스가 따로 없고 욕조에서 샤워를 하는 한국과는 참으로 대조가 되는 풍경이 아닐 수 없다.

혹자는 목욕이나 샤워나 그게 그건데, 욕조냐 샤워부스냐를 따지는 게 뭐 그리 중요한가라고 되물을지도 모른다. 그러나 '몸을 씻는 행위'라는 점에서 같은 범주로 묶을 수도 있겠지만 목욕과 샤워는 분명히 구분되며, 그 구분만큼 중요한 문화적 의미를 지니고 있다.

프랑스의 저명한 작가 미셸 투르니에(Michel Tournier)가 그의 깊은 철학적 사유와 신화적 상상력을 펼치고 있는 책 < Le Miroir des Idees >(한국에서는 김정란 시인의 번역으로 <소크라테스와 헤르만 헤세의 점심>이라는 제목으로 2000년 6월에 출판되었다)에서 밝히고 있는 것을 조금 빌려서 목욕과 샤워를 구분시켜 주는 것이 무엇인지 생각해 보자.

우선 목욕은 휴식이 청결보다 우선한다. 그래서 목욕하는 사람은 가장 편한 자세로 욕조에 누워 있다. 그의 몸은 얼굴을 제외하고는 거의 물 속에 잠겨 있어 잘 보이지 않는다. 그는 욕조에 누워서 눈을 감고 이런 저런 몽상을 즐기다가 때로는 깜빡 졸기도 한다. 따라서 목욕은 게으름에 관대하며 대체로 시간이 오래 걸린다. 또한 목욕하는 사람에게는 몸의 깨끗함에 대한 강박관념이 없다. 욕조에서 몸을 빼내면 그뿐이다.

반면에 샤워는 휴식이 아니라 행동을 준비하는 것이다. 샤워하는 사람은 일터를 향해서 또는 연인이 기다리고 있는 침대를 향해서 돌진할 준비를 하고 있는 사람이다. 그래서 샤워하는 사람은 두 발로 버티고 서서 쏟아지는 물줄기 아래 자신의 온 몸을 드러낸다. 그에게 신속함은 미덕이며 따라서 샤워 시간은 그리 길지 않다. 샤워하는 사람에게 몸의 깨끗함은 중요한 관심사이다. 그는 반복해서 그의 몸에 물줄기를 흐르게 한다.

목욕과 샤워는 비슷해 보이는 행위지만, 이처럼 그 행위가 담고 있는 의미는 거울에 비친 물체의 모습처럼 좌우가 완전히 바뀌어 있다. 그런데 한국식 목욕 문화는 휴식과 청결이라는 양 측면을 모두 강조하고 있다는 점에서 목욕과 샤워의 경계를 넘나드는 독특함이 있다. 이것이 한국 특유의 때밀이 목욕문화에서 비롯된 것임은 두말할 나위가 없다.

a

▲ 테 아로하 온천 입구의 아시아 롯지, 주인이 한국인이다 ⓒ 정철용

이렇게 목욕과 샤워를 동시에 해결하는 우리의 오랜 목욕 습관은 사는 땅이 바뀌었다고 하루아침에 바뀌어지는 게 결코 아닐 것이다.

2년 전 이곳 뉴질랜드에 이민 온 지 얼마 안 되었을 당시, 일부 교민들이 공공시설의 샤워장에서 오랫동안 비누칠을 하면서 몸을 씻는 데 그치지 않고 심지어 때를 밀기까지 해서 현지 키위들의 빈축을 사고 있다는 기사를 교민신문에서 읽었을 때, 부끄러움보다는 서글픔이 앞섰던 것도 바로 이러한 이유에서였다.

다른 나라에서 산다는 것은 이렇게 매순간 문화적 차이를 느끼고 그것을 극복해나가야 하는 쉽지 않은 과정임을 한순간에 깨달은 것이다.

그런데 미셸 투르니에는 목욕과 샤워의 이러한 문화적 차이에서 한 걸음 더 나아가, '정치적으로 목욕은 우파 쪽에, 샤워는 좌파 쪽에 위치해 있다'라고까지 말하고 있다. 과연 그럴 듯하다. 자, 그럼 이제 물어보자. 목욕과 샤워 중에서 당신은 어느 쪽인가?

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고