a

▲ 임시정부 초대 국무령 석주 이상룡

이상룡

이미 내 논밭과 집 빼앗아 가고

다시 내 아내와 자식 해치려 하네.

이 머리는 차라리 자를 수 있지만

무릎 꿇어 종이 되게 할 수 없도다.

(旣奪我田宅 復謀我妻노 此頭寧可斫 此膝不可奴)

석주 이상룡이 한일합방 이듬해인 1911년 정초, 망명의 길 도중 압록강을 건널 때에 비통한 감회를 읊은 시다.

이상룡은 1858년 경북 안동군 법흥동 임청각에서 유림 명문 이승목의 장남으로 태어났다. 본관은 고성(固城)으로 어릴 때 이름은 상희(象羲), 호는 석주(石洲)이며, 1911년 중국으로 망명한 이후 상룡(相龍)으로 개명하였다.

내가 중국 항일 유적지 답사 앞서 안동의 임청각을 둘러본 바, 90여 간이나 되는 고색창연한 전통 한옥이었다.

이 임청각은 현재 보물 182호로 지정되어 있는 바, 조선 중종 때 형조좌랑을 지낸 이명 선조가 낙향하여 지은 집으로, 앞은 낙동강이 흐르고 뒤는 영남산이 임청각을 껴안고 있었다.

이런 명문에서 자라나 평생 부귀를 누릴 수 있는 이상룡이 조국과 종갓집, 조상 산소와 수많은 전답을 남겨둔 채 삭풍이 휘몰아치는 정월에 만주 땅으로 떠났으니, 그 감회는 창자를 자르는 아픔이었으리라.

a

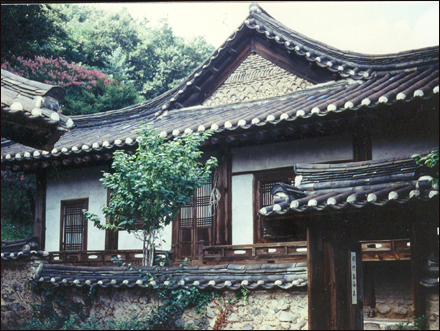

▲ 임청각 전경 ⓒ 이항증

일찍이 이상룡은 퇴계학 정통을 이은 서산 김흥락(金興洛) 문하에 들어가서 학문을 익혔다. 1876년에는 강화도조약에 따른 개항에 충격을 받아서 척사 위정(斥邪衛正) 활동을 하다가 일제가 을미사변을 일으키자, 더 이상 참을 수 없어 책을 덮고 구국 의병활동에 나섰다.

1905년 을사조약으로 우리나라가 마침내 일본의 보호국이 되자, 이상룡은 군자금을 마련하여 가야산으로 들어가 의병 투쟁에 나섰다. 하지만 구식 무기로 일제의 신식 무기를 도저히 당할 수 없었다.

신돌석, 김상태 등 의병장이 일본군에 참패하자 이상룡은 "궁벽한 향촌에 앉아서 승패를 점친 것이 모두 어긋났으니, 이는 시세에 어둡기 때문이다"하고서 분연히 떨치고 나와서 동서양의 새로 나온 책을 구하여 열심히 읽었다.

신학문으로 서양의 민주제도에 눈을 뜨게 되자, 먼저 당신의 노비 문서부터 모두 불살라 버리고 그동안 거느리던 종들도 모두 해방시켰다.

이 무렵 이상룡은 당신 사상에 큰 변화를 가져왔다. "내가 지난 50년간 공맹의 책을 보았지만, 마침내 공언(空言)이었다"라고 유학의 공리공론을 깨닫고 신식 교육의 필요성을 절실히 느꼈다. 그리하여 고향 안동에다 유인식, 김동삼과 더불어 협동학교를 세워 후진을 양성하는 한편 대한협회 안동지회를 조직하여 민족 자강운동에 앞장섰다.

1910년 8월, 마침내 합방 국치를 당했다. 이상룡은 통분함을 이기지 못하여, 중추원에 송병준, 이용구 등 역적 무리들의 목을 치라는 상소를 올렸다. 하지만 빈 하늘에 쏜 화살이었다.

망국의 통한으로 아픈 세월을 보내던 중, 그해 11월 비밀 광복단체인 신민회(新民會)의 이동녕(李東寧), 양기탁(梁起鐸) 등이 밀사를 보내왔다.

a

▲ 임청각 안채 처마 ⓒ 박도

이들 밀사는 신민회가 우리 조상들의 옛 터인 서간도에 조국 광복운동 국외 기지를 추진한 바, 이상룡의 참여를 타진해왔다. 이에 이상룡은 선뜻 찬동하여 뜻을 굳히고 서둘러 가산을 정리하였다. 은밀히 가까운 일족과 동지에게 동행을 권유하자 50여 가구가 따라 나섰다.

1911년 1월 5일에 여러 일족을 모아 하루를 즐겁게 보낸 후, 이튿날 새벽에 조상 산소에 하직하고, 여러 가구의 안전을 위해 홀로 먼저 고향을 떠나 신의주에 머물면서 전후 사정을 살핀 후, 가족에게 연락하였다.

며칠 후, 가족 일단이 신의주에 도착하자 함께 압록강을 건넜다. 단동(丹東: 옛 중국의 안동)에서 마차 두 대를 마련하여 새 삶의 터전을 찾아 나섰다.

긴 망명의 여로 끝에 영춘원(永春源)에 잠시 머물렀다. 먼저 도착한 이동녕, 이시영 선생이 20리 떨어진 추가가(鄒家街)에 살면서 이상룡을 찾아와 앞일을 의논하였다.

그분들뿐 아니라 매일같이 이상룡을 찾아드는 동포들이 줄을 잇자, 그곳 토착민들이 이전의 조선족들은 쪽박을 차고 만주에 왔는데, 이번에는 풍채 좋은 조선인이 마차 두 대에 수많은 가족을 이끌고 온 것을 보고, "조선에서 왕자가 왔다"라는 허무맹랑한 소문을 퍼뜨렸다.

그러자 청국 관리들이 각지의 군사를 시켜 수비케 하고, 조선인에게는 집을 빌려주지 못하게 하여 한동안 노숙하는 고초를 겪기도 했다. 이에 이상룡은 봉천성에 진정하여 조선인의 거주를 허용해 줄 것과 중국 민적(民籍)에 들어갈 수 있도록 청원하였다. 아울러 통화, 회인, 단동 지방에 여관을 설치하여 동지들의 활동과 뒤따라오는 망명객들을 도왔다.

a

▲ 임청각 사랑채 ⓒ 박도

이상룡은 남의 땅에 온 이상, 토착민과 이질감을 없애고자 당신이 먼저 상투를 자르고 청국 옷차림으로 고쳐 입고 이름마저 상룡으로 바꿨다. 동포들 중에서 이상룡의 이런 처사에 못마땅하게 여기는 이가 있었으나 "큰일을 경영함에 어찌 소절(小節)에 구애될 수 있겠는가?"라고 설득하였다.

중국 땅에 살기 위해서는 우선 언어 장벽을 무너뜨리는 게 급한 일인지라 중국어강습소를 차려서, 먼저 배운 사람들을 우리 동포들이 사는 여러 곳으로 보내어 그들을 가르치면서 토착민과 친선을 꾀하였다.

그 무렵 손문(孫文)이 무한에서 혁명군을 일으키자, 이상룡은 조선족 동포로 정예군 1개 소대를 편성하여 그들을 돕자 혁명정부에서 훈장을 내렸다, 이에 이상룡은 소문 총통을 만나 뵙고 우리 동포를 보호해 줄 것을 부탁하였더니, 이로부터 중국관리와 토착민이 우리 동포를 믿고 우대하게 되었다.

경학사 창설

회인현에 정착한 이상룡은 그 뒤 통화, 유하, 해룡, 반석, 서란 등으로 옮겨 살면서도 오로지 우리 동포의 자치와 조국 독립운동에 이바지하였다. 이시영, 이동녕, 이회영과 함께 국권회복과 민단자치의 중추기관으로 추가가에 경학사(耕學社)를 설치하여, 그 사장으로 추대되었다.

a

▲ 경학사 노천대회가 열렸던 대고산 ⓒ 박도

경학사 창설대회를 일제 앞잡이가 정탐할까 염려하여 대고산 속에 들어가 노천에서 가졌다. 이때 이상룡이 경학사 취지서를 낭독하자 거기 모인 동포들은 모두가 눈물을 흘렸다.

그때까지 국경을 넘어온 동포들이 대부분 값싼 황무지를 빌어 화전 농사로 가난을 면치 못한 것을 보고, 이상룡이 나서서 강가의 넓은 땅을 빌어 억새풀을 베어내고 논을 만들어 벼농사를 짓게 하여 비로소 동포들이 굶주림에서 벗어날 수 있었다. 만주의 벼농사는 이때가 효시였다.

경학사 창설이래 가장 심혈을 이룬 사업은 남만주 일대 여러 곳에 소학교를 세워 동포의 자질 향상을 꾀하였다. 아울러 조국광복에 이바지할 인재 양성을 위하여 합니하에 신흥학교를 세워서 국내외 청년을 모아 문무를 겸한 신교육을 실시하였다.

이 신흥학교는 그 후 신흥무관학교로 발전하여 여기서 배출된 인재가 후일 중국대륙 일대에서 항일 전선의 전위를 담당하였다. 이상룡이 주축이 된 경학사는 이후 부민단(扶民團)으로, 3.1운동 전후에는 한족회(韓族會)로 개편 발전하였다.

한편 이상룡은 <대동역사>라는 우리나라 역사 교본을 만들어 동포들에게 바른 역사를 가르쳤다. 아울러, 본래 만주 땅은 단군이래 우리 겨레의 발상지요 요람지로써 부여, 고구려를 거쳐 발해에 이르기까지 우리 조상들이 번영을 누려온 옛 터였음을 동포에게 인식시킴으로써 이 고장에 대한 애착과 토착민과의 유대를 더욱 두텁게 하였다.

1919년 3.1운동 직후인 그 해 4월, 만주의 한족 대표들이 모여 일제와 일대 혈전을 준비하고자 군정부(軍政府)를 조직한 바, 총재에 이상룡, 부총재 여준, 정무청 청장에 이탁(1931년 만주사변 후 변절), 군정청 청장에 양규열(梁圭烈), 참모부 참모장에 김동삼, 독립군 사령관에 이청천(본명 지청천)으로 임명하고, 한족회로 하여금 지방 자치를 관장케 했다.

망명 초기에 함께 일하였던 이동녕, 이동휘, 이시영 등이 안창호, 이승만 등과 상해에 임시정부를 세우고, 여운형을 보내와 대동 통합을 요청하였다. 군정부에서는 반대 여론이 높았다.

하지만 이상룡은 "나 또한 임시정부를 세우기에는 아직 시기가 이르다고 생각하지만, 이미 정부를 세웠으니 광복 대도에 분열이 있어서는 안 된다"라고 대의로써 동지들을 설득시켰다. 그 후 정부라는 호칭을 상해임시정부에 양보하고 군정부를 서로군정서(西路軍政署)로, 총재를 독판(督辦), 독립군을 의용대로 고쳐 부르게 하여 본래의 사업을 지속케 했다.

이상룡은 이청천에게 의용대를 통솔케 하여 안도현 깊은 산 속에다 병영을 만들어 주둔시켰다. 이때 이청천이 홍범도 부대와 연합 전선을 구축하여 이듬해 봉오동, 청산리 일대 전투에서 일본군과 혈투를 벌인 끝에 크게 이겼다.

그때 일제는 이상룡을 잡으려 5000원의 현상금을 걸고 사방에 밀정을 풀어 수색하자 모두들 선생의 신변을 염려하였다. 하지만 오히려 선생은 "추위와 굶주림에 고생하는 우리 군사가 걱정될 뿐이다"라며 조금도 흔들림이 없었다.

1922년 이상룡은 만주에 흩어져 있는 여러 독립군단을 통합하여 대한통의부(大韓統義府)로 결성하는 데 산파역을 맡았고, 길림성 독군(督軍)을 만나서 한국과 중국의 지리적 역사적 관계를 설명하며 중국의 조선인 대우가 방관적이라고 지적하면서 성의 있는 태도를 촉구하였다.

그 결과 길림성 독군이 선생의 말씀에 감복하여 우리 동포들의 입적, 개간, 자치, 교육, 무예 등에 적극 편의를 제공해서 동포들이 전보다 살기에 한결 수월하였다.

1925년 3월, 상해임시정부 의정원에서는 미국에 있는 대통령 이승만을 탄핵 면직시키고, 임시 대통령에 추대된 박은식이 임시정부 헌법을 개정하여 국무령 중심제로 고쳤다. 임시정부 의정원에서 국무령을 선출한 결과, 이상룡이 초대 국무령으로 피선되었다. 이상룡은 만주의 동지들과 의논하자,

"시론이 갈라지고 사업이 정체되었으니 잠시 나가서 정돈하는 것이 대국을 위하는 길입니다"라는 동지들의 뜻을 받들어 상해로 갔다.

그해 9월 국무령에 취임한 후, 그동안 남만주와 중국대륙에서 항일 투쟁에 크게 활약한 이탁, 김동삼, 오동진, 현천묵, 김좌진, 조성환, 이유필 등을 국무위원에 임명했으나, 이분들 중에는 동포가 절대 다수인 만주를 떠나서는 국권회복을 할 수 없다고 거듭 사양하여 처음의 뜻을 이룰 수 없었다.

또, 당시 세계 사조의 영향으로 좌우 대립, 고질화한 임시정부 파쟁과 내부 갈등이 가시지 않아서 그 조정을 위해 약 반년동안 심혈을 기울였다.

그러나 수습의 가망성이 보이지 않자 "내가 늙은 몸으로 허영에 몸을 굽히는 것은 평소의 기대에 어긋나는데, 그래도 한번 움직인 것은 오직 내분을 조정 통합하기 위한 것뿐이었다. 이제 이 희망이 없으니 어찌 이 자리에 머물겠는가?" 탄식하였다. 마침내 스스로 사임하고 훌쩍 만주로 돌아오면서 다음 시를 남겼다.

가을달이 사람을 청해 가벼이 집 나서게 했다가

봄바람이 벗이 되어 마음 가뿐히 집에 돌아왔네.

산도 꾸짖고 물도 성내는 시기 많은 판국에

웃는 얼굴로 반가이 맞아주는 것은 홀로 너 꽃뿐이네.

(秋月要人輕出戶 春風作伴好還家

山嗔水怒多猜局 笑面相迎獨爾花)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고