【오마이뉴스는 개인의 일상을 소재로 한 생활글도 뉴스로 채택하고 있습니다. 개인의 경험을 통해 뉴스를 좀더 생생하고 구체적으로 파악할 수 있습니다. 당신의 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

a

▲ 창원공단 ⓒ 창원시

탕탕탕탕탕탕~ 우굴탕~ 쿵! 탕탕탕탕탕탕~ 우굴탕~ 쿵!

"자자~ 속도 좀 내자."

탕탕탕탕탕탕~ 우굴탕~ 쿵! 탕탕탕탕탕탕~ 우굴탕~ 쿵!

"야야, 동작 좀 봐라. 오늘 아침에 굼뱅이로 삶아 처묵었나, 와 그리 늦노? 또 철야하고 싶나?"

탕탕탕탕탕탕~ 우굴탕~ 쿵! 탕탕탕탕탕탕~ 우굴탕~ 쿵!

"씨팔! 이라이(이러니) 손가락이 자꾸 날라가지."

"이기 기계야? 고물이지."

100평 남짓했던 그 프레스 실에는 여러 종류의 프레스기가 있었다. 프레스실 입구에는 비교적 최신형이라고 뽐내던 자동 프레스기가 있었고, 자동 프레스기 뒤편에는 아주 낡은, 그러니까 유효기간이 이미 5-6년이나 지난, 크고 작은 수동 프레스기가 일렬로 쭈욱 줄을 서 있었다.

프레스실 왼편 구석에는 스위치를 올리면 엄청난 소리를 내는, 엄청나게 큰 기계가 한 대 있었다. 그게 바로 절단기였다. 그 절단기 옆에는 절단기에서 일정한 크기로 잘려진 철판을 반듯하게 펴주는 기계도 한 대 있었다. 그 기계의 이름은 언뜻 떠오를 듯 하면서도 잘 떠오르지 않는다.

프레스실의 공정은 대략 이러했다. 먼저 작업반장이 주문서에 그날 하루 필요한 만큼의 철판을 적어 프레스실 주임의 결재를 받는다. 그리고 그 주문서를 작업을 맡은 노동자에게 건네면, 그 노동자가 자재실에 가서 철판을 싣고 온다. 그 다음, 전지(全紙)처럼 생긴 철판을 일정한 크기에 맞추어 절단기로 자른다.

그렇게 잘라낸 철판은 반듯하게 편 뒤 자동 프레스기에 가져가 물린다. 그러면 이내 자동 프레스기에 설치된 금형에 따라 여러 형태의 제품이 되어 나온다. 하지만 그 제품은 철판에 그대로 붙혀 있다. 그래서 철판에 붙은 제품을 떼 내는 공정을 한번 더 거쳐야 한다. 그 다음, 그 제품을 수동 프레스기로 가져가 구멍을 뚫기도 하고 구브리기도 하면서 5-6회의 공정을 더 거친 뒤 다른 부서로 넘겨졌다.

그러니까, 주문서-결재-자재실 철판 구입-절단기 절단-교정기 교정-자동 프레스기에서 제품 찍기-철판과 제품 분리-세척-수동 프레스기 작업-세척-작업-세척, 등의 순서로 계속해서 이어지는 것이다.

우우웅~ 우우웅~

"야! 손 치워."

"잠깐! 철판이 삐뚤어졌어."

"자~ 밟는다."

철커덕~ 쿠쿵!

그랬다. 절단기에서 철판을 자를 때가 가장 위험했다. 왜냐하면 다른 프레스기는 다쳐봐야 손가락 몇 마디 정도 잘리면 그만이었지만 이 절단기는 손가락 정도가 아니라 손목, 팔목까지도 가차없이 잘라낼 수가 있었다. 그래서 철판 자르기 작업은 두 사람이 동시에 했다.

a

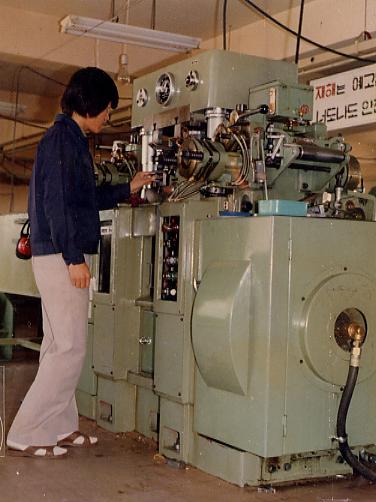

▲ 1978년, 프레스실 자동 프레스기 앞에서 ⓒ 이종찬

철판 자르기 작업은 대략 이러했다. 먼저 한 사람이 널찍한 철판을 절단기에 밀어 넣는다. 그러면 나머지 한 사람은 시퍼렇게 날이 서 있는 절단기의 칼날에 철판을 원하는 크기로 맞춘다. 그리고 절단기의 발판를 발로 밟으면 '쿠쿵'하는 소리와 함께 순식간에 철판이 잘려져 나갔다. 그러나 절단기 작업은 지금 내가 말하는 것처럼 그리 쉬운 일이 아니었다.

당시 프레스 실에 있었던 절단기는 수동 프레스기보다 더 노후 된 기계였다. 그래서 어떤 때에는 절단기의 발판을 발로 밟지 않아도 절단기의 시퍼런 칼날이 그대로 내려치는 적도 가끔 있었다. 또한 정해진 작업량이 있었기 때문에 일정한 시간 내에 철판을 모두 잘라야만 했다. 게다가 철판 자르기 작업이 늦어지면 그 다음 공정에서 쉬어야 했기 때문에 무조건 빨리 빨리 잘라내야만 했다.

"얘, 너 귀 막은 솜이 븬다. 퍼뜩 머리카락으로 숨기라."

"머리카락이 귀밑으로 내려오모 반장한테 혼난다."

"가시나 그거 머리 참 안 돌아가네. 스카프로 요렇게 숨기모 안 되나."

프레스실은 기계 돌아가는 소리가 워낙 시끄러웠다. 그래서 나이 어린 여성 노동자들 대부분은 솜으로 귀를 막은 채 일을 했다. 하지만 프레스실 규칙에는 솜으로 귀를 막은 채 일을 하지 못하게 되어 있었다. 왜냐하면 잠시만 방심하면 손가락이 날라 가는 게 예사였기 때문에 늘 눈짓과 고함으로 안전사고를 막아야 했기 때문이었다.

그 당시 나는 프레스실의 모든 공정을 돌아가면서 일을 했다. 그리고 웬만한 고장은 작업반장의 도움 없이 스스로 처리했다. 또한 새로운 공정을 시작할 때에도 금형 셋팅까지 스스로 할 줄 알았다. 하지만 늘 내 자신이 절벽 끝에 가까스로 매달려 있는 것만 같았다. 나를 둘러싸고 있는 모든 것들이 흉기 그 자체였으므로.

"어이! 밤 장미들! 야식들 먹고 자지?"

"아뇨. 별 생각이 없어요."

"와? 살 찐다꼬 그라나?"

"그렇게 찔 살이라도 있었으면 좋겠네요."

철야근무를 하는 날은 밤 12시부터 1시까지가 야식시간이었다. 하지만 대부분의 여성 노동자들은 야식을 먹지 않고 프레스기 앞에 엎드려 잠을 잤다. 왜냐하면 거의 일주일 내내 이어지는 철야작업으로 인해 늘 잠이 모자랐기 때문이었다. 또한 여성 노동자들은 그러한 자신의 처지에 대해 '스스로 밤에 피는 장미'라며 자위하기도 했다.

그러나 남성 노동자들은 누구나 식당에 가서 밥을 먹었다. 그 시간에 밥을 먹으면 이내 졸음이 쏟아진다는 것을 모르는 게 아니었다. 그렇다고 밥을 먹지 않으면 밤을 새워 일을 하기가 몹시 힘들었다. 또한 그 시간에는 식당 아주머니들이 퇴근을 한 때여서, 밥도 직접 차려서 먹어야 했다. 설거지는 당연한 일이었고.

그리고 그 시각부터 새벽 3시까지가 가장 위험할 때였다. 걸어가면서도 잠을 잔다는 말이 있듯이, 그 시간에는 누구나 작업 도중에 자신도 모르게 깜빡 깜빡 졸았다. 나 또한 철야작업을 하다가 몇 번이나 졸았던 적이 있었다. 그 때문에 내 손가락 대신 애매한 핀셋만 수없이 망가지기도 했다. 간혹 금형까지 박살이 나 한밤중에 시말서를 써내기도 했고.

"아!"

"누...누구야?"

"...모...모기가..."

"가시나 그거, 마 확 때려 쥑이삘라."

"죄...죄송합니더."

"휴우~ 십 년 감수했네."

"......"

"나는 가시나 니 손가락이 잘린 줄로만 알았다 아이가. 울매나 놀랬던지..."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고