a

▲ 백두대간의 단전자리에 해당한다는 저 희양산 아래 일년에 딱 하루만 산문을 개방하는 봉암사가 있다. ⓒ 임윤수

20여년동안 일년에 딱 하루만 산문을 열어 일반 대중에게 공개되는 절이 있다. 1982년 6월 3일 대한불교 조계종단에서 봉암사를 특별수도원으로 제정, 공고하며 봉암사는 물론 희양산 일대는 일반인들 출입을 제한하고 있다.

일년에 딱 하루, 부처님 오신날인 4월 초파일 하루동안만 산문을 개방할 뿐이다. 예외적인 경우가 있다고 하면 올 봄 전 종정 서암스님의 다비식과 같은 행사가 있을 경우에 있는 산문 개방이다.

오는 사람 막지 않고 가는 사람 잡지 않는 곳이 절이라고, 대개의 절들은 부처님 말씀을 전하기 위한 포교의 일환으로 점점 개방화되고 있는 게 현실이다. 어찌 보면 좀더 많은 사람들이 찾아오도록 적극적으로 포교를 하는 것이 부처님 가르침을 전하는 보다 충실한 역할일지도 모른다는 생각이 든다. 그렇게 하는 것이 부처님의 가르침인 자비를 널리 알리고 뭇 중생들을 구제하는 구도의 길이 될 것이기 때문이다.

그러나 봉암사는 그렇지 않다. 가는 사람이야 어찌하는지 몰라도 오는 사람은 철저하게 통제하고 있다. 그러기에 봉암사에서는 일반인의 모습을 거의 볼 수 없다. 그렇다고 경내를 휘적휘적 걷고 있는 스님들을 쉽게 볼 수 있는 것도 아니다. 숨죽인 듯한 조용함과 뭔가에 몰두하고 있는 그런 기가 느껴질 뿐이다.

a

▲ 봉암사 진입로의 황톳길과 울창한 소나무 숲이 마음을 푸근하게 해준다. ⓒ 임윤수

봉암사는 백두대간의 단전자리에 해당하는 희양산 자락에 자리하고 있다. 백두대간이란 민족의 영산 백두산을 기점으로 동쪽 해안선을 끼고 남으로 맥을 뻗어 내려 태백산을 거쳐 남서쪽의 지리산에 이르는 국토의 큰 줄기를 일컫는다.

국토의 척추와도 같은 대간에서 여러 갈래로 뻗어나간 산과 강줄기들은 지역을 구분 짓는 경계선이 되었고, 삼국의 국경과 조선시대의 행정경계를 이루었다. 백두대간은 국토의 자연적 상징이며 동시에 한민족의 인문적 기반이 되는 산줄기라고 할 수 있다.

동양철학을 바탕으로 하고 있는 동양의학에서 흔히 말하는 단전은 배꼽으로부터 9cm쯤의 아래 부위를 말한다. 선경(仙經)에서는 인체의 중요부분을 상단전(上丹田)과 중단전(中丹田) 그리고 하단전(下丹田)으로 나뉘고 있다. 상단전은 뇌에 해당하며 중단전은 심장에 해당하고 하단전이 바로 배꼽 아랫부분으로 정(精)을 간직하고 비축하는 곳이라 한다. 요즘 세간의 이목을 받고 있는 기수련이나 단전호흡 등을 통하여 정기(精氣)를 모으려 하는 곳이 단전이다.

바로 백두대간의 이런 단전자리가 희양산이며 그곳에 산사 속의 산사라고도 하고 한국불교정신의 최후 보루라고도 하는 봉암사가 있다.

a

▲ <희양산봉암사>란 편액을 달고 있는 일주문이 한가해 보인다. ⓒ 임윤수

봉암사는 신라 헌강왕 때인 879년 지증도헌 국사가 창건하였다 한다. 당시 심층거사란 불자가 지증도헌 대사의 명성을 듣고 희양산 일대를 희사할 테니 수행도량으로 만들 것을 간청하였다 한다. 그러나 대사는 이를 거절하였었다.

그러다 희양산 일대를 불러보고 "산이 병풍처럼 사방에 둘러쳐져 있어 봉황의 날개가 구름을 흩는 것 같고, 강물이 멀리 둘러 싸여있는 즉 뿔 없는 용의 허리가 돌을 덮은 것과 같다"며 경탄하였다 한다. 그리고 "이 땅을 얻게 된 것이 어찌 하늘이 준 것이 아니겠는가. 스님들의 거처가 되지 못하면 도적의 소굴이 될 것이다"라 하며 대중을 이끌고 절을 지었다 한다.

봉암사를 찾아가는 길은 산세가 만만치 않다. 쌍곡계곡을 지나 15분쯤 더 가면 되지만 꼬불꼬불한 포장도로가 산세를 실감케 해준다. 절세가인의 선녀가 목욕을 할 것 같은, 옥빛 폭포수 가득한 하트모양의 용추폭포가 있는 대야산을 우측으로 하여 몇 분 정도 더 가면 봉암사로 들어가는 가은초등학교 희양분교 삼거리가 나온다.

삼거리서 좌회전하면 저 만치 떨어진 곳에 와∼하는 감탄사가 나오게 하는, 웅장한 규모의 흰색 바위산이 보인다. 와∼하고 감탄을 낳게 하는 그 산이 바로 희양산이다. 포장된 길을 따라 3Km쯤 더 달리는 포장도로 좌, 우측엔 커다란 느티나무들이 있고 그 아래 당집이 있다.

a

▲ 봉암사는 희양산 자락에 이렇게 자리잡고 있다. ⓒ 임윤수

너럭바위에 맑은 물이 흐르는 계곡을 발견하고 몇 가구되지 않는 동네로 들어서 포장이 끝날 때쯤 출입을 제한하는 안내판과 길을 가로막고 있는 쇠사슬이 보인다. 그리고 그곳에 경비초소가 있다.

초소를 지난 진입로는 흙 길이다. 구불구불 멋대로 자란 소나무 빼곡한 흙 길을 걷는 기분이 새삼스럽다. 한참을 걸어 안으로 들어가면 길이 두 갈래로 나뉘어진다. 이쯤에 들어오면 밖에서는 보이지 않던 다른 또 하나의 흰색 바위산이 안쪽으로 보인다. 봉암사는 밖에서 보았던 바위산이 뒤를 감싸고 멀리보이는 또 다른 바위산이 좌측을 감싸고 있는 것이다.

다리를 건너지 않고 곧장 올라가면 일주문을 지나게 된다. 갈림길부터 일주문으로 가는 길 우측으론 맑은 물이 넉넉히 흐르는 계곡이 나란히 흐른다. 일주물을 지나 조금 더 올라가면 침류교(枕流橋)를 건너 전각들이 있는 경내로 들어서게 된다. 이곳에서 침류교를 건너지 않고 계곡과 나란한 소로를 따라 계속 올라가면 마애불이 있는 곳으로 가게된다.

오른쪽으로 침류교를 지나 남훈루(南薰樓) 아래를 통과하면 정면으로 한 단 높게 자리잡은 대웅보전이 보인다. 넓은 마당을 가운데로 하여 좌측에 성적당(惺寂堂)이 있고 우측에 보림당이 있다. 대웅보전 우측엔 극락전이 있고 그 옆으로 점화실이 있다. 극락전과 점화실 뒤편에 작은 규모의 산신각도 있다. 마당을 벗어난 성적당 뒤쪽에 3층석탑과 금색전이 있다. 그리고 금색전 뒤쪽에는 조사전이 있다.

a

▲ 앞산에 있는 바위에 오르니 선원과 대웅보전 그리고 금색전과 조사전 등 봉암사 경내의 모든 전각들이 한눈에 보인다. 좌측에 있는 전각이 선원이며 아래 사진이 대웅보전이다. ⓒ 임윤수

3층석탑과 비로자나부처님이 주불로 모셔진 금색전 그리고 희양산 정상은 일직선을 이르고 있다. 현재의 대웅보전이 불사되기 전까지는 금색전이 봉암사의 대웅전이었다고 한다. 그런 역사성 때문인지 금색전 뒤쪽엔 <대웅전>이란 편액이 그대로 걸려있다.

3층탑 좌측에 있는 범종각에서 좌측으로 가려하면 다시금 일반인 출입금지 푯말이 보인다. 이 곳이야 말로 일반의 출입이 철저하게 금지되는 구역이다. 봉암사와 연이 닿는 신도라면 사전에 허락을 받아 이곳 경내까지 출입은 가능하다. 그러나 이 곳, 스님들이 수도정진을 하고 있는 선방이라고도 하는 이곳은 출입이 불가능하다.

출입이 제한되는 봉암사에서도 더더욱 출입이 통제되는 이곳이 바로 <曦陽山門太古禪院(희양산문태고선원)>이란 편액을 달고 있고, 스님들이 수도정진하고 계신 선원이다.

분위기가 그렇고 국내최고의 선방이라는 선입견 때문인지 발걸음도 조심스럽고 숨이라도 몰아쉴까 호흡을 가다듬게 된다.

a

▲ 한국최고의 선원이라고 하는 봉암사 선방이다. 운 좋게 봉암사 경내까지 들어온 신도들도 이곳엔 들어갈 수가 없다. ⓒ 임윤수

참배를 마치고 경내를 두루 돌아보고 남훈루를 나와 다시 침류교를 건너 오솔길 같은 소로를 따라 걷는다. 말 그대로 오솔길이다. 사람이라도 마주치게 된다면 한 사람은 길을 벗어나 피해주어야 한다. 그러나 인적이 없는 곳이기에 그런 일은 없을 듯 하다. 오솔길을 따라 5분 정도 올라가면 다시금 경탄을 토하게 된다.

심산유곡 깊은 골짜기에 가슴이 후련하도록 넓은 바위에 물이 흐른다. 흐르는 물이 너무 맑아 감히 손을 대기가 어렵다. 속세에 찌든 업보가 한 방울 떨군 먹물이 퍼지듯 그렇게 표시 날까 주춤거리게 한다. 움푹 패인 석지(石池)에 잠시 머물던 물은 다시 흐른다.

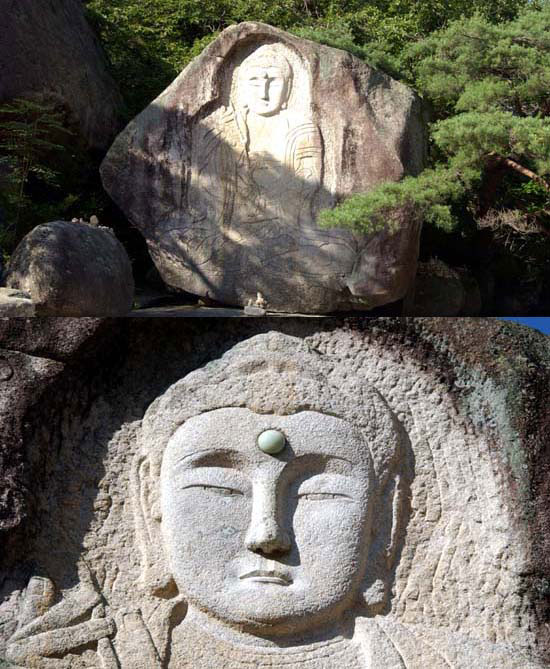

그런 마당바위 위로 큼직큼직한 바위가 군데군데 조화롭게 놓여있다. 자칫 바위뿐인 단조로움을 달래려는 듯 주변과 잘 어울리는 노송들이 가지를 드리워 청색을 더하고 있다. 그런 한쪽 커다란 바위에 마애불이 조각되어 있다. 마애불은 희양산 정상에 시선을 맞춘 듯하다.

너럭바위 군데군데 차곡차곡 올려 쌓은 돌탑들이 간직했을 정성이 가슴을 찡하게 한다. 선원에서 화두를 놓지 않고 있던 스님들이 잠시 머리를 식힐 겸 다녀간 흔적인지 아니면 훌쩍 다녀간 누군가의 흔적인지 모르지만 높지 않은 돌탑들이 꽤나 여러 개 있다.

a

▲ 3층석탑과 비로자나불을 주불로 모셔 놓은 금색전으로 희양산 정상과 일직선상에 놓여있다. 현재의 대웅보전이 불사되기 전까지는 이 금색전이 봉암사의 대웅전이었다고 한다. ⓒ 임윤수

들리는 소리는 물소리와 솔잎을 스치는 바람소리뿐이다. 속세에선 소음으로 들리던 매미소리도 이곳에선 마음을 일깨워 머릿속을 비워주는 자연의 가르침으로 들린다.

속세의 습관을 버리지 못해 조용한 산사에서조차 허둥대느라 송골송골 맺었던 땀방울이 사라지고 서늘함마저 느껴질 즈음 계곡과 나란히 어깨동무 하고있는 오솔길을 따라 오르던 길 다시 내려온다.

침류교가 있는 곳, 일주문서 올라와 마애불로 가는 길과 대웅전으로 가는 길이 갈라지는 이곳은 아주 작지만 사거리가 되는가 보다. 대웅전에서 바라 본 앞산 바위를 향하여 발길을 옮긴다.

있는 듯 없는 듯한 산길로 접어든다. 가파른 비탈을 한동안 오르니 바위에 서게 되고 봉암사가 한눈에 쏙 들어온다. 거대한 하나의 암석덩어리로 꽃술 모은 연꽃형상을 하고 있는 희양산의 산세가 오묘하다. 어루만져 만든 듯 곡선을 그리며 뾰족이 솟은, 풀 하나 없는 듯한 희양산 꼭대기 바위는 하늘을 찌를듯하나 다시금 살펴보니 하늘의 정기를 받고 산의 지기를 모아 봉암사에 맺게 하는 듯하다.

a

▲ 단청되지 않은 요사채가 한결 고풍스러운 느낌을 준다. ⓒ 임윤수

담장에 둘러싸인 선원이지만 공간을 헤치고 들어가는 눈길은 어쩌지 못해 출입을 허락하는 모양이다. 바위에서 내려다 본 선원은 다소곳한 구도에 정갈함을 느끼게 한다. 분명 정진중인 스님들이 다수 계실텐데 사람의 그림자도 보이질 않는다.

오는 사람 막지 않고 가는 사람 잡지 않는 곳이 절이라고는 하지만 대개의 절들은 이런 저런 이유로 많은 사람들이 찾아오길 바랄지도 모른다. 그 바람 속에는 부처님의 가르침을 널리 하고자 함도 있겠지만 절의 존재를 알리고 싶어하는 것과 같은 다른 의미도 있을지 모른다.

오는 사람을 막고있는 봉암사는 어떻게 이해를 하여야 할까? 봉암사는 특별수도원이다. 스님들이 공부를 하고 깨우침을 얻고자 수도하고 계신 도량이다. 물론 다른 절들도 스님들이 정진하고 계신 수도도량이지만 대중을 상대로 포교와 가르침 그리고 구도가 병행되는 곳이다.

주변환경이 그렇다 보니 하나의 화두에 몰두하기엔 장애가 있을지도 모른다. 속인들과의 반복된 만남은 출가할 때의 마음을 흩어 놓아 부처님 가르침을 소홀히 하고 깨달음을 위한 고행을 게을리 하게 할지도 모른다.

a

▲ 마애불을 찾아가는 오솔길과 마당바위에 층을 이루고 있는 돌탑과 늘어진 소나무가 잘 어울린다. ⓒ 임윤수

그런 마음을 다잡고 다시금 승보의 길로 가기 위한 각오를 다지게 하는 곳이 바로 봉암사 일지도 모른다는 생각이 든다. 어찌 보면 한국불교의 교리와 정신 그리고 스님들이 따르고 지켜야할 모든 것을 계승하고 보존하기 위한 최후의 보루라고 생각된다.

등산과 산사출입을 통제 받는 일반인들의 푸념 섞인 불만이 있음이 분명하다. 그러나 있는 그대로 속세에 오염되지 않은 자연 그대로 보존되며 한국불교의 진면목을 고이고이 전수하는 그런 곳으로 존재할 필요가 있는 곳이라 생각된다.

자연은 왠지 구불구불하고 제 멋 대로인 무질서를 연상하게 하고 개발은 반듯반듯하고 차곡차곡 한 질서를 상징한다. 봉암사는 구불구불하고 제멋대로 인지 모른다. 그 구불구불함과 제멋대로가 자연이라면 봉암사는 먼 후일까지 산사 속의 산사로 보존되어야 한다.

눈에 보이는 것만으로 질서와 무질서를 가름하는 그 자체가 인간들의 착각이며 아집이 만들어낸 허구일지도 모르지만 말이다.

a

▲ 높이가 5m 가까이 되는 커다란 바위에 조각된 마애불은 봉암사 정산에 눈길을 맞추고 있는 듯하다.

경내 이곳저곳에서 셔터를 눌러대는 기자의 울긋불긋한 복장에 주지스님이 불편한 심기를 바람에 흩어지는 구름인 듯 완곡히 표현하신다. 봉암사에서 소임을 맡고 계신 모든 분들이 사문으로부터 말을 듣고 있다고.

이루고 싶은 소망하나쯤 항상 간직하고 있는 삶이 아름답듯 가보고 싶은 곳 하나쯤 간직하는 것도 좋을 듯싶다. 봉암사를 가보고 싶은 그런 곳으로 간직해도 좋을듯하다. 찾지는 말고 그냥 가보고 싶은 곳으로 만 간직하길 바란다. 그러다 꼭 가고싶으면 몇 달쯤 마음을 다져 큰맘먹고 산문을 개방하는 사월 초파일 찾아가는 것이 좋겠다. 그렇게 하는 것이 정말 가보고 싶은 곳을 사랑하는 마음이며 지키고자 하는 분들에 대한 도리라 생각된다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고