▲당시 <씨알의 소리> 제호함석헌 홈피

"전두환이가 국가보위비상대책위원회 상임위원장이 되었다 카더라."

"그기 박정희가 한 짓을 칸닝구(컨닝) 한 거 아이가."

"칸닝구라니?"

"내 말은 박정희가 5.16 군사쿠데타로 일으키가 국가재건최고회의 의장이 된 거나 전두환이가 상임위원장이 된 거나 똑같은 짓거리라는 그말이다."

그해 5월 17일, 비상계엄령을 전국에 확대한 전두환은 광주를 고립시킨 채 <5.18광주민주화운동>을 총으로 무차별 진압하고, 마침내 정권을 장악하기 시작했다. 그리고 전두환은 그해 6월 국가보위비상대책위원회를 설치하고 스스로 상임위원장이 되었다.

이어 전두환은 그해 8월 대장으로 진급했다가 예편한 뒤, 마침내 8월 27일 통일주체국민회의 간선으로 제11대 대통령에 선출되었다. 그리고 이듬 해 창당된 민정당의 총재가 되었고, 그해 2월 개정된 새헌법에 따라 제12대 대통령에 당선되었다.

그때, 그러니까 1980년 초여름, 나는 <남천문학>이란 제호로 된 계간 문예지를 발간한다는 목표를 세웠다. 그리고 이어지는 철야근무와 잔업에도 불구하고 <남천문학동인회> 회원들을 중심으로 부지런하게 원고와 회비를 모으고, 주변 사람들로부터 찬조금을 받기 시작했다.

그때부터 우리 모임은 그동안의 침체를 벗고 자연스레 활기를 띠었다. 또한 고된 공장생활은 아무런 걸림돌이 되지 않았다. 그래. 오로지 우리 힘으로 우리가 쓴 원고를 정기적으로 책으로 묶어낸는다는 것, 그 일 자체가 고된 노동에서의 해방이었으며, 그 당시 우리들의 모든 희망이었는지도 몰랐다.

"니 <씨알의 소리>란 책 봤나?"

"씨알의 소리? 씨앗의 소리? 민중의 소리?"

"이번에 나온 책에 이선관 선생 시가 실렸는데, 서점에 가서 한번 읽어봐라. 정말 이런 기 시라카는 기구나 시푸끼다(싶을 것이다)."

그 와중에 나는 사향문학동인으로 같이 활동하고 있었던 박영주의 이야기를 듣고 마산 학문당에 가서 처음으로 <씨알의 소리>를 접하게 되었다. 함석헌 선생이 펴내고 있었던 <씨알의 소리>는 그 당시 나의 기존 사고를 마구 헝클어 놓을 정도로 엄청난 충격을 주었다.

물론 학창시절부터 나는 진보적인 성향을 띤 <창작과비평>을 매호마다 사서 읽고 있었다. 그때 나는 신경림 선생의 '농무' '겨울밤' 등의 시와 김준태 선생의 시를 읽고 몹시 놀란 적이 있었다. 왜냐하면 그 시의 소재와 내용들은 내 주변에서 흔히 보아왔던 그런 것들이었기 때문이었다.

이런 것도 시가 될 수가 있구나. 그래. 이런 것들이 모두 시가 될 수 있다면 앞으로 나는 내가 보고 듣고 느낀 내 주변의 모든 것을 시로 형상화하면 되겠구나. 그래. 나는 그동안 너무 먼 곳에만 매달려 있었다. 그래. 나는 그동안 손에 짚신짝을 들고 엉뚱한 곳에서 짚신짝을 찾아 헤매고 있었구나.

하지만 <씨알의 소리>를 읽기 시작하면서부터 내 사고는 갇힌 시쓰기에서 열린 시쓰기로 변하기 시작했다. 나는 그동안 시는 현실정치와 현실사회와는 아무런 연관이 없는 줄로만 알았다. 그저 지나간 추억에 대한 그리움이나 절망 따위, 그리고 미래에의 새로운 희망을 노래하는 것들이 시인줄 알았다.

그런데 <씨알의 소리>에 실린 김지하, 양성우 선생의 시들은 달랐다. 김지하, 양성우 선생의 시들은 내게 시가 무엇인지, 시가 무엇을 할 수 있는지, 시를 쓰는 사람은 어떻게 살아야 하고, 현실정치와 현실사회에 대해 어떻게 대응해야 하는지를 새롭게 깨우치게 해 주었다. 나는 그때부터 그동안의 시쓰기를 접고 내가 처한 노동현실과 정치, 사회문제에 대한 시를 쓰기 시작했다.

"니, 인자서야 시가 뭔지 알아 차렸구나. 하지만 지금은 시기가 나쁘니, 이런 시는 채곡채곡 모아두기만 하고 어디에 발표는 하지 마라. 잘못하모 쥐도 새도 모르게 군바리들한테 잽혀가는 수가 있다."

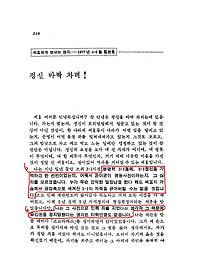

▲<씨알의 소리>에 실린 원고에 검열관의 붉은 줄이 죽죽 그어져 있다. 붉은 줄이 그어진 부분은 불온한 내용이라는 꼬리표를 단 채 무조건 삭제되었다.함석헌 홈페이지

당시 이선관 선생은 내 시를 보더니, 시인보다 시를 더 잘 쓴다며 나를 한껏 추켜세워 주었다. 하지만 어디에든 발표를 하지 말 것을 신신당부했다. 하지만 나는 <씨알의 소리>에 그 시들을 무작정 투고했다. 그때 투고한 3편의 시가 '개마고원'과 '13월의 바다' 연작 2편을 합쳐 모두 3편이었다.

그해

겨울 바다엔

무더기로 죽은 강들이 파먹은

파도의 잔뼈들만 수북히 쌓이고

귀 멀어간 지평선엔

덩치 큰 도회의 골목이

혀 잘려 머리 풀고 우는데

어둠이

몰래 내 주위에 올라왔다

('13월의 바다 1' 모두)

내가 이선관 선생의 만류에도 불구하고 <씨알의 소리>에 시를 투고하게 된 것은 투고자격이 마음에 쏘옥 들었기 때문이었다. 당시 <씨알의 소리> 원고투고란에는 기성시인이 아니더라도 원고의 내용에 따라 채택한다고 되어 있었다. 당시 웬만한 잡지들은 등단한 기성시인이 아니면 아예 작품을 발표할 수가 없었던 것과는 달리.

그 뒤, 나는 <씨알의 소리>에 시를 투고한 사실을 까맣게 잊은 채 고된 공장 일과 창원 최초의 계간지 <남천문학>을 창간하는 일에 매달려 있었다. <남천문학>을 만드는 일 또한 공장에서 쇠를 깎는 일처럼 그리 쉽지가 않았다. 게다가 원고를 다 모은 뒤에도 곧바로 출판을 할 수가 없었다.

당시 모든 출판물은 비상계엄사 검열을 받아야 했다. 그렇지 않은 출판물은 아예 인쇄소에서 받아주지를 않았다. 그래서 나는 원고뭉치와 출판비용을 들고도 여러 인쇄사를 찾아 헤매야만 했다. 그리고 결국 이선관 선생이 잘 아는 인쇄사에서 비밀리에 책을 내기로 했다. 물론 서점 배포나 판매를 일체 하지 않는다는 조건으로.

그해 6월 말, 이어지는 철야근무로 며칠째 집에도 들어가지 못하고 공장 안에서 살다시피 하던 무던히도 더운 초여름날, 이선관 선생한테서 연락이 왔었다. 내 시 3편이 모두 <씨알의 소리> 7월호 마지막 페이지에 실려 있다는 내용이었다. 그때 나는 몹시도 들떴다.

그날 나는 탁상선반 앞에 서서 제품을 깎다가 바이트(금속제품를 가공하는 날카로운 도구)를 몇 개나 뿌러뜨리기도 했다. 그리고 볼반기(금속제품에 구멍을 뚫는 기계)에 앉아 제품에 구멍을 뚫다가도 드릴(볼반기에 부착된 날카로운 심)을 몇 개씩이나 뿌러뜨려, 결국 작업반장한테 시말서를 썼다.

내 시가 그 유명한 <씨알의 소리>에 실리다니… 그날 나는 공장 일을 하는 둥 마는 둥 하다가 퇴근길에 서둘러 마산 학문당 입구에 진열된 <씨알의 소리>를 펼쳐들었다. 그리고 내 시를 확인한 순간 가슴이 마구 벅차 오르기 시작했다. 그날 <남천문학> 동인들도 야근을 마치자마자 마산 부림시장 지하에 있는 '독수대'로 몰려들었다.

"축하한다."

"자자~ 건배!"

"개마고원이라. 니 참말로 간도 크다. 이라다가 군바리들한테 잽히가모 우짤라꼬 그라노? 그렇찮아도 계엄사에서 <씨알의 소리>를 빨갱이 책으로 분류해가꼬 뺄간 줄을 죽죽 그어놨다 카던데."

"멀어도/멀어도/하늘이 아무리 멀어도/우리들 손에 잡을 수는 없어도~ 히야! 이기 머슨 뜻이고? 퍼뜩 남북통일하자카는 이야기 아이가."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기